![]() Macht man sich anlässlich des Amtsantritts (1. September 2020) des Schweizers Martin Schläpfer als Direktor und Chefchoreograf des Wiener Staatsballetts auf die Suche nach Angehörigen dieser Nation, die in Tanzbelangen für Wien wichtig waren, bleibt man zunächst etwas ratlos zurück. Ein zweiter Blick liefert allerdings Überraschendes zutage, denn: Stammen nicht die Habsburger, die den klassischen Tanz nach Wien brachten, aus der heutigen Schweiz? Und: Ist nicht Émile Jaques-Dalcroze, ein Gründervater der Bewegungsmoderne, Schweizer? War also die Schweiz konstitutiv für das Tanzgeschehen in dieser Stadt?

Macht man sich anlässlich des Amtsantritts (1. September 2020) des Schweizers Martin Schläpfer als Direktor und Chefchoreograf des Wiener Staatsballetts auf die Suche nach Angehörigen dieser Nation, die in Tanzbelangen für Wien wichtig waren, bleibt man zunächst etwas ratlos zurück. Ein zweiter Blick liefert allerdings Überraschendes zutage, denn: Stammen nicht die Habsburger, die den klassischen Tanz nach Wien brachten, aus der heutigen Schweiz? Und: Ist nicht Émile Jaques-Dalcroze, ein Gründervater der Bewegungsmoderne, Schweizer? War also die Schweiz konstitutiv für das Tanzgeschehen in dieser Stadt?

Mit den Habsburgern und Jaques-Dalcroze ist es jedoch noch nicht genug! Eine sicherlich ebenso wichtige Persönlichkeit des internationalen Tanzgeschehens war nicht nur Sohn eines Schweizers, sondern verhalf dem Wiener Bühnentanz sogar zu Weltgeltung: Jean Georges Noverre! Nun gut, könnte man einwenden, all die Genannten waren innerhalb ihres Wirkungskreises von enormer Bedeutung, sie lebten und arbeiteten aber in längst vergangenen Zeiten. Ließe sich aus deren Tun auch nur das Geringste für Martin Schläpfer ableiten? Oder anderes formuliert, was hat er – der Zeitgenosse – mit all dem meist Jahrhundertealtem zu tun? Kann gar behauptet werden, dass es Verbindungen oder Berührungspunkte zwischen Schläpfer und der Tanzkunst der Habsburger, zu Noverre oder gar Jaques-Dalcroze gibt?

Herrschaftliche Namen tanzend kalligrafieren

Herrschaftliche Namen tanzend kalligrafieren

Bevor im Folgenden – in gebotener Kürze – solche Verbindungen und Berührungspunkte aufgedeckt werden sollen, sei doch insbesondere in Sachen Habsburger einiges präzisiert. Zum einen weiß man nicht so genau, ob und wie lange sich das aus dem heutigen Schweizer Kanton Aargau stammende Geschlecht als „Schweizer“ fühlte, zum anderen dauerte es doch einige Jahrhunderte, bis sie das Kriegführen delegieren und sich dem Musizieren, Komponieren, Tanzen und Verfassen von Ballettlibretti zuwenden konnten. Darüber hinaus muss festgehalten werden, dass die Kunstgattung Ballett weder an einem der Habsburger Höfe entstanden noch von den herrschenden Herren fortentwickelt worden war. Vielmehr waren es deren Ehefrauen – meist aus dem heutigen Italien oder aus Spanien gekommen –, die die neue Kunst an den Wiener Hof brachten und pflegten.

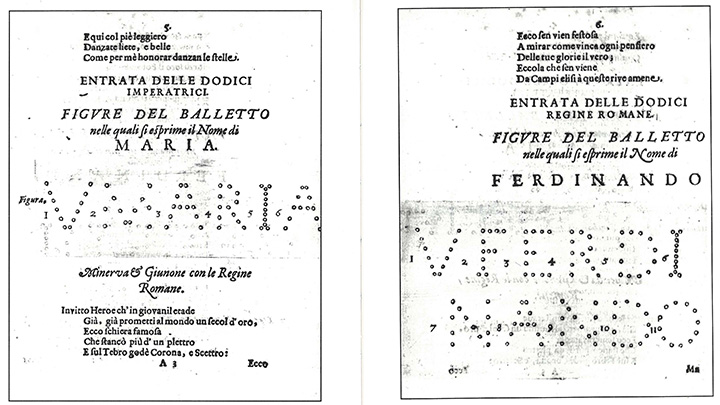

Zu behaupten, das Ballett sei in der Folge vor allem Mittel des Amüsements gewesen, hieße, die Sachlage doch etwas zu verkennen. Denn die ritualisierte Formensprache mit ihren heute noch gültigen Bewegungsprinzipien war Teil der (Herrscher-)Identität: Aplomb und En face waren Teil des Repräsentationvorgangs, das En dehors wies in den Raum hinaus, und Elevation löste den Körper von allem Irdischen und ließ ihn gleichsam in den Kosmos wachsen. Damit war die Möglichkeit eröffnet, sich auf anderen Bahnen und höheren Ebenen zu bewegen. Man konnte sich selbst aber auch ganz bodenständig von der Erde aus zelebrieren. Dies etwa geschah 1631 im Huldigungsballett anlässlich der Hochzeit des nachmaligen Kaisers Ferdinand III. mit Maria Anna von Spanien, indem adelige Tänzerinnen die Buchstaben der Namen des Brautpaares auf Bodenwegen tanzend nachzeichneten. Das erste Ballett am Wiener Hof ereignete sich aber schon 1622, als Kaiserin Eleonora, die Gemahlin Ferdinands II., ein Ballett für acht Damen stellte. (Dass sich dies drei Jahre vor der ersten Wiener Opernaufführung begab, soll nicht verschwiegen bleiben.)

Die Ebenen fächern sich auf

Die Ebenen fächern sich auf

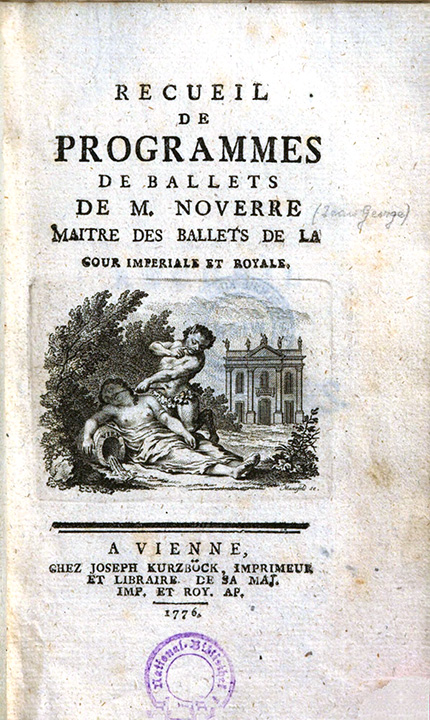

So sicher es ist, dass Jean Louys Noverre, der Vater von Jean Georges, in Lausanne geboren worden war, so sicher ist es auch, dass ihm sein 1727 geborener Sohn nicht in den Beruf eines Militärs folgen wollte (wiewohl die damaligen Regeln und Gebote der „Kunst des Kriegführens“ mit ihren Paraden und Formationen dem Ballett nicht ganz unähnlich waren). Der junge Noverre hatte sich zwar seit 1740 als Tänzer in Paris ausbilden lassen, war allerdings von seinem Aufenthalt im reformfreudigen London geprägt. Der überaus kluge Propagierer seiner selbst wusste, dass es im Bereich der flüchtigen Tanzkunst wichtig war, Schriftliches zu hinterlassen. (Die berühmteste seiner Schriften sind die erstmals 1760 erschienenen „Lettres sur la danse, et sur les ballets“, deren deutsche Übersetzung teils von Gotthold Ephraim Lessing stammt.)

Die Errungenschaften Noverres, der nach verschiedenen wichtigen Stationen – auf Wunsch von Kaiserin Maria Theresia – wiederholt und überaus erfolgreich in Wien tätig war, lässt sich relativ einfach kurz fassen: Im Laufe des 18. Jahrhunderts hatte sich die ritualisierte Formensprache des barocken Hoflebens samt seinen theatralischen Formen derart weiterentwickelt, dass es zu einer Aufspaltung in Ausführende und Zusehende kam. Da der Tanz allmählich den Agierenden mehr und mehr an Körperfertigkeit abverlangte, eröffnete dies professionell Ausführenden den Zugang zum Hof. Noverre (und nicht nur er) setzte nun folgenden Prozess in Gang: Er löste das Ballett – seine Technik, seine Ästhetik, seine Formen – nicht nur aus dem Hofleben heraus, sondern auch aus dem mittlerweile florierenden musiktheatralischen Zusammenhang, in den es meist eingebettet war, und erhob es zu einer eigenständigen Kunstgattung. Dass für diese neue Kunstgattung – eine erzählende Form, die er „ballet en action“ nannte – Regeln und Ordnungen vonnöten waren, versteht sich von selbst. Noverre stellte sie nicht nur auf, sondern hielt sie auch schriftlich fest und sicherte sich dadurch Nachruhm.

Körperliche Reaktionen „aus der Musik heraus“

Mit Émile Jaques-Dalcroze haben wir es endlich mit einem „richtigen“ Schweizer zu tun. Eine erst jüngst – anlässlich der 150. Wiederkehr seines Geburtstages – am Haus Am Hof Nr. 8 enthüllte Plakette erinnert daran, dass er 1865 in Wien geboren wurde. Mit seiner um 1900 in Genf entwickelten Methode, musikalischen Rhythmus körperlich sichtbar zu machen – er nannte sie „Rhythmische Gymnastik“ –, drang der Musikpädagoge zum Körper selbst vor, befreite ihn von allen einengenden Mänteln, die ihn bislang gehemmt hatten: von denen der Konventionen, jenen des Geschlechts, der Gesellschaft, der Nation. Von der Musik geformt, konnte sich der Körper nun frei bewegen. In der für ihn gebauten Bildungsanstalt in Hellerau bei Dresden kreierte er ab 1911 von der Welt stürmisch gefeiert einen „neuen Menschen“.

Unter jenen, die beteiligt waren, die Methode Jaques-Dalcroze zu entwickeln, und in der Folge dabei halfen, ihre „Strahlkraft“ von Hellerau in die Welt wirken zu lassen, war die Schweizerin Suzanne Perrottet. Als sie 1912 nach Wien kam, um gemeinsam mit ihrem Landsmann Édouard Favre eine Zweiganstalt der Hellerauer Bildungsanstalt zu gründen, war der Wiener Boden bestens dafür vorbereitet. Abgesehen davon, dass Jaques-Dalcroze in Wien am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde studiert hatte (1887–89), er selbst mit eigenen Kompositionen (1904, 1906 und 1910) im Wiener Musikverein vertreten gewesen war, veranstaltete er 1909 im Großen Saal des Musikvereins die erste Wiener Vorführung seiner neuen Methode. Die Resonanz darauf übertraf alle Erwartungen, sie entsprach dem hohen Grad der Akzeptanz, den seine Lehrweise (nicht nur) in Deutschland gefunden hatte. 1913 choreografierte Perrottet das „Tannhäuser“-Bacchanal an der Hofoper. So denkwürdig dieses Ereignis für die Wiener Tanzmoderne auch ist, es wurde damals nur peripher wahrgenommen, aber immerhin sah ein Rezensent in Perrottet eine zukünftige „Meisterin des Antiballetts“. Mehr Aufmerksamkeit schenkte man den 1914 erneut im Musikverein erfolgten Vorführungen von Jaques-Dalcroze.

Unter jenen, die beteiligt waren, die Methode Jaques-Dalcroze zu entwickeln, und in der Folge dabei halfen, ihre „Strahlkraft“ von Hellerau in die Welt wirken zu lassen, war die Schweizerin Suzanne Perrottet. Als sie 1912 nach Wien kam, um gemeinsam mit ihrem Landsmann Édouard Favre eine Zweiganstalt der Hellerauer Bildungsanstalt zu gründen, war der Wiener Boden bestens dafür vorbereitet. Abgesehen davon, dass Jaques-Dalcroze in Wien am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde studiert hatte (1887–89), er selbst mit eigenen Kompositionen (1904, 1906 und 1910) im Wiener Musikverein vertreten gewesen war, veranstaltete er 1909 im Großen Saal des Musikvereins die erste Wiener Vorführung seiner neuen Methode. Die Resonanz darauf übertraf alle Erwartungen, sie entsprach dem hohen Grad der Akzeptanz, den seine Lehrweise (nicht nur) in Deutschland gefunden hatte. 1913 choreografierte Perrottet das „Tannhäuser“-Bacchanal an der Hofoper. So denkwürdig dieses Ereignis für die Wiener Tanzmoderne auch ist, es wurde damals nur peripher wahrgenommen, aber immerhin sah ein Rezensent in Perrottet eine zukünftige „Meisterin des Antiballetts“. Mehr Aufmerksamkeit schenkte man den 1914 erneut im Musikverein erfolgten Vorführungen von Jaques-Dalcroze.

Facetten von Schläpfers Körpergepäck?

Was hat nun – so wird man sich vielleicht bereits räsonierend fragen – Martin Schläpfer, oder genauer sein Körpergepäck, das er nach Wien mitbringt, mit all dem zu tun? So sicher es ist, dass dieses Körpergepäck, das heißt die choreografische Sprache des Schweizers sowie seine ästhetische Ausrichtung, sich aus einer Unzahl von Einflussbereichen zusammenfügt, so sicher ist auch, dass wesentliche Spuren zu finden sind, die sich ohne große Mühe in direkter Linie von den Genannten ableiten lassen.

Blicken wir doch einmal auf Schläpfers ganz frühe Zeit, in der er zunächst als Eiskunstläufer tätig war. Marianne Fuchs habe, so heißt es in seiner Biografie, Schläpfer bei einem Schaulaufen gesehen und ihm nicht nur eine Tänzerausbildung dringend nahegelegt, sondern diese wohl auch gelenkt. Was aber war es, das Fuchs weitergab, und wo und was hatte die in Zürich Geborene und in den Fünfzigerjahren in St. Gallen als Tänzerin tätig Gewesene selbst gelernt? In Fuchs’ Vita taucht – unter vornehmlich klassischen LehrerInnen – auch der Name Mara Jovanovits auf. Die St. Gallenerin aber hatte nicht nur bei Gret Palucca in Dresden und an der Jooss/Leeder School in Dartington Hall studiert, sondern vor allem bei der ebenfalls aus St. Gallen gebürtigen Margrit Forrer. Diese wiederum trug nicht nur die Errungenschaften des Ausdruckstanzes „in sich“, sondern auch die Lehren jenes Meisters, die konstitutiv für das Werden dieser stilistischen Richtung des Tanzes waren: Jaques-Dalcroze! Das heißt: ein nach außen hin sichtbar gemachter innerer Ausdruck, der sich aus der Struktur einer Musik speist.

Schläpfers eigene Musikaffinität war schon als Eiskunstläufer aufgefallen. In einer Zeit als Ausnahmeerscheinungen in der Sowjetunion und in England verstärkt das Künstlerische dieser Sportdisziplin betonten, fiel der Fünfzehnjährige im Eisclub St. Gallen durch eine außergewöhnliche Musikwahl auf: Er lief zur 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven! Festzuhalten ist also, dass Schläpfer quasi das „Erbe“ des von Jaques-Dalcroze Entwickelten, das er, mit anderen Einflussbereichen der Bewegungsmoderne verschmolzen, zu einem eigenen Ganzen geformt hat, mit nach Wien bringt. Dass sich unter den von Schläpfer herangezogenen Komponenten auch das Eislaufen, präziser ein vorwärts gerichtetes Gleiten über dem Boden findet, soll noch angemerkt sein. Kein anderer Choreograf seiner Generation nämlich – genauer besehen vermochte das nur George Balanchine – ist diese besondere Qualität zu eigen. Während (nicht nur) heutige Choreografie sehr oft ihre Kraft in den Boden richtet und sich darin verliert, vermag Schläpfer in bestimmten Bewegungssequenzen seine ihm eigene innere Bewegung als dynamisches über den Boden Fließen sichtbar zu machen. Und diese Vorwärtsbewegung ist derart, dass sie – die Exzellenz der Ausführung vorausgesetzt – sogar fotografisch dokumentiert sein kann. Als Beispiel dafür ist ein Aufnahme von Friedemann Vogel in Schläpfers „Taiyō to Tsuki“ (M: Franz Schubert, Toshio Hosokawa) zu nennen, ein Ballett, das im Februar 2020 in Stuttgart seine Uraufführung erlebte. Diese ausnahmsweise für ein anderes Ensemble als das „seine“ entstandene Kreation, war die letzte Arbeit Schläpfers vor seinem Wechsel nach Wien. Der Weg, den er als Ballettdirektor und Chefchoreograf bisher nahm, führte ihn vom Berner Ballett (1994–99) über das ballettmainz (1999–2009) zum Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg (2009–20).

Schläpfers eigene Musikaffinität war schon als Eiskunstläufer aufgefallen. In einer Zeit als Ausnahmeerscheinungen in der Sowjetunion und in England verstärkt das Künstlerische dieser Sportdisziplin betonten, fiel der Fünfzehnjährige im Eisclub St. Gallen durch eine außergewöhnliche Musikwahl auf: Er lief zur 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven! Festzuhalten ist also, dass Schläpfer quasi das „Erbe“ des von Jaques-Dalcroze Entwickelten, das er, mit anderen Einflussbereichen der Bewegungsmoderne verschmolzen, zu einem eigenen Ganzen geformt hat, mit nach Wien bringt. Dass sich unter den von Schläpfer herangezogenen Komponenten auch das Eislaufen, präziser ein vorwärts gerichtetes Gleiten über dem Boden findet, soll noch angemerkt sein. Kein anderer Choreograf seiner Generation nämlich – genauer besehen vermochte das nur George Balanchine – ist diese besondere Qualität zu eigen. Während (nicht nur) heutige Choreografie sehr oft ihre Kraft in den Boden richtet und sich darin verliert, vermag Schläpfer in bestimmten Bewegungssequenzen seine ihm eigene innere Bewegung als dynamisches über den Boden Fließen sichtbar zu machen. Und diese Vorwärtsbewegung ist derart, dass sie – die Exzellenz der Ausführung vorausgesetzt – sogar fotografisch dokumentiert sein kann. Als Beispiel dafür ist ein Aufnahme von Friedemann Vogel in Schläpfers „Taiyō to Tsuki“ (M: Franz Schubert, Toshio Hosokawa) zu nennen, ein Ballett, das im Februar 2020 in Stuttgart seine Uraufführung erlebte. Diese ausnahmsweise für ein anderes Ensemble als das „seine“ entstandene Kreation, war die letzte Arbeit Schläpfers vor seinem Wechsel nach Wien. Der Weg, den er als Ballettdirektor und Chefchoreograf bisher nahm, führte ihn vom Berner Ballett (1994–99) über das ballettmainz (1999–2009) zum Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg (2009–20).

Auf den ersten Blick viel sichtbarer als die besprochenen Qualitäten scheint in Schläpfers choreografischer Sprache allerdings die Klassik zu sein. Auch in dieser stilistischen Richtung des Bühnentanzes lässt sich ein direkter Zusammenhang zwischen Schläpfer und einem ihrer Begründer herstellen, dem großen Reformator Noverre. Die Rolle des Mittelsmanns fällt hier Peter Appel zu. Dieser auch für die Klassikerpflege so wichtige Ballettmeister und Pädagoge, bei dem Schläpfer im Basler Ballett arbeitete, kann als wichtiger Träger klassischer Traditionen angesehen werden. Dieses Wissen wurde ihm unter anderen in Paris von Olga Preobrajenska vermittelt, die bei Christian Johansson in der Ballettschule der St. Petersburger Mariinski-Theaters ausgebildet worden war. Der herausragende Tänzer hatte wiederum bei August Bournonville in Kopenhagen studiert, der seinerseits bei seinem Vater Antoine gelernt hatte. Dass dieser – Antoine Bournonville – nicht nur in Wien bei Noverre studiert, sondern hier auch in dessen Balletten getanzt hat, die einen gut Teil von Habsburger Größe in sich trugen, ist bekannt. So wie die Architektur früherer Epochen mit ihrer in sich stimmenden Struktur, ihren Formen und ihrer harmonischen Balance vom heutigen Alltagsleben durchpulst ist, ist auch der sich immer im Fluss befindliche zeitgenössische Umgang mit der Bewegungssprache anderer Zeiten zu sehen.

Aus vier Kantonen: Spoerli, Howald, Wissmann, Aschwanden

Aus vier Kantonen: Spoerli, Howald, Wissmann, Aschwanden

Freilich gab es in Wien auch Tanzschaffende, die Schläpfer (nicht nur) zeitlich viel näher stehen. Unter ihnen ist auch derjenige, der – noch bevor Schläpfer als Choreograf international Aufsehen erregte – der einzige klassische Schweizer Choreograf war, der weltweit gefeiert wurde: der Basler Heinz Spoerli. Teil des großen Erfolges, den Spoerli mit „seinem“ Basler Ballett hatte, war sicherlich die tänzerische Tätigkeit des brillanten Tänzers Schläpfer. Für diesen wiederum wurde die handwerkliche und künstlerische Qualität der Ballette Spoerlis Maßstab für das eigene Tun. Spoerli hat aber auch Wiener Vergangenheit. Noch im Aufstieg zu seinem späteren Ruhm begriffen, folgte er 1977 einer Einladung nach Wien. Das für das Ballett der Staatsoper kreierte und in der Volksoper aufgeführte „Ein Faschingsschwank aus Wien“ zu Musik von Robert Schumann wurde zu mehr als einer weiteren Talentprobe, gleichzeitig entstand an der Volksoper seine Choreografie für Franz von Suppés „Boccaccio“. 1990 tanzte dann das Wiener Staatsopernballett Spoerlis Version von Igor Strawinskis „Pulcinella“, im selben Jahr schuf Spoerli auch die Choreografie für Eric Woolfsons „Freudiana“ im Theater an der Wien. Die Gestaltung der Tänze für die Fernsehübertragungen der Neujahrskonzerte 1996 und 1998 der Wiener Philharmoniker bescherte dem Choreografen ein Millionenpublikum.

Eine weitere Uraufführung für das Staatsopernballett schuf der Berner Fred Howald, der aus dem Kreis des Stuttgarter Balletts gewachsen ist. Die Musik zu seinem 1978 gegebenen Ballett „Valse triste“ schrieb Bruno Liberda. War der künstlerische Outlook von Spoerli und Howald klassisch orientiert, so war der St. Gallener Peter Wissmann ein Vertreter der Freien Szene. Er bereicherte in den Achtzigerjahren die freie Tanzlandschaft Wiens mit groteskem Witz und Fantasie – Talente, die er 1994 auch für seine für das Volksopernballett entstandene Kreation zu Musik von Antonio Vivaldi, „Ein Jahr – Vier Zeiten“, einsetzte. Anders der aus Santa Maria in Graubünden stammende Daniel Aschwanden. Er arbeitet seit den späten Achtzigerjahren in Wien und hat sich hier bis in die Gegenwart als Performer, Choreograf, Urban Practitioner und mit Integrationsprojekten einen festen Platz erobert.

Resümierend kann also festgehalten werden, dass die bislang in Wien tanzschaffenden Schweizer so unterschiedlich in Erscheinung getreten waren, wie es der Vielfalt dieser Nation entspricht. Und das Talent der Habsburger war es, neues Terrain sich nicht nur zu eigen zu machen, sondern auch das Hinzugekommene zu pflegen und weiterzuentwickeln. Dasselbe wünscht man sich vom neuen Direktor und Chefchoreografen des Wiener Staatsballetts.