Ist es Absicht? Um den Bewegungsroboter Coppélia zu zeichnen, nutzt Edward Clug in seiner modernen Interpretation des Klassikers für das Theater Basel auch ein Element, das eines der Markenzeichen des Stils Sharon Eyals ist: Das Gehen auf den Ballen bei maximal gestreckten Füßen. Es erfordert die ebenso völlig durchgestreckte, nicht-menschliche, lotaufrechte Haltung des gesamten Körpers. Wenn Clug dieses Element mit Absicht nutzt, so wäre es ein durchaus feinsinniger Kommentar des Choreographen zum Stil und Menschenbild der Werke seiner Kollegin.

Ist es Absicht? Um den Bewegungsroboter Coppélia zu zeichnen, nutzt Edward Clug in seiner modernen Interpretation des Klassikers für das Theater Basel auch ein Element, das eines der Markenzeichen des Stils Sharon Eyals ist: Das Gehen auf den Ballen bei maximal gestreckten Füßen. Es erfordert die ebenso völlig durchgestreckte, nicht-menschliche, lotaufrechte Haltung des gesamten Körpers. Wenn Clug dieses Element mit Absicht nutzt, so wäre es ein durchaus feinsinniger Kommentar des Choreographen zum Stil und Menschenbild der Werke seiner Kollegin.

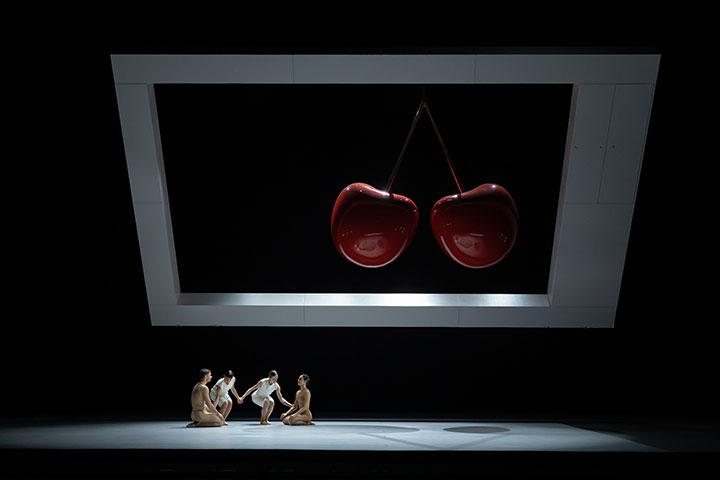

Und wenn das knallrote, von oben hereinschwebende riesige Kirschenpaar, ein Objekt der Designerin Nika Zupanc, das im Schlussbild die Blicke stärker bannt als das Versöhnungsduett von Swanilda und Franz, eine Reminiszenz an das Objekt und dessen titelgebenden „Ort“ im Bühnenbild zu William Forsythes „In the middle, somewhat elevated“ sein sollte, auch wenn die Kirschen dort golden und von bilddominierender Dimension weit entfernt sind - dann wäre dies immerhin eine hübsche Anspielung. Doch was in Clugs „Coppélia“ für Basel tatsächlich absichtsvolles Ergebnis und was lediglich Zufallsresultat ist – das wird im Laufe von knapp zwei Stunden (inklusive einer Pause) Aufführungsdauer immer fraglicher.

Edward Clug, international hoch gefragt, hat sich zu Beginn der aktuellen Saison für seinen neuen Stuttgarter „Nussknacker“ noch mit dem Ausstatter Jürgen Rose paaren lassen und bei seiner dramaturgischen, musikalischen und stilistischen Konzeption offenbar auch sonst auf Details geachtet, die ein Ensemble wie das Stuttgarter Ballett berücksichtigen muss, wenn es einen „Nussknacker“ plant, der sich nicht nur als Visitenkartenproduktion mit Alleinstellungsmerkmalen, sondern auch als dauerhaft repertoiretauglicher Kassenfüller erweisen soll.

Für seine Basler „Coppélia“ nun setzt Clug auf ein rein slowenisches Team, das, von Nika Zupanc abgesehen, er aus früheren Projekten kennt, insbesondere aus Produktionen am Nationaltheater Maribor, wo Clug als Ballettdirektor tätig ist. Diesem Team hat das Theater Basel offenbar freie Hand gelassen hat, was einen neuen Zugriff auf Stoff, Musik, Dramaturgie und Aufführungstraditionen der „Coppélia“ betrifft – und so ist die erste Erkenntnis aus der Zusammenschau des Stuttgarter „Nussknackers“ und der Basler „Coppélia“ denn die, dass Clug ein versierter Handwerker ist, der offenbar auf die Anforderungen unterschiedlicher Auftragskunden einzugehen versteht. Den Inszenierungen in Stuttgart und Basel ist jedenfalls nicht anzusehen, dass hier ein und derselbe Choreograph für einen neuen Blick auf zwei einander ähnelnde, typische Ballettklassiker des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts verantwortlich zeichnet.

Für seine Basler „Coppélia“ nun setzt Clug auf ein rein slowenisches Team, das, von Nika Zupanc abgesehen, er aus früheren Projekten kennt, insbesondere aus Produktionen am Nationaltheater Maribor, wo Clug als Ballettdirektor tätig ist. Diesem Team hat das Theater Basel offenbar freie Hand gelassen hat, was einen neuen Zugriff auf Stoff, Musik, Dramaturgie und Aufführungstraditionen der „Coppélia“ betrifft – und so ist die erste Erkenntnis aus der Zusammenschau des Stuttgarter „Nussknackers“ und der Basler „Coppélia“ denn die, dass Clug ein versierter Handwerker ist, der offenbar auf die Anforderungen unterschiedlicher Auftragskunden einzugehen versteht. Den Inszenierungen in Stuttgart und Basel ist jedenfalls nicht anzusehen, dass hier ein und derselbe Choreograph für einen neuen Blick auf zwei einander ähnelnde, typische Ballettklassiker des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts verantwortlich zeichnet.

Die neue Basler „Coppélia“ ist die letzte große Premiere der Modern Dance-Kompanie „Ballett Theater Basel“ am Ende einer Ära: Richard Wherlock bringt in seinem zweiundzwanzigsten und letzten Basler Direktorenjahr kein eigenes neues Werk heraus, verabschiedet sich aber mit einer Spielzeit, die mit der Übernahme von Pontus Lidbergs grandios gelungener moderner „Giselle“ aus dem Jahr 2012 und nun mit Clugs neuer „Coppélia“ ambitionierte Ausrufezeichen setzt.

„Coppélia“ in der Lesart von Clug & Co. will das Werk von 1870 „entschlacken“ und das Motiv der Automatenpuppe für die heutige Zeit neu erzählen. Schon die nüchterne Bühne von Marko Japelj (in Zusammenarbeit mit Zupanc) signalisiert das. Die sonst leere Szene wird von einem bühnenfüllenden rechteckigen Rahmen geprägt. Der weckt die Assoziation eines Bildschirms und verlagert das Beziehungs- und Eifersuchtsgeplänkel zwischen Swanilda und Franz in unsere Zeit der Selbstdarstellungs- und Kennenlern-Apps. Zum ersten Wendepunkt der Erzählung kippt der Rahmen dann in die Horizontale und wird zum Eingangstor in die geheimnisvolle Welt der Werkstatt des Automatenbauers Coppélius, der wiederum bei Clug nichts von dem verschroben-liebenswürdigen Tüftler des Originals hat, sondern ein dämonischer, offenbar digitalmedienaffiner Manipulator ist.

Ebenso reduziert die Kostüme von Leo Kulaš, die für Swanilda und alle Damen einerseits und für Franz und alle Herren andererseits einheitlich gleich schlicht sind, und die für Coppélia und ihre Automatenkolleginnen, für Coppélius und dessen Diener mit wenigen charakterisierenden Akzenten arbeiten: Hier ein rotglänzendes Pseudo-Tutu scheinbar aus Plastik, das einer um die Hüften gezwungenen Käseglocke gleich die Künstlichkeit der mechanischen Puppen betont, dort ein Zylinder und schwarzglänzende Lackstiefel für Coppélius. Dazu die wenigen, edel wirken sollenden Objekte der – Zitat – „Luxus-Inneneinrichtungs“-Gestalterin Nika Zupanc: das Kirschenpaar, das am Ende die wiedergewonnene Zweisamkeit von Swanilda und Franz symbolisiert, ein überdimensionaler Gymnastikball, eine Leiter und ein mehr als mannshoher schrankähnlicher Gegenstand, einem noblen Riesen-Smartphone ähnelnd, der sich freilich zu einem Bett ausklappen lässt, auf dessen boxspringhoher Matratze sich wesentliche Teile des zweiten Akts ereignen…

Ebenso reduziert die Kostüme von Leo Kulaš, die für Swanilda und alle Damen einerseits und für Franz und alle Herren andererseits einheitlich gleich schlicht sind, und die für Coppélia und ihre Automatenkolleginnen, für Coppélius und dessen Diener mit wenigen charakterisierenden Akzenten arbeiten: Hier ein rotglänzendes Pseudo-Tutu scheinbar aus Plastik, das einer um die Hüften gezwungenen Käseglocke gleich die Künstlichkeit der mechanischen Puppen betont, dort ein Zylinder und schwarzglänzende Lackstiefel für Coppélius. Dazu die wenigen, edel wirken sollenden Objekte der – Zitat – „Luxus-Inneneinrichtungs“-Gestalterin Nika Zupanc: das Kirschenpaar, das am Ende die wiedergewonnene Zweisamkeit von Swanilda und Franz symbolisiert, ein überdimensionaler Gymnastikball, eine Leiter und ein mehr als mannshoher schrankähnlicher Gegenstand, einem noblen Riesen-Smartphone ähnelnd, der sich freilich zu einem Bett ausklappen lässt, auf dessen boxspringhoher Matratze sich wesentliche Teile des zweiten Akts ereignen…

Und schließlich folgt auch die Musik (das Sinfonieorchester Basel spielt – schön – unter Leitung von Thomas Herzog) dem Konzept „Entschlackung“: Die Musik von Léo Delibes reduziert auf wenige Nummern im ersten Akt, wird sie schon dort ergänzt von ganz auf Rhythmus und Repetition (und gelegentliche Minimalmelodieanleihen bei Delibes) setzende Neukompositionen von Milko Lazar, die den zweiten Teil dann ganz alleine tragen, bis zum kurzen Schluss, der noch einmal Delibes gehört.

Doch wie „entschlackt“ nun der Choreograph das Werk? Kenner wiedererkennen in Clugs „Coppélia“ alle Elemente der Geschichte aus den Akten eins und zwei des Originals: Er und sie, ihre jeweiligen „Freundinnen“ und „Freunde“, sein Blick zu der schönen Fremden, ihre Eifersucht, seine trotzige Neugier, Coppélius‘ Wahnidee, einem Automaten Seele und tatsächlich Leben einhauchen zu können, Swanildas Auftritt als Coppélia… Alles ist „da“ – jedoch aufs Äußerste eingedampft zu kleinen und kleinsten Zeichen und Andeutungen, die sich nicht nur in der Bewegungsführung der Automatenpuppe geradezu mechanisch abspulen, ohne zu berühren.

Franz und Swanilda und die ihnen zugeordneten Gruppen „tun“ meist dasselbe und unterscheiden sich nicht nur in den Kostümen nicht, sondern auch sonst lediglich durch ihre jeweiligen Anteile an der Inszenierung. Zu den folkloristischen Stücken aus Delibes‘ Original im ersten Teil akzentuiert Clug die Gruppenszenen noch durch Raumwege und stilisierte Arm- und Kopfhaltungen aus Mazurka und Csárdás. Im zweiten Teil dann geht es ihm vor allem um einen Kommentar aus heutiger Sicht zu dem Fantasiegeschöpf Coppélia, wenn einer zehnfach geklonten Coppélia und ihrer irrealen Schönheit zehn Herren auf den Leim gehen und auf den Leib rücken - bevor Swanilda das Irre der irrealen Schönheit der Puppe entlarvt und entzaubert und sie und ein geläuterter Franz sich versöhnen.

Franz und Swanilda und die ihnen zugeordneten Gruppen „tun“ meist dasselbe und unterscheiden sich nicht nur in den Kostümen nicht, sondern auch sonst lediglich durch ihre jeweiligen Anteile an der Inszenierung. Zu den folkloristischen Stücken aus Delibes‘ Original im ersten Teil akzentuiert Clug die Gruppenszenen noch durch Raumwege und stilisierte Arm- und Kopfhaltungen aus Mazurka und Csárdás. Im zweiten Teil dann geht es ihm vor allem um einen Kommentar aus heutiger Sicht zu dem Fantasiegeschöpf Coppélia, wenn einer zehnfach geklonten Coppélia und ihrer irrealen Schönheit zehn Herren auf den Leim gehen und auf den Leib rücken - bevor Swanilda das Irre der irrealen Schönheit der Puppe entlarvt und entzaubert und sie und ein geläuterter Franz sich versöhnen.

Clug inszeniert das durchgehend nachvollziehbar. Er kann – keine Frage - mit Mitteln der Choreographie und Bewegung Figuren charakterisieren, Situationen schildern, Handlung erzählen, und hat dazu in den Basler Tänzerinnen und Tänzern ein attraktives Ensemble. Doch weshalb ist seine „Coppélia“ dann dennoch so herzlich langweilig? Das liegt nicht allein an den blassen Solistenrollen und daran, dass Clug Bewegungsabläufe, die von einer Gruppe einzeln nacheinander exerziert werden, grundsätzlich so lange gleichförmig wiederholen lässt, bis auch der und die letzte sie durchlaufen hat. Die Langeweile ist mehr noch der Art geschuldet, wie Clug „Coppélia“ in ein Stück geradezu mechanischen Bewegungstheaters verwandelt, dem der Esprit, Humor und Charme des Originals gründlich ausgetrieben wurden – und, schlimmer noch, über allzu weite Strecken der Tanz. Ob Delibes‘ nachgerade „Tanzt!“ deklamierende Melodien, ob Lazars technikkühle Rhythmusnummern: Clugs Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich viel - und tanzen kaum. Arme recken, Beine spreizen, Rücken biegen, Körper drehen und bewegen sich durch den Raum, bilden Reigen und Reihen, Kreise und Knoten, tun überhaupt nicht wenig von dem, was „Choreographie“ eben zu tun vermag – und doch verströmt Clugs „Coppélia“ kaum je die Anmutung einer tänzerischen Erzählung, sondern allzu oft nur die einer Reihenfolge sportgymnastischer Leibesübungen.

Auch diese Anmutung mag freilich, ohne dass man sich sicher wäre, Absicht sein, eine Referenz Clugs vielleicht an Tomaž Pandur, für dessen Tanz und Tanzende nutzende Theaterinszenierungen er einst erste Choreographien schuf. Und seine tanzseelenbefreite Interpretation des „Coppélia“-Stoffes zielt womöglich darauf, uns zu zeigen, wie Tanzstücke aussehen könnten, die von künstlicher Intelligenz geschaffen werden: formal perfekt, doch eben ohne Seele. Der Tag, an dem uns die erste Choreographie à la ChatGPT ins Haus steht, scheint schließlich nicht mehr fern zu sein. So gesehen, wer weiß, könnte Edward Clugs Basler „Coppélia“ einst vielleicht als Vorreiterin einer neuen Zeit gelten.

Auch diese Anmutung mag freilich, ohne dass man sich sicher wäre, Absicht sein, eine Referenz Clugs vielleicht an Tomaž Pandur, für dessen Tanz und Tanzende nutzende Theaterinszenierungen er einst erste Choreographien schuf. Und seine tanzseelenbefreite Interpretation des „Coppélia“-Stoffes zielt womöglich darauf, uns zu zeigen, wie Tanzstücke aussehen könnten, die von künstlicher Intelligenz geschaffen werden: formal perfekt, doch eben ohne Seele. Der Tag, an dem uns die erste Choreographie à la ChatGPT ins Haus steht, scheint schließlich nicht mehr fern zu sein. So gesehen, wer weiß, könnte Edward Clugs Basler „Coppélia“ einst vielleicht als Vorreiterin einer neuen Zeit gelten.

Ballett Theater Basel: „Coppélia“ von Edward Clug, Musik: Léo Delibes, Milko Lazar. Uraufführung am 18. März 2023. Weitere Vorstellungen bis Juni 2023.