Anfang Oktober 2024 war sie mit ihrem Stück „Yo Bro“, in dem sie mit normativen Ideen von Familie bricht, im Festspielhaus St. Pölten zu Gast. Jetzt, vier Monate später, zeigt Joana Tischkau als Österreichische Erstaufführung ihre Mitte September '24 uraufgeführte Arbeit „Ich nehm dir alles weg“ im Tanzquartier Wien. Die Perspektive ist die gleiche, der betrachtete Gegenstand hier jedoch das deutsche Showbiz. Und sie beißt.

Anfang Oktober 2024 war sie mit ihrem Stück „Yo Bro“, in dem sie mit normativen Ideen von Familie bricht, im Festspielhaus St. Pölten zu Gast. Jetzt, vier Monate später, zeigt Joana Tischkau als Österreichische Erstaufführung ihre Mitte September '24 uraufgeführte Arbeit „Ich nehm dir alles weg“ im Tanzquartier Wien. Die Perspektive ist die gleiche, der betrachtete Gegenstand hier jedoch das deutsche Showbiz. Und sie beißt.

„Ein Schlagerballett“ untertitelt die 1983 in Göttingen geborene Choreografin, Künstlerin und Performerin die Arbeit, in Anlehnung an das im Dezember 1974 in Wuppertal uraufgeführte Tanzstück "Ich bring dich um die Ecke – Ein Schlagerballett" von Pina Bausch. Die darin vorgenommene Dekonstruktion einer Kultur und dessen Ästhetik inspirierten Tischkau zu einer hintersinnig-ironischen Untersuchung der Welt des deutschen Schlagers, in der schwarze Stars wie Roberto Blanco, Randolph Rose, Marie Nejar und Tina Daute wichtige Größen waren. Deren „Deutsch-Sein“ war dennoch wirkungslos bezüglich einer Öffnung des deutschen Selbstverständnisses als Volk und Nation für Nicht-Weiße und Nicht-Heteros.

Die sieben PerformerInnen spielen viele Rollen in vielen Kostümen und Perücken. In einem langen Reigen treten Größen des deutschen Schlagers vor und präsentieren sich. Die Ästhetik ist die der Bausch, die Figuren die der ZDF-Hitparade. Deren Habitus ist vielfach queer. Roy Black heißt so wegen seiner schwarzen Haare. Eine schwarze Frau aus Trinidad ist nun in der deutschen Kunst. Geschlechter verflüssigen sich. Heino wird von einer Frau gespielt. Auch Pina ist dabei. Sie raucht.

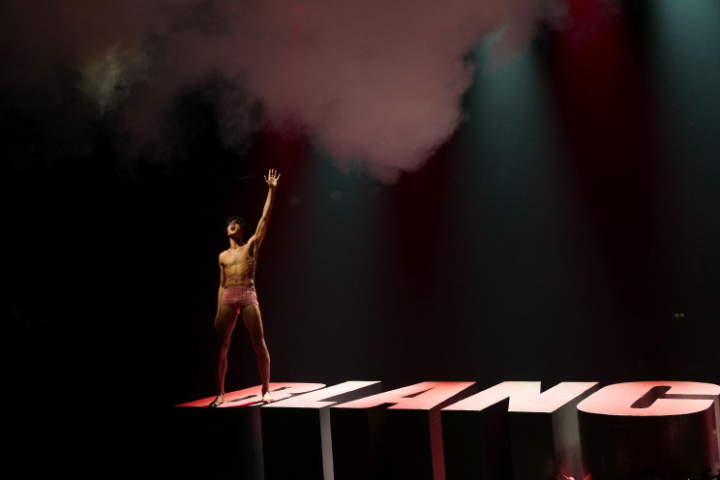

Das alles geschieht vor der einzigen Bühnendekoration, dem riesigen Schriftzug „BLANCO“. Die Höhe der Buchstaben nimmt nach rechts hin ab. „BLANCO“, das Weiß-Normative und -Dominante, ist eine schiefe Bahn, auf die geraten zu sein Joana Tischkau der deutschen Kultur mit diesem Stück qualifiziert attestiert.

Aus „Lalalala“-Gesang wird Gegröle, wilder, überdrehter Frohsinn. Ballermann. Party! Des deutschen Lärm ist Ausdruck seines nationalen Selbstbewusstseins. Roberto Blanco mit dem Baseball-Schläger in der Hand untersucht den Begriff „Schlager“ und seine vielen Sprach-Verwandten. Welche Gewalt schlummert in den Worten, die eine Sprache, eine Kultur durchsetzen. Später dann finden sie das Deutsche griffig repräsentierende Begrifflichkeiten. Reinheitsgebot, Erinnerungskultur, Rückführung. „Seid bereit! Immer bereit!“ (DDR). Guns, KKK (USA). Faschismus, Haftbefehl. Mit wenigen Schlag-Worten beschreiben sie eine fragile, von vielen Seiten und aus allen Zeiten (ja, auch aus der Zukunft!) attackierte deutsche Gegenwart.

Eine Frau, vorn bodennah sich irgendwie haltend, lacht hysterisch, die Bass-Drum der Black Music wummert dazu. Auf ihrem Weg hinter den Raumteiler verstummt sie plötzlich und ist schlagartig ernst. Sie kreist um dieses BLANCO viele Male, vorn hysterisch, hinten still. Sie wird gehässig vorn, wütend. Rechts senden flackernde Strich-Punkt-Lichter Notsignale. Bis alle anderen dazukommen und mitlachen … „Du lachst so viel. Du hast das Leben nicht verstanden!“

Eine Frau, vorn bodennah sich irgendwie haltend, lacht hysterisch, die Bass-Drum der Black Music wummert dazu. Auf ihrem Weg hinter den Raumteiler verstummt sie plötzlich und ist schlagartig ernst. Sie kreist um dieses BLANCO viele Male, vorn hysterisch, hinten still. Sie wird gehässig vorn, wütend. Rechts senden flackernde Strich-Punkt-Lichter Notsignale. Bis alle anderen dazukommen und mitlachen … „Du lachst so viel. Du hast das Leben nicht verstanden!“

Hier zeigt Joana Tischkau, dass sie Pina Bausch mitnichten ästhetisch nur zitiert oder gar kopiert. Sie hat das, was die Bausch so einzigartig machte, ihre Arbeitsweise, verstanden. So konnte diese so manch einen im Publikum erheiternde Szene ihre große Wahrhaftigkeit und tiefe Traurigkeit entfalten. Glänzend dargestellt von Sophie Yukiko. Tischkau zeigt allein mit dieser Sequenz ihr herausragendes Format.

Zu „Ich möcht' so gern nach Hause gehn“ von Leila Negra (bürgerlich: Marie Nejar, ihr Künstlername tut aus heutiger Sicht wirklich weh) stürzen die sieben in endlosen Reihen von hinten über das BLANCO und tanzen vorn gewaltsame Tode. Viele. Und immer wieder neue. So schmerzhaft ist die Ironie, so beißend die Kritik am großen, leeren, deutschen Wort „Willkommenskultur“, so treffend auch hier der Titel des Stückes.

Die sieben PerformerInnen haben diverseste Herkünfte und Selbstverständnisse, leben aber alle (wenigstens zur Zeit) in Deutschland. Sie repräsentieren das, wofür Joana Tischkau steht: feministisch-antirassistische Kunst, die auch schwarze deutsche Identität ermöglicht. Sie, die selbst nicht auf der Bühne steht, zeigt damit: Geht doch! Alle sieben bestechen mit ihren performerischen, tänzerischen und gesanglichen Qualitäten.

Sie verschränken die Ästhetiken der Schlager- und Popkultur der 70er bis 90er Jahre mit denen der Pina Bausch. Schon vom ersten Moment an wähnt man sich in einem Stück der großen Wuppertalerin. Sie konfrontieren aus tiefem Gefühl produziertes Bewegungsmaterial mit dem Gegenteil, den mit aufgesetzten Gesten transportierten seelenlosen Emotiönchen. Fein beobachtet haben sie Maniriertheiten, zum Beispiel jene spezifische, in deutschen Popsongs zur Pflicht gewordene Aussprache des Diphtonges „Ei“, die von einer allenthalben nachgeäfften Mode zum Kulturgut avancierte.

Doch bei alledem geht es immer nur um Liebe, auch für diese ver- und entstellten Persönlichkeiten und deren Fans. Die am Ende wie eine Sturzflut vom Himmel fallenden Nelken und Kuscheltiere weisen auf jenes legendäre Stück von Pina Bausch, in dem es nur um Liebe geht, und erinnern an die auf Schlager-Bühnen geworfenen Liebesbeweise. Nein, es geht nicht um die Liebe. Es geht um die Sehnsucht und die Suche nach ihr. Es geht also um ihre Abwesenheit!

Der Weg dorthin, zur Liebe, ist allerdings steinig. Er führt über die Selbstanschauung zur Akzeptanz und Integration all dessen, was wir sind. Mit der Folge, immer weniger im Außen abzulehnen. Dieser Pfad wird in der deutschen Kulturlandschaft seit Jahrzehnten beschritten. Die Halbherzigkeit jedoch, mit der das geschieht, zeigt sich in den Beiträgen der - beispielsweise - dunkelhäutigen Unterhaltungs-KünstlerInnen. Sie sind schwarz und singen weiße Lieder.

Der Weg dorthin, zur Liebe, ist allerdings steinig. Er führt über die Selbstanschauung zur Akzeptanz und Integration all dessen, was wir sind. Mit der Folge, immer weniger im Außen abzulehnen. Dieser Pfad wird in der deutschen Kulturlandschaft seit Jahrzehnten beschritten. Die Halbherzigkeit jedoch, mit der das geschieht, zeigt sich in den Beiträgen der - beispielsweise - dunkelhäutigen Unterhaltungs-KünstlerInnen. Sie sind schwarz und singen weiße Lieder.

Frieder Blume lässt in seinem Sounddesign jene Basslinien, die wir kennen von der afro-amerikanischen Popmusik, dem R&B und Soul der Diskriminierten, von unten in die von Schlagern dominierte akustische Szenerie hineindrücken. Bild für das Dasein Schwarzer und ihrer Kultur und deren kraftvolle Anmeldung ihres Existenzrechts. Großartig.

Diese Konfrontation von Pop- mit Hoch-, von Massen- und elitärer Kultur erzeugt ein differenziertes, hoch komplexes Bild der deutschen (deutschsprachigen) Gesellschaft. Es ist die Kollision von Masse und deren Macht mit Minderheiten, von Wahrheiten mit Masken, von Aufrichtigkeit mit Intention. Sie stellen Oberflächlichkeit und Authentizität gegenüber, Gewolltes und Seiendes. Konstruierte Identität trifft auf schonungslos entblößtes Selbst, angstvolle Vermeidungsstrategie auf rückhaltlose Ehrlichkeit.

Die Themen des Stückes sind reichhaltig. Glücksanspruch und mangelnde Selbstliebe, die politische, ökonomische und kulturelle Dominanz der Weißen, das weiße Selbstverständnis der Deutschen Nation. Die Postulierung eines Anderen, Fremden, nicht zu uns Gehörenden ermächtigt all die, die sich selbst fremd sind, jenes Fremde im Außen nicht nur abzulehnen, auszuschließen und zu diskriminieren, sondern unter Anwendung von Gewalt zu bekämpfen. Die Schwarzen werden zum physischen Repräsentanten der dunklen Dämonen in uns. Das Weiße in seiner Reinheit wird zur Leitkultur ernannt.

Jedoch: Das Schwarze drängt in die weiße Kultur wie das Dunkle aus den Tiefen unseres Unbewussten. Somit wird „Ich nehm dir alles weg“ auch zum Symbol für die „German Angst“, mit eingebautem Therapie-Plan.

Joana Tischkau mit „Ich nehm dir alles weg“ am 14.02.2025 im Tanzquartier Wien.