Im Juli 2019 waren in Wien Werke von ChoreografInnen zu sehen, die im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts zu Ikonen aufgestiegen waren. Nach Maurice Béjarts vom Tokyo Ballet in der Staatsoper getanztem „The Kabuki“ (1986) eröffnete TANZLIN.Z mit Johann Kresniks „Macbeth“ (1988) ImPulsTanz. Ebenda war auch Pina Bauschs „Masurca Fogo“ (1998) zu sehen. Gesellschaftspolitische Gegebenheiten, Geschmack und Ästhetik, Tänzer- und Zuschauerschaft haben sich seither entschieden geändert, ein erneutes Sehen dieser Werke war also von besonderem Interesse.

Im Juli 2019 waren in Wien Werke von ChoreografInnen zu sehen, die im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts zu Ikonen aufgestiegen waren. Nach Maurice Béjarts vom Tokyo Ballet in der Staatsoper getanztem „The Kabuki“ (1986) eröffnete TANZLIN.Z mit Johann Kresniks „Macbeth“ (1988) ImPulsTanz. Ebenda war auch Pina Bauschs „Masurca Fogo“ (1998) zu sehen. Gesellschaftspolitische Gegebenheiten, Geschmack und Ästhetik, Tänzer- und Zuschauerschaft haben sich seither entschieden geändert, ein erneutes Sehen dieser Werke war also von besonderem Interesse.

Der Wiederbegegnung mit Stücken von drei dominierenden Persönlichkeiten des kontinentalen Bühnentanzes – Maurice Béjart, Johann Kresnik und Pina Bausch – sah man mit umso größerer Spannung entgegen, als alle drei an der Spitze eines ausschließlich von ihrem Werk bestimmten Ensembles gestanden hatten. Alle drei gelten als Exponenten einer unverwechselbaren Tanzbewegung. Und weit mehr noch: Sie sind es nämlich, die, jeweils für sich, nicht nur zu einer neuen Werkästhetik, sondern zu einer dafür auch gültigen Form gefunden hatten. Es sind dies: die „Ballettmoderne“ von Béjart, das „choreografische Theater“ von Kresnik und das „Tanztheater“ der Bausch.

Das Folgende sind Betrachtungen, die sich beim Wiedersehen von Werken von Béjart, Kresnik und Bausch ergaben. Diese münden schließlich in Fragen wie: Ist die vor Jahrzehnten von ihnen gefundene Ästhetik heute noch von Relevanz? Ist das gestrige „Hier und Jetzt“ in der nunmehr veränderten Zeit noch immer gültig? Was haben uns die damals aufgegriffenen Inhalte und Werkformen, die fest im Umraum der Entstehungszeit verankert sind, heute zu sagen? Und: Was für Rollen spielten dabei der Tod von Béjart (2007) und Bausch (2009), dazu das plötzliche Ableben des fast 80-jährigen Kresnik, das von keinem Regisseur dramatischer hätte inszeniert werden können: Am 11. Juli wurde der große Tanztheatraliker im Wiener Volkstheater im Anschluss an die umjubelte Vorstellung seines „Macbeth“ für sein Lebenswerk mit der Verleihung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien geehrt, zwei Wochen später, am 27. Juli, starb er völlig unerwartet an Herzversagen in seiner Kärntner Heimat. (In der Nacht vor seinem Tod fand im kärntnerischen Gmünd die traditionelle „Lange Nacht des Tanzes“ des CCB, Center for Choreography Bleiburg/Pliberk, statt, dessen Schirmherr Kresnik war.)

Beim Wiener Festival leider nicht zu sehen war Bauschs „Macbeth“-Fassung „Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloss, die anderen folgen“, die im Mai 2019 in Wuppertal wieder einstudiert worden war. Ursprünglich 1978 auf Einladung des damaligen Direktors Peter Zadek in Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus Bochum entstanden, war das Stück seit 1988 nicht mehr gespielt worden. Zwei Künstler, die zum Aufführungsteam von 1978 gehört hatten, die langjährige Bausch-Tänzerin Josephine Ann Endicott und der Burgschauspieler Hans Dieter Knebel, betreuten nun die Rekonstruktion, in der Johanna Wokalek die einst von Mechthild Großmann kreierte weibliche Hauptpartie verkörperte. (Knebel war Mitglied des Schauspielhauses Bochum gewesen, hatte 1979–81 dem Tanztheater Wuppertal angehört, war danach wieder in Bochum tätig. 1986 war er mit Claus Peymann nach Wien ans Burgtheater gekommen und bleibt auch unter Martin Kušej weiterhin am Haus.)

Beim Wiener Festival leider nicht zu sehen war Bauschs „Macbeth“-Fassung „Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloss, die anderen folgen“, die im Mai 2019 in Wuppertal wieder einstudiert worden war. Ursprünglich 1978 auf Einladung des damaligen Direktors Peter Zadek in Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus Bochum entstanden, war das Stück seit 1988 nicht mehr gespielt worden. Zwei Künstler, die zum Aufführungsteam von 1978 gehört hatten, die langjährige Bausch-Tänzerin Josephine Ann Endicott und der Burgschauspieler Hans Dieter Knebel, betreuten nun die Rekonstruktion, in der Johanna Wokalek die einst von Mechthild Großmann kreierte weibliche Hauptpartie verkörperte. (Knebel war Mitglied des Schauspielhauses Bochum gewesen, hatte 1979–81 dem Tanztheater Wuppertal angehört, war danach wieder in Bochum tätig. 1986 war er mit Claus Peymann nach Wien ans Burgtheater gekommen und bleibt auch unter Martin Kušej weiterhin am Haus.)

Wenn im Folgenden nicht sofort auf den österreich-deutschen Dialog Kresnik/Bausch eingegangen wird, sondern auf das Gastspiel des Tokyo Ballet, so deswegen, weil Béjarts Ästhetik nicht nur in einem anderen Land – Frankreich –, sondern auch in einer anderen Zeit – den Fünfzigerjahren – verankert ist. Dementsprechend galten für Béjart andere Antriebskräfte.

Un chorégraphe du XXe siècle

Den Beginn des Julireigens des Ikonen-Pas-de-trois machte das Gastspiel des Tokyo Ballet in der Wiener Staatsoper mit dem von Béjart für die Kompanie kreierten Ballett „The Kabuki“. (Das Ensemble war bereits 1986 mit diesem Werk in der Wiener Staatsoper aufgetreten.) Wie würde heute das Werk jenes Choreografen wirken, der sich explizit und immer wieder dem 20. Jahrhundert verschrieben hatte? Der spätestens 1960 seine Zeitgenossenschaft insofern auf die Fahne geschrieben hatte, als er sein erstes großes Ensemble, das er nicht etwa in Paris, sondern am Brüsseler Théâtre de la Monnaie etablieren konnte, mit französischer Allüre „Ballet du XXe Siècle“ nannte?

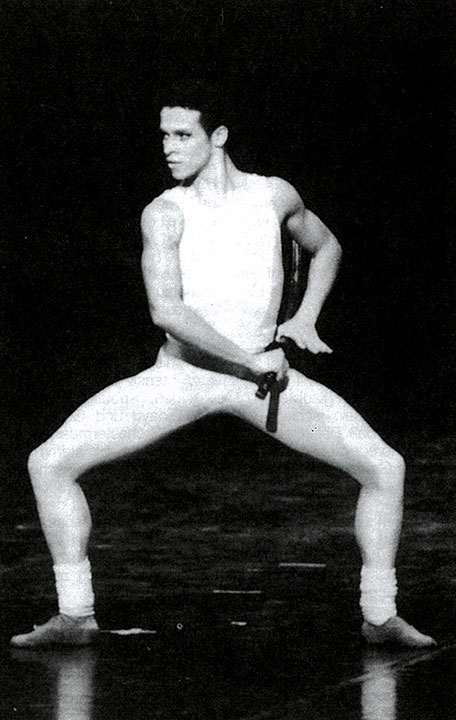

In der Tat hatte Béjart spätestens in den Sechzigerjahren zu einem damals als „heutig“ angesehenen Stil gefunden, der sofort als „Ballettmoderne“ verstanden wurde. Die pathetische Intensität, die den Franzosen antrieb, war bemerkenswert und hatte Erfolg. Er verstand es, das Bühnengeschehen seiner Ballette als Akt der Verschmelzung zwischen Geistigem – Béjart verstand sich als Philosoph – und Körperlichem zu deuten. Dass er enorme Strahlkraft besaß, bezeugt das ständig wachsende Publikum, das er in zunehmendem Maße auch aus ballettfernen Kreisen zu rekrutieren verstand. Man war davon überzeugt, Béjarts geäußerte oder geschriebene Gedanken tatsächlich auf der Bühne zu erleben. Was man tatsächlich sah, waren groß angelegte dynamische, oft in neuen arenaartigen Auftrittsorten angesiedelte Spektakel, die, geschlechtsorientiert aufgeladen, klassisch tanzend vorgaben, Lebensessenzen zu vermitteln. Das Außergewöhnliche lag daran, dass Béjarts lapidare Aussagen – es ging ihm um ewige Fragen des menschlichen Daseins – nicht in Gegensatz oder Widerspruch zum bewusst sichtbar gemachten, gemeinhin als aussagelos empfundenen virtuosen Tanzhandwerk gesehen wurden. Dieses manifestierte sich insbesondere in virtuos auftrumpfender männlicher Körperfertigkeit. Der körperliche Teil seines Konzepts gefiel dabei umso mehr, als der Choreograf sein reduziertes klassisches Schrittvokabular übersteigert ausführen ließ. Diese „neue“ Klassik wurde nun allgemein als „entschlackt“ empfunden und als „zeitgemäß“ angesehen. Zum neuen Image gehörten der weitgehend von Kostümen befreit agierende Körper sowie maskenhafte Schminke.

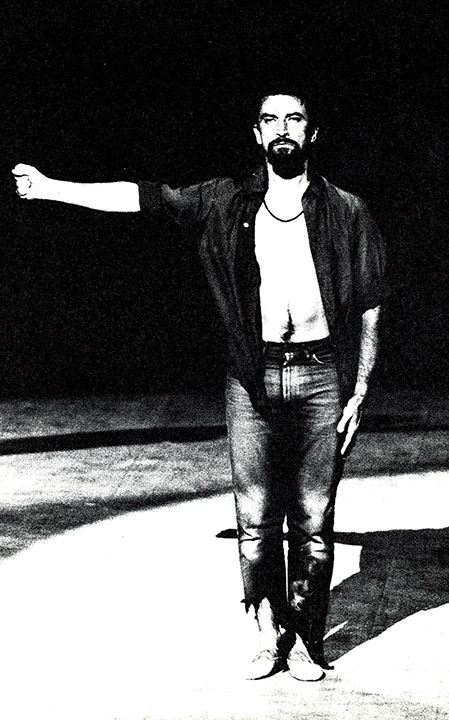

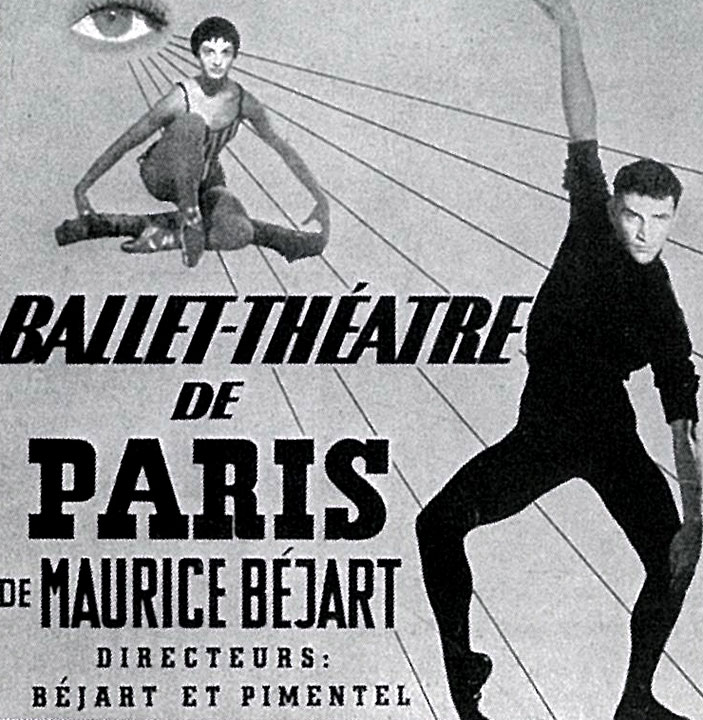

Gemäß der Not der Zeit hatte der 1927 geborene Béjart zunächst kammerartige Choreografien geschaffen, mit denen er nicht nur in der regen französischen Nachkriegsszene, sondern auch auf Gastspielreisen Aufmerksamkeit erregen konnte. So etwa bei seinem ersten Österreich-Gastspiel 1957 in Linz. Béjarts mit seinem Ballet-Théâtre de Paris gezeigte Ballette „La Symphonie pour un homme seul“ und „Haut Voltage“ fanden würdigen Widerhall, man sprach von „suggestiver Eindruckskraft“ der Choreografie und hob die erstmalige Begegnung mit der sogenannten „Konkreten Musik“ der Komponisten Pierre Henry und Pierre Schaeffer hervor, mit denen Béjart nicht nur in der „Symphonie“ zusammengearbeitet hatte.

Gemäß der Not der Zeit hatte der 1927 geborene Béjart zunächst kammerartige Choreografien geschaffen, mit denen er nicht nur in der regen französischen Nachkriegsszene, sondern auch auf Gastspielreisen Aufmerksamkeit erregen konnte. So etwa bei seinem ersten Österreich-Gastspiel 1957 in Linz. Béjarts mit seinem Ballet-Théâtre de Paris gezeigte Ballette „La Symphonie pour un homme seul“ und „Haut Voltage“ fanden würdigen Widerhall, man sprach von „suggestiver Eindruckskraft“ der Choreografie und hob die erstmalige Begegnung mit der sogenannten „Konkreten Musik“ der Komponisten Pierre Henry und Pierre Schaeffer hervor, mit denen Béjart nicht nur in der „Symphonie“ zusammengearbeitet hatte.

Lockende „Gerüche“ des Fremden

Zu den Themen der Zeit gehörte auch die Beschäftigung mit Außereuropäischem, das jedoch weder mit der heutigen „Rethinking“-Phase noch mit der aktuellen Bewegung des „Postkolonialismus“ in Zusammenhang zu bringen ist. Man verstand die Beschäftigung insbesondere mit asiatischen Kulturen letztlich noch immer als das sinnlich-genussvolle Eintauchen des Europäers in den „Geruch“ anderer Welten. Immerhin brachte Béjart gleichzeitig mit der viel rezipierten Begegnung der Beatles mit Indien „Bhakti“ (1968) heraus, ein bejubeltes Ballett, in dem der Choreograf Indisches wie delikaten Zierrat um kostbare klassische Körper rankte. Das Gleiche galt für „Golestan“ (1973), ein Ballett, in dem Béjart sich zwar in die Dichtung Persiens versenkte, dessen Höhepunkt aber doch der Auftritt einer Männer-Corps-de-ballet-Passage war, die ganz à la Schattenakt aus „La Bayadère“ gebaut war.

Vielleicht vermochte Béjart später tiefer in Fernostasiatisches vorzudringen, das in Wien zu sehen gewesene „The Kabuki“ ist allerdings kein Beispiel dafür. Aber zu behaupten, Béjart hätte sich, nur um ein Männerfurioso auf die Bühne stellen zu können, bei seiner Auseinandersetzung mit Japan ausgerechnet jener Episode des Kabuki-Erbes zugewandt, in dem gleich 47 Krieger kollektiven Selbstmord begehen, wäre aber doch etwas übertrieben. Anzumerken an dieser bei Béjart ausgedehnten Szene ist nicht die Tatsache, dass das (in Klassikern agierende) weibliche Corps de ballet durch männliche Tänzer ersetzt ist, sondern ihre fast plump zu nennende formale Realisierung, die ganz dem 19. Jahrhundert verhaftet ist.

Vollends entlarvt sich Béjarts Umgang mit dem Fremden durch ein Solo der Protagonistin, in der sie (offenbar) ihre Gefühle auszudrücken hat. Dies geschieht, indem die schwarzen Gestalten, die den Charakteren des Stücks immer wieder helfend beistehen und auch die Umbauten der Szene verantworten, zur Stelle sind. Sie manipulieren das kostbare japanische Gewand der Tänzerin derart, dass ihr ursprünglich umhüllter Körper freigelegt wird, sodass die Tänzerin in ihrem weißen Ganztrikot sichtbar wird. Nun kann sie, für die Zuschauerschaft gut sichtbar, ungehindert ihr klassisches À la seconde zelebrieren. Und die auf Spitze agierende Tänzerin führt dabei das Bein in zirkushafte Höhen. Diese Aktion sagt zwar nichts aus, findet jedoch sowohl bei den Ausführenden wie den ZuseherInnen größten Gefallen. Mehr noch: Schon zur Entstehungszeit von „The Kabuki“ hatte Béjarts akrobatisch gestyltes Schrittvokabular Eingang in Klassiker gefunden, wodurch sich diese einen weiteren Schritt von ihrer ursprünglichen Ästhetik entfernt hatten. In diesen Jahren hatte Kresnik längst die klassische Technik, die zu beherrschen ein für ihn lang angestrebtes Ziel gewesen war, hinter sich gelassen. Mit der Technik hatte er auch bekannten Stückformen den Rücken gekehrt.

Vollends entlarvt sich Béjarts Umgang mit dem Fremden durch ein Solo der Protagonistin, in der sie (offenbar) ihre Gefühle auszudrücken hat. Dies geschieht, indem die schwarzen Gestalten, die den Charakteren des Stücks immer wieder helfend beistehen und auch die Umbauten der Szene verantworten, zur Stelle sind. Sie manipulieren das kostbare japanische Gewand der Tänzerin derart, dass ihr ursprünglich umhüllter Körper freigelegt wird, sodass die Tänzerin in ihrem weißen Ganztrikot sichtbar wird. Nun kann sie, für die Zuschauerschaft gut sichtbar, ungehindert ihr klassisches À la seconde zelebrieren. Und die auf Spitze agierende Tänzerin führt dabei das Bein in zirkushafte Höhen. Diese Aktion sagt zwar nichts aus, findet jedoch sowohl bei den Ausführenden wie den ZuseherInnen größten Gefallen. Mehr noch: Schon zur Entstehungszeit von „The Kabuki“ hatte Béjarts akrobatisch gestyltes Schrittvokabular Eingang in Klassiker gefunden, wodurch sich diese einen weiteren Schritt von ihrer ursprünglichen Ästhetik entfernt hatten. In diesen Jahren hatte Kresnik längst die klassische Technik, die zu beherrschen ein für ihn lang angestrebtes Ziel gewesen war, hinter sich gelassen. Mit der Technik hatte er auch bekannten Stückformen den Rücken gekehrt.

Revoltieren und hinterfragen als Prinzip des Daseins

„Ich finde, dass man es sich und den anderen auf der Suche nach der Wahrheit niemals leicht machen darf. Am Theater ist vieles so verlogen; und die Publikumserwartungen verführen ebenso wie der Theater-Produktionszwang dazu, dass man den Zuschauern nur ihre Erwartungen erfüllt und nichts Neues dazugibt. So etwas muss auf die Dauer zwangsläufig zur Stagnation führen, die niemanden von uns weiterbringt – am allerwenigsten den Zuschauer.“

Dieses Zitat stammt nicht etwa von Kresnik, dessen „Macbeth“ als weiteres Dokument aus einer vergangenen Zeit im Juli zu sehen gewesen war, sondern ist eine Äußerung von Bausch aus dem Jahr 1975. Während die 1940 geborene Pina Bausch in den frühen Siebzigerjahren erst am Anfang ihrer Laufbahn steht, hatte Kresnik 1968 schon eine gänzlich neue Werkform erprobt. Immer erzählend, war es nicht allein der politische Fokus, den er bei seiner Arbeit im Blick hatte, sondern auch die eingesetzten Mittel. Die von Kresnik aufgegriffenen Themen wie die nahezu besessene Art seines künstlerischen Tuns sind aufs Engste mit der Entstehungszeit, insbesondere den politischen Gegebenheiten dieser Jahre, verknüpft.

Kresnik setzt – und in dieser Hinsicht geht er ganz mit Bausch konform – seine Stücke aus kleineren Szeneneinheiten zusammen, die assoziativ bewegte Körpersequenzen aneinanderreihen. Was die beiden unterscheidet, sind weniger die aufgegriffenen Inhalte als der Umgang mit ihnen. Dem ganz bewusst Einseitig-Plakativen (des Männlichen?) stehen atmosphärische Räume und Bewegungsstimmungen (des Weiblichen?) gegenüber. Die Wut, mit der Kresnik gegen die Zeit kämpft, gibt ihm zuweilen buchstäblich eine Hacke in die Hand. Bauschs Wut verbirgt sich unter übereinanderliegenden Schichten. Immer wiederkehrend sind die getanzten Sehnsuchtszustände, die besonders bei den Zuschauerinnen das Gefühl erwecken, als erlebten sie sich selbst. Besticht die bei Bausch zuallererst wahrgenommene Ebene oft schnell und fast verführerisch, so tun sich, je mehr die Choreografin in die Tiefen des Menschen und der Gesellschaft hinabsteigt, deren unerträgliche Abgründe auf. Bausch lässt sich dabei auch von dem von ihr verwendeten Vokabular unterstützen, sie arbeitet sowohl mit einer mitteleuropäischen wie einer amerikanischen Tanzmoderne. Kresniks Bewegungssprache hingegen ist völlig anders, sie hat einen komplizierteren Entstehungsweg hinter sich.

Kresnik setzt – und in dieser Hinsicht geht er ganz mit Bausch konform – seine Stücke aus kleineren Szeneneinheiten zusammen, die assoziativ bewegte Körpersequenzen aneinanderreihen. Was die beiden unterscheidet, sind weniger die aufgegriffenen Inhalte als der Umgang mit ihnen. Dem ganz bewusst Einseitig-Plakativen (des Männlichen?) stehen atmosphärische Räume und Bewegungsstimmungen (des Weiblichen?) gegenüber. Die Wut, mit der Kresnik gegen die Zeit kämpft, gibt ihm zuweilen buchstäblich eine Hacke in die Hand. Bauschs Wut verbirgt sich unter übereinanderliegenden Schichten. Immer wiederkehrend sind die getanzten Sehnsuchtszustände, die besonders bei den Zuschauerinnen das Gefühl erwecken, als erlebten sie sich selbst. Besticht die bei Bausch zuallererst wahrgenommene Ebene oft schnell und fast verführerisch, so tun sich, je mehr die Choreografin in die Tiefen des Menschen und der Gesellschaft hinabsteigt, deren unerträgliche Abgründe auf. Bausch lässt sich dabei auch von dem von ihr verwendeten Vokabular unterstützen, sie arbeitet sowohl mit einer mitteleuropäischen wie einer amerikanischen Tanzmoderne. Kresniks Bewegungssprache hingegen ist völlig anders, sie hat einen komplizierteren Entstehungsweg hinter sich.

„Burschi, kannst du machen Salto?“

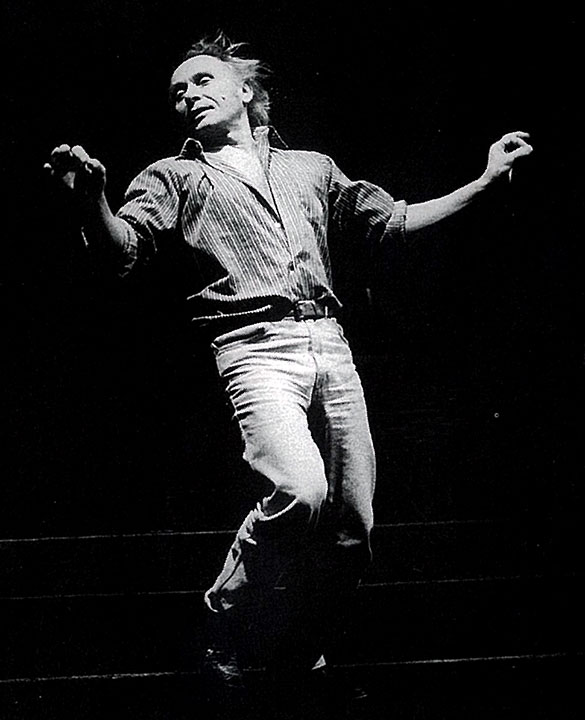

Geht man von Kresniks Werk aus, so käme sicherlich niemandem in den Sinn, den 1939 in St. Margarethen (heute zu Bleiburg) geborenen mit Märchenhaftem in Verbindung zu bringen. Nichtsdestotrotz kann aber der Werdegang des Bergbauernsohnes sehr wohl als Märchen angesehen werden. Er entstammt einem auch während des Zweiten Weltkriegs zur Kampfzone gewordenen Grenzgebiet im Süden Österreichs, das heute noch – und nicht nur die dort Ansässigen – zu grenzwertigen Äußerungen veranlasst. (Dass aus diesem Gebiet auch Kiki Kogelnik, Peter Handke, Kušej und die Geschwister Maja und Zdravko Haderlap stammen, ist zumindest anzumerken.) Stätten der „Hochkultur“ sind vor allem mental weit entfernt. Nach Graz übersiedelt, ist es dann, der Legende nach, ein Lichtkassier, der eine Karte für das Opernhaus zur Verfügung stellt. Parallel zu seiner Ausbildung zum Werkzeugschlosser beginnt Kresnik dort 1956 in der Statisterie, fällt dem damaligen Grazer Ballettmeister Rein Esté auf, macht nicht nur Salti mit Tablett in der Operette, sondern erarbeitet sich Ballettklassik unter Estés Fittichen, einem Vertreter der reinen Form, und dessen Nachfolger Jean Deroc. Drei Spielzeiten ist Kresnik als Tänzer in Graz engagiert (1958–61), tanzt bereits Hauptrollen, geht dann über Bremen 1962 nach Köln, wo Aurel von Milloss sein Ballettdirektor und der Ballets-Russes-Tänzer Leon Woizikowski sein Ballettmeister ist. Unter Todd Bolender avanciert er 1964 zum Solotänzer. Vom damaligen Ballettangebot auf die spätere brüske Abkehr Kresniks vom Spielbetrieb des Theaters zu schließen, wäre falsch, man tanzte in Köln Ballette, mit denen sich heutige Häuser schmücken könnten. Darunter auch Werke von Béjart. Die Proteste, die dann just an diesem Haus ausbrachen, richteten sich weniger gegen ein Repertoire als vielmehr gegen die hierarchische Theaterinstitution an sich, die den Tanz letztrangig behandelte. Überraschenderweise war es der im Kölner Repertoire vertretene George Balanchine, der Kresnik zu Auftritten in New York verhalf. (Balanchine befand sich nicht nur in diesen Jahren auf ständiger Talentsuche. Während der von ihm in Wien ausgesprochenen Einladung nicht Folge geleistet wurde, fand er 1962 in Hamburg Karin von Aroldingen, deren „unparalleld physicality“ zu einem der Kennzeichen von Balanchines späten, so überaus kreativen Jahren wurde.)

Das Ringen um die eigene Sprache

Kresniks weiterer Weg, sein ungebrochenes politisches Interesse, seine Engagements als Leiter der Tanzsparte an Theatern (1968–78 Bremen, 1979–89 Heidelberg, 1989–94 wieder Bremen, 1994–2002 Berlin, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, 2003–08 Bonn) sind ebenso bekannt wie die Form, die er für seine Stücke fand und überaus treffend „choreografisches Theater“ nannte. Weniger zur Sprache kommt, dass es offenbar geraume Zeit benötigte, bis der Choreograf für das, was er auf die Bühne stellen wollte, ein stimmiges Ausdrucksvokabular fand. Hatte Kresnik wohl über ein Jahrzehnt daran gearbeitet, den eigenen Körper klassisch zu bilden, so schien ihm nun diese vollkommene Reglementierung des Körpers dem Bestreben einer bestimmten inhaltlichen Aussage – Sichtbarmachung und Zerschlagung institutioneller Reglements – diametral entgegenzustehen. Kresnik trug nicht nur Kämpfe auf der Bühne aus, sondern auch um die eigenen Mittel. Dieser Kampf war gerade in jenen Stücken zu beobachten, die in Wien in den Siebzigerjahren im Theater an der Wien gegeben wurden. Es waren dies 1974 „Die Nibelungen“ und „Schwanensee AG“, 1977 die Uraufführung „Masada“ und 1979 „Magnet“. Kresnik konzipierte die Höhepunkte dieser Stücke oft als ein rein klassisches Furioso. (Die brillanten Ausführenden waren etwa Ferenc Barbay, Katalin Csarnóy, Youri Vàmos, Joyce Cuoco oder Falco Kapuste.) Das kontrastierende Gegeneinander von hochstilisierten Körpern und (geformter) Alltagsbewegung gab Kresnik schließlich zugunsten von Letzterem auf. In „Macbeth“ ist von diesem Gegeneinander nichts mehr zu sehen. Dass die Körper der Ausführenden, sei es bei Kresnik oder bei Bausch, allesamt klassisch gebildet sind, fällt allerdings sofort ins Auge.

Ausgangspunkt „Macbeth“ – zweierlei Sichtweisen

Ausgangspunkt „Macbeth“ – zweierlei Sichtweisen

Die „Macbeth“-Fassung von Kresnik (sie war schon bei Tanz ᾽92 in Wien gegeben worden) und die in Wien nicht zu sehen gewesene von Bausch stammen aus völlig unterschiedlichen Phasen der jeweiligen Karriere. Kresniks Stück entstand 1988, zu einer Zeit, als er bereits Sprache wie äußere Form für seine Anliegen gefunden hat. Unterstützt von Gottfried Helnweins überaus eindrucksvollem in Symbolfarben gestalteten Raum und Kurt Schwertsiks Musik, die, ohne sich in den Vordergrund zu drängen, ebenso geheimnis- wie unheilvoll ständig auf das furchtbare Geschehen verweist, ist Kresniks Werk in sich geschlossen und ausgewogen. Gerade weil Kresniks Wut Form gefunden hat, kann sein „Macbeth“ als eines seiner Hauptwerke angesehen werden.

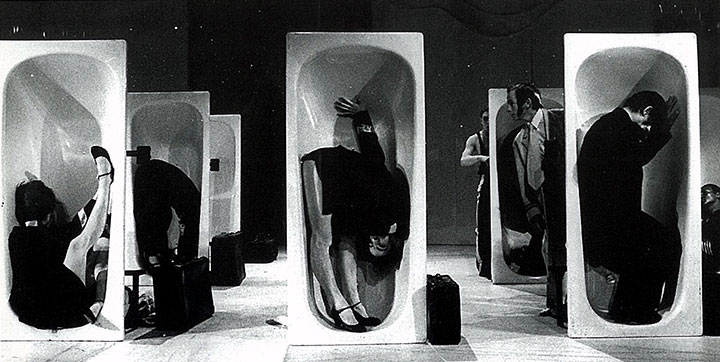

1978, also ein Jahrzehnt früher entstanden, steht Bauschs „Macbeth“ jedoch am Anfang ihres Schaffens und war zudem ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem zu diesem Zeitpunkt noch jungen Wuppertaler Ensemble und dem Schauspielhaus Bochum. Initiiert von seinem damaligen Intendanten Peter Zadek, war das „Stück“ für fünf Wuppertaler TänzerInnen, eine Sängerin und vier Bochumer SchauspielerInnen konzipiert. Selbstverständlich sei es, so der Kritiker Jochen Schmidt, niemals Bauschs Intention gewesen, Shakespeares Werk, das die Choreografin nach einer Regieanweisung der literarischen Vorlage „Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloss, die anderen folgen“ nannte, einfach in Bewegung zu übersetzen. Dasselbe gilt für Kresnik. Seine Konzeption geht zwar von der literarischen Vorlage und ihren Personen aus, benutzt diese aber als eine Art Folie, vor der er Grundcharaktere und Antriebskraft der Handelnden zum äußersten Extrem hin übersteigert. Er hebt damit das Geschehen auf eine andere Ebene und tut dies mit einem bis zur Entstehungszeit nicht gesehenen körperlichen Einsatz, der sich vor allem durch Bewegungsdrastik auszeichnet.

So unterschiedlich wie das Resultat der beiden Sichtweisen von „Macbeth“ ist der jeweilige Entstehungsprozess. Während Kresnik schon vor Probenbeginn die „Nummernfolge“ der assoziativen Bilder nicht nur im Kopf, sondern diese sogar in gezeichneten Skizzen festgehalten hat, beginnt Bausch damit, zusammen mit ihren Tänzern Material zu sammeln, das, gesichtet, aussortiert und zusammengesetzt, für das Stück geeignet sein könnte. Die literarische Vorlage nimmt Bausch dabei als Vorwand oder Absprungbasis zu einem „Ballett für Nichttänzer“, sie wird zum stützenden Gerüst, um das herum sie ihre eigenen Themen, Erfahrungen, Ängste, Schilderungen von zwischenmenschlichen Beziehungen und Obsessionen baut. Ergebnis war, wie wiederum Schmidt dies berichtet, ein „freischwebendes Stück“, für das die Choreografin – da sie ja mit Nichttänzern zu arbeiten hatte – einen eigenen, mittlerweile berühmt gewordenen Entstehungsprozess entwickelte. Da Bauschs bis dahin übliche Arbeitsmethode des Selbstvorzeigens und Nachempfindens nicht möglich war, entwickelt sie jenes Frage-und-Antwort-Ritual, das man heute mit dem Werden eines Bausch-Stückes in Zusammenhang bringt.

Kresniks „Macbeth“ bringt in einer drastisch übersteigerten, fast immer brutal überreizten Szenenfolge die selbstzerstörerische Gier nach Macht auf die Bühne. Die Kargheit des szenischen (Schlacht-)Raums, in dem schon der Orchestergraben mit Blut und Eingeweiden gefüllt ist, gibt dabei dem Furor des Geschehens noch mehr Gewicht. Durch Anspielungen auf aktuelle Ereignisse wirkt das Werk umso brisanter, sie lassen Kresniks Botschaft umso deutlicher verstehen. Vom eigenen hohen Maß an physischem und psychischem Antrieb ausgehend, werden Kresniks Tänzer bis an die Grenzen ihres Tuns gepuscht. Dies wird durch das grandiose Unterfangen des Linzer Ensembles, das Kresnik-Stück aufzunehmen, überaus deutlich. Das Ensemble kann mit großartigen Interpreten auftrumpfen, die anlassgemäß über sich hinauswachsen. Ist Pavel Povrazník in der Titelrolle vollkommen überzeugend, so bietet Andressa Miyazato als Lady Macbeth eine atemberaubende Studie. Ihre tänzerische Exzellenz, ihre darstellerische Intensität sowie – keineswegs zuletzt – die physische Kraft, mit der sie sich (als erfahrene Kresnik-Interpretin) in die Rolle stürzt, suchen ihresgleichen.

Kresniks „Macbeth“ bringt in einer drastisch übersteigerten, fast immer brutal überreizten Szenenfolge die selbstzerstörerische Gier nach Macht auf die Bühne. Die Kargheit des szenischen (Schlacht-)Raums, in dem schon der Orchestergraben mit Blut und Eingeweiden gefüllt ist, gibt dabei dem Furor des Geschehens noch mehr Gewicht. Durch Anspielungen auf aktuelle Ereignisse wirkt das Werk umso brisanter, sie lassen Kresniks Botschaft umso deutlicher verstehen. Vom eigenen hohen Maß an physischem und psychischem Antrieb ausgehend, werden Kresniks Tänzer bis an die Grenzen ihres Tuns gepuscht. Dies wird durch das grandiose Unterfangen des Linzer Ensembles, das Kresnik-Stück aufzunehmen, überaus deutlich. Das Ensemble kann mit großartigen Interpreten auftrumpfen, die anlassgemäß über sich hinauswachsen. Ist Pavel Povrazník in der Titelrolle vollkommen überzeugend, so bietet Andressa Miyazato als Lady Macbeth eine atemberaubende Studie. Ihre tänzerische Exzellenz, ihre darstellerische Intensität sowie – keineswegs zuletzt – die physische Kraft, mit der sie sich (als erfahrene Kresnik-Interpretin) in die Rolle stürzt, suchen ihresgleichen.

Bauschs Sicht von „Macbeth“ war, Berichten zufolge, ebenfalls außerordentlich. Mit Shakespeares Hilfe sei es der Choreografin gelungen, ihre Themen und Vorstellungen in „eine eigene Bildwelt zu objektivieren“. Von Verrat, Tod und Wahnsinn ausgehend, habe sie bereits typische Bausch-Topoi wie Geschlechterkampf, Kleidertausch, Gegen-die-Wand-Rennen sowie Zurücktauchen in die Kindheit auf die Bühne gebracht. Derart sei „ein surrealer Bilderbogen“ entstanden, „in dem der Betrachter sein eigenes Unterbewusstsein auf bestürzende Weise reflektiert sieht“.

Das Echo eines Namens schallt über die Länder

Das Echo eines Namens schallt über die Länder

Eingebettet in die Ästhetik von Kurt Jooss, scheint Bauschs Start ihrer eigenschöpferischen Tätigkeit ungleich leichter gewesen zu sein als der von Kresnik. Für sie war die Form ebenso vorgegeben wie das Schrittvokabular. Auch hatte Bausch offenbar keine choreografischen Formulierungsschwierigkeiten. Ihre Theatervergangenheit aber war der von Kresnik ganz ähnlich. Ihre erste Tanzsozialisierung erfuhr Bausch nämlich – so wie der in der „Zirkusprinzessin“ im Grazer Opernhaus Salti schlagende Kresnik – durch die Operette. Ab dem sechsten Lebensjahr in der von der Solinger Ballettmeisterin Jutta Hutter geleiteten Ballettschule herangebildet, trat sie in Kinderrollen in den die Städtischen Bühnen von Wuppertal und Solingen mit „Operettenschwung“ erfüllenden Choreografien der Ballettmeisterin Leonore Humburg auf. „Als Liftboy oder ich weiß nicht was, im Harem der Mohr, der fächeln musste, oder ein Zeitungsjunge, irgend so etwas“, erinnert sie sich. (Wobei anzumerken wäre, dass eine von Humburgs „Meisterinnen“ Meta Menz gewesen war, eine enge Mitarbeiterin von Mary Wigman. Gut möglich ist zudem, dass Bausch als Zwölfjährige in der Wuppertal/Solinger Inszenierung von Christoph Willibald Glucks „Orpheus und Eurydike“ durch den Altmeister der deutschen [Tanz-]Regie Hanns Niedecken-Gebhard mitgewirkt hat. Bemerkenswert ist auch, dass Arno Wüstenhöfer, der Bausch 1973 als Tanzleiterin nach Wuppertal holte, schon in den frühen Fünfzigerjahren in ebendiesem Theater als Regisseur tätig gewesen war.)

1955 begann Bauschs Ausbildung an der Folkwangschule unter Jooss. Sie kam also nicht mit einem klassischen Körpergepäck nach Essen, dafür aber mit einem geschärften Blick auf die im Dreispartentheater der Nachkriegszeit gepflegten überaus facettenreichen (Operetten-)Typen. Und es waren Nuancen dieser Typen, die in der Folge strukturierend ihr Tanztheater bestimmten. Was die Dramaturgie und die choreografische Sprache betrifft, so wird die nicht nur von Jooss neu gesehene Tanzmoderne die Basis, auf der sie aufbaut. Ein Studium der amerikanischen Tanzmoderne ändert daran ebenso wenig wie ihr Engagement im Opernballett der Met unter Antony Tudor. Es bedurfte verblüffend weniger Jahre, bis Bausch zu ihrem eigenen Stil gefunden hatte.

Die Zuschauerin erlebt sich selbst

Die Zuschauerin erlebt sich selbst

„Masurca Fogo“, das bei ImPulsTanz 2019 zu sehen war, gehört wohl nicht nur seiner Entstehungszeit wegen (1998) den leichteren Arbeiten Bauschs an. Auch der südliche Ort (Lissabon), an dem das Werk entstanden ist, gibt einen heiteren Grundcharakter vor, unter dessen Oberfläche freilich die Schwermut züngelt. Davon abgesehen präsentiert sich „Masurca Fogo“ ganz so wie die meisten anderen, vielleicht bedeutenderen Bausch-Stücke. Zuweilen szenenüberquellend, in gewohntem Revuecharakter, aus lose aneinandergereihten Episoden zusammengestellt, mit schnellen Szenen- beziehungsweise Kostümwechseln und virtuosem Umgang mit Requisiten, denen auch Symbolcharakter zukommt. Da findet sich auch die mit einbezogene Sprache, die meist keinen Mitteilungscharakter hat, für die Zeichnung einzelner Personen oder Situationen aber umso wichtiger ist, der bekannte Umgang mit Musik teils als Hintergrundfolie, teils – in Transferierung eines Madeleine-Erlebnisses ins Akustische – als Stichwortbringer für vergangene (Kinder-)Welten. Auch in „Masurca Fogo“ ist ewige Frauensehnsucht als atmosphärischer Zustand mitzuerleben. (Gerade in solchen Sequenzen, meist Soli für Tänzerinnen, vermisst man die Tänzerin Bausch am meisten.) Und in „Masurca Fogo“ findet sich auch die immer wiederkehrende Zeichnung der Männer, die sich letztlich doch nur unter sich wohlfühlen. Einmal mehr überrascht die Blitzeseile, in der eine Szene entsteht, wobei es keine Rolle spielt, wie viele an ihr beteiligt sind oder welche Requisiten verwendet werden. Durch winzige Bewegungsindikatoren, Blicke und Körperhaltungen wird die Atmosphäre dieser meist nur schlagerlangen Szenen etabliert. Und ebenso schnell, wie sich die Aktion auftut, ist sie wieder verschwunden. Auch hier wird nicht, wie Kresnik das tut, eine konkrete Geschichte erzählt. Und Bausch arbeitet, wie sie sagt, niemals aus einem „äußerlichen, theoretischen Grund heraus“, ihre Arbeit entstehe aus einer „formalen Offenheit“. Die offene Form werde mit Antworten auf die Fragen gefüllt, vor denen jede Frau, aber auch jeder Mann steht: Was tun wir eigentlich in dieser Welt? Was täte uns gut? Wie begegnen wir einander? Dazu kommt: Wie konkretisiere ich – Pina Bausch – mein Empfinden? Von Beginn ihrer Arbeit sei zwar alles und vor allem sie selbst da, aber noch nichts entwickelt. Die durch die Fragen entstandenen offenen Räume werden durch jene Antworten gestaltet, die Bausch zusammen mit den TänzerInnen erarbeitet.

Bausch kam, die anderen folgten?

Was bleibt, ist, auf die anfangs gestellten Fragen zu antworten, vor allem auf die nach der Relevanz der Choreografien in der heutigen Zeit. Was Béjart betrifft, so ist es sein bleibendes Verdienst, dem männlichen Tänzer eine Stellung neben der Tänzerin erobert zu haben. Sosehr es zu bedauern ist, dass gerade seine frühen Werke sich in kaum einem Spielplan einer Kompanie befinden, so erstaunlich ist es, dass die von ihm betriebenen stilistischen Veränderungen des klassischen Vokabulars sich derart hartnäckig halten. Seine großen Spektakel gehören wohl einer vergangenen Zeit an. Einer vergangenen Zeit gehören wohl auch die Werke von Kresnik und Bausch an. Sieht man heute besonders die von Kresnik eingesetzten aberwitzigen Mittel als übertrieben an, so muss man doch mit ihm übereinstimmen, diese seien so lang angebracht, wie einem der Irrsinn aus den Medien entgegengrinst.

Die ganz ansehnliche Zahl an Schriften über Bausch, deren Autoren aus den verschiedensten Disziplinen kommen und aus diesen heraus das Werk der Choreografin deuten und für ihr Fach sogar die Deutungshoheit in Anspruch nehmen, bezeugen, freilich indirekt, Bauschs wohl wichtigste Gabe: das Vermögen, dem Zuschauer, insbesondere der Zuschauerin, selbst Erlebtes vor Augen zu führen. Von sich selbst als einer in der Entstehungszeit des Stücks agierenden und fühlenden Frau und ihren Befindlichkeiten ausgehend, vermochte sie diese auf eine höhere, allgemein gültige Ebene zu heben. Nicht nur diese Errungenschaft weist Bausch zusammen mit Wigman und Tatjana Gsovsky als herausragende ChoreografInnenpersönlichkeit Deutschlands des 20. Jahrhunderts aus. (Zwischen Wigman und Bausch hätte sich wohl Ruth Berghaus eingereiht, wäre ihr nicht in der DDR „von Amts wegen“ verboten worden, zu choreografieren.) Und während Béjarts Werk vielleicht noch in Frankreich seine Anhänger findet, so zeigt die Linzer „Macbeth“-Wiederbelebung, dass Kresniks Werk, aufgeführt von einem nicht vom Schöpfer selbst aufgebauten Ensemble, überzeitlich gültig ist. Die reflektierte Behutsamkeit des jetzigen Direktoriums des Bausch-Ensembles garantiert einen sorgsamen Umgang mit dem Erbe. Wie sich Bauschs Werk nach ihrem Tod weiterentwickelt, ist jedoch nicht vorhersehbar. Schon jetzt kann festgehalten werden, dass Generationen von Schauspiel- und MusiktheaterregisseurInnen von ihr gelernt haben. Dass dies weniger für nachwachsende Generationen von ChoreografInnen gilt, muss hingenommen werden.

… sollst stets die Stadt meiner Träume sein?

An Wien ging keine der besprochenen Ikonen vorüber. Abgesehen von unregelmäßig stattgefundenen Kompaniegastspielen mit Repertoirestücken – Béjart erstmals 1960 mit seinem Ballet du XXe Siècle in der Wiener Staatsoper, danach bei den Wiener Festwochen, in der Wiener Stadthalle und bei der Tanzbiennale; Bausch erstmals 1977 mit ihrem Wuppertaler Ensemble bei den Festwochen, danach bei der Tanzbiennale; Kresnik mit unterschiedlichen Ensembles seit 1985 bei den Festwochen, der Tanzbiennale und bei ImPulsTanz – haben alle drei auf unterschiedliche Weise vom „Mythos Wien“ inspirierte Werke geschaffen. Béjart 1962 in Brüssel die handlungslose „Suite Viennoise“ zu Kompositionen von Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern, 1982 das ebenfalls in Brüssel uraufgeführte „Wien, Wien, nur du allein“ als „Abgesang auf unsere Zeit“ und im Mozart-Jahr 1991 als Auftragswerk der Stadt Wien „Tod in Wien – W. A. Mozart“, das in der Volksoper Wien vom Béjart Ballet Lausanne getanzt wurde. Kresnik kreierte während seiner mehrjährigen Residenz im Theater an der Wien 1977 für das hauseigene Ballett das symbolbehaftete Tanzdrama „Masada“, für das Burgtheater schuf er in der Ära Peymann 1999 mit „Wiener Blut“ eine „Farce auf die Österreichische Lustigkeit“, und am Beginn der Direktionszeit von Michael Schottenberg stand 2005 „Spiegelgrund“, das nationalsozialistische Vergangenheit aufarbeitete. Und Bausch nannte ihre 1994 im Zuge ihrer Städtestücke in Wien erarbeitete, musikalisch auf Franz Schuberts „Winterreise“ fokussierte Koproduktion mit den Wiener Festwochen „Ein Trauerspiel“. Schließlich sei erwähnt, dass das Wiener Staatsballett 2011 in der Volksoper Béjarts unterhaltsames „Le Concours“ in sein Repertoire übernahm, die beiden Starvehikel „Nomos Alpha“ und „Lieder eines fahrenden Gesellen“ hatten bereits in den Siebzigerjahren Eingang in das Ballettrepertoire der Staatsoper gefunden.

Und die Salzburger Festspiele? Wiewohl dieses Festival den Tanz nur sporadisch pflegt und dann an die letzte Stelle im Gefüge der Künste reiht, fanden sich dort im Laufe der Jahre doch alle drei oben behandelten Ikonen ein. Johann Kresnik ist allerdings der Einzige, der schöpferisch an Eigenproduktionen der Festspiele beteiligt war (1987 Choreografie zu „Moses und Aron“, 2003 Regie von „Peer Gynt“). Béjart war 1986 Regisseur und Choreograf der Mailand-Salzburg-Brüssel-Koproduktion „Le Martyre de Saint Sébastien“, 1962 gastierte sein Ballet du XXe Siècle mit „Les Noces“ und „Le Sacre du printemps“, Bausch trat als Choreografin 1968 beim Gastspiel des Folkwangballetts mit ihrer im Jahr davor entstandenen Debütchoreografie „Fragment“ in Erscheinung; 2005 brachte sie ebenfalls als Gastspiel mit ihrem Tanztheater Wuppertal ihr damals 22 Jahre altes „Nelken“.