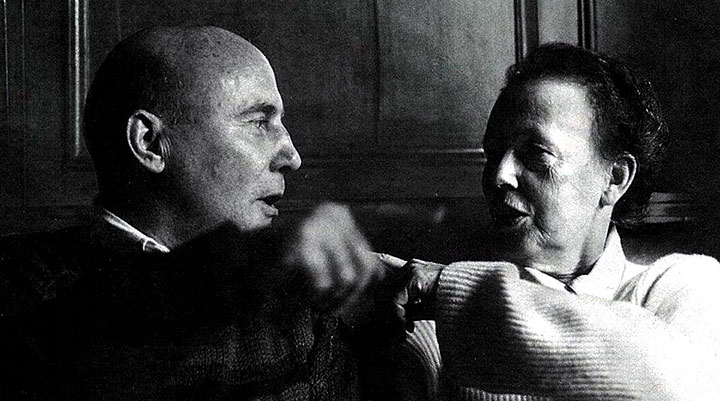

Es bedarf keineswegs der 25. Wiederkehr (25. Januar 2021) ihres Todestages, um der so außergewöhnlichen Frau des Theaters Ruth Berghaus zu gedenken. Als ausgebildete „Tanz-Regisseurin“ – bei Gret Palucca – vereinte sie zwei Künste, Choreografie und Regie. Ihre primäre Domäne war zweifellos die Choreografie, die der gebürtigen Dresdenerin – nach wesentlichen Erfolgen – in der DDR von Staats wegen untersagt wurde. Es war der damalige Leiter des Balletts der Wiener Staatsoper, Gerhard Brunner, der sie 1986 einlud, mit Hans Werner Henzes „Orpheus“ zu „ihrer“ Kunst zurückzukehren.

Es bedarf keineswegs der 25. Wiederkehr (25. Januar 2021) ihres Todestages, um der so außergewöhnlichen Frau des Theaters Ruth Berghaus zu gedenken. Als ausgebildete „Tanz-Regisseurin“ – bei Gret Palucca – vereinte sie zwei Künste, Choreografie und Regie. Ihre primäre Domäne war zweifellos die Choreografie, die der gebürtigen Dresdenerin – nach wesentlichen Erfolgen – in der DDR von Staats wegen untersagt wurde. Es war der damalige Leiter des Balletts der Wiener Staatsoper, Gerhard Brunner, der sie 1986 einlud, mit Hans Werner Henzes „Orpheus“ zu „ihrer“ Kunst zurückzukehren.

Es mutet seltsam an, dass Berghaus᾽ ebenso spektakuläre wie wirklichkeitsnahe Wiener Sicht des griechischen Mythos ohne Folgen blieb. Ein Stück der Choreografin Berghaus lag ganz augenscheinlich außerhalb des Vorstellungsvermögens der für die Tanzszene der Achtzigerjahre Verantwortlichen, und dies, obwohl die immer aufrüttelnde Arbeit der Regisseurin Berghaus im Zentrum des Interesses der deutschen Opern- und Theaterlandschaft stand. Dieser Umstand war wohl auch dem Desinteresse geschuldet, das man der Tanzgeschichte – sogar der eigenen – entgegenbrachte. Man übersah offenbar, dass es mit der 1927 Geborenen eine Persönlichkeit gab, die direkt an die große Tradition der deutschen Tanzmoderne anschloss; man übersah dabei auch, dass sie das Missing Link zwischen zwei herausragenden Künstlern dieser Bewegung ist: Kurt Jooss und Pina Bausch.

In Deutschlands Osten geboren, aufgewachsen und ausgebildet, gehörte die Berghaus zwar als Regisseurin zu den wenigen künstlerisch Tätigen der DDR, die auch im Westen arbeiteten, als Choreografin blieb sie aber in der BRD Angehörige einer „verlorenen Generation“, die noch dazu – so war man überzeugt – an sich dem westlichen Geschmack fernsteht. Spätestens nach ihrer Wiener Arbeit hätte man die falsche Einschätzung erkennen können. Berghaus also für eine Choreografie einzuladen – etwa zu einer Gastarbeit bei Bausch in Wuppertal –, wäre ein nicht nur für die deutsche Tanzlandschaft epochemachendes Unterfangen gewesen. (Lebens-)Zeit dafür hätte es genug gegeben, denn bis zu Berghaus᾽ letzter Arbeit im Herbst 1995 – die erst 68-Jährige starb einige Monate später – entstanden mehr als zwei Dutzend Opernproduktionen, dazu ein halbes Dutzend Schauspielinszenierungen. So blieb es Wien – genauer der Kenntnis, Weitsicht und der Fantasie des Verantwortlichen – vorbehalten, Berghaus eine Tanzbühne zur Verfügung gestellt zu haben.

„Das Gespenst ist die lautlose Welt“

„Das Gespenst ist die lautlose Welt“

„… ich möchte gerne mit Dir eine Arbeit machen“, schreibt Berghaus im September 1985 an die deutsche Tänzerin und Choreografin Arila Siegert und fragt damit an, ob sie nicht als „choreografische Assistenz“ Teil des „Orpheus“-Teams für Wien sein will. Die an der Palucca-Schule in Dresden ausgebildete Siegert, die sowohl an großen (Ballett-)Ensembles tätig war wie auch eine Solokarriere verfolgte, in der sie sich mit dem Erbe des Ausdruckstanzes auseinandersetzte, solle als Mittlerin zwischen den klassischen Wiener TänzerInnen und der Sprache der Berghaus fungieren. Die anderen Beteiligten standen längst fest, es war jene Gemeinschaft, mit der Berghaus immer arbeitete: Kostümbildnerin Marie-Luise Strandt und Ausstatter Hans Dieter Schaal. Siegert sieht nun ihre Arbeit ganz im Sinne von Berghaus, sie erkundet in einem intensiven Arbeitsprozess improvisierend „Schritt-Kombinationen und Bewegungserfindungen“. Und dies geschieht ganz im Sinne von Paluccas „Neuem Künstlerischen Tanz“, den beide Choreografinnen als stilistisches Mittel sehen, mit Ideenmaterial kreativ umzugehen. Siegert schreibt von Wien aus an Palucca: „Du bist sehr oft dabei –, wenn wir nach Lösungen suchen – und berätst uns bei der Arbeit, imaginär …“ Die für die klassischen TänzerInnen ungewohnte Arbeitsweise gelingt, einige wenige Proteste oder Verweigerungen erschüttern Berghaus nicht. Der Premiere wird mit größter Spannung entgegengesehen.

Erwartungsgemäß sieht Berghaus das Libretto von Edward Bond, das der Henze-Musik zugrunde liegt, nur als Ausgangspunkt für Eigenes. Sie verquickt den Orpheus-Mythos, wie dies Alfred Oberzaucher im „Jahrbuch Ballett 1986“ schreibt, mit den Erfahrungen, die „sie als zeitfühliger Mensch erleidet“. Von der bedrohten Zivilisation ausgehend, entwirft die Choreografin, zutiefst pessimistisch, einen „Lebenszyklus, der wie er begonnen, in Chaos endet“. Zu Mottos des Werks werden: „Das erwartete Verderben kommt letztlich doch“ sowie der Ingeborg-Bachmann-Ausspruch „Das Gespenst ist die lautlose Welt“. Diese deprimierende Sicht der Welt wurde durch den gewaltigen Bühnenaufbau von Schaal sofort wahrnehmbar. Die Oberwelt versinkt, die sich auftuende Kluft, die den Styx bildet, schließt sich, der Hades wird zum Lebensraum der heutigen Zivilisation. Bedrohliche Industrielandschaften tun sich auf, alles Leben endet in einer schräg im Raum hängenden gekachelten Zelle.

Gemäß einer Erbin des Ausdruckstanzes ist Berghaus dabei eine großartige Beherrscherin dieses Raums. Dazu Oberzaucher: „Mit großer Meisterschaft platziert sie die Figuren im Raum, führt sie die Gruppen“ und veranschaulicht somit in kühnen Bewegungsbildern ihr Konzept. Was ihre choreografische Sprache betrifft, ist sie keiner spezifischen Technik verpflichtet, ihr Bewegungsduktus ist ebenso eindringlich wie aussagekräftig, dabei werden die Handelnden vollkommen individuell geführt, wobei Berghaus sogar – dies als Zeichen der Übersteigerung – Spitzentanz einsetzt. „Die tote Welt des klassischen Balletts wird durch den Sterbenden Schwan zitiert, der unbemerkt von den Akteuren als Todessymbol durch die Handlung gleitet.“

Gemäß einer Erbin des Ausdruckstanzes ist Berghaus dabei eine großartige Beherrscherin dieses Raums. Dazu Oberzaucher: „Mit großer Meisterschaft platziert sie die Figuren im Raum, führt sie die Gruppen“ und veranschaulicht somit in kühnen Bewegungsbildern ihr Konzept. Was ihre choreografische Sprache betrifft, ist sie keiner spezifischen Technik verpflichtet, ihr Bewegungsduktus ist ebenso eindringlich wie aussagekräftig, dabei werden die Handelnden vollkommen individuell geführt, wobei Berghaus sogar – dies als Zeichen der Übersteigerung – Spitzentanz einsetzt. „Die tote Welt des klassischen Balletts wird durch den Sterbenden Schwan zitiert, der unbemerkt von den Akteuren als Todessymbol durch die Handlung gleitet.“

Das Außerordentliche der Berghaus zeigte sich nicht nur in der Konzeption und Realisation ihres „Orpheus“, sondern auch in dem Vermögen, die in ihrem Bewegungsduktus ganz und gar nicht beheimateten Wiener TänzerInnen zu außerordentlichen Leistungen anzustacheln. Die Eurydike der Marialuise Jaska gehörte wohl zu den eindrucksvollsten Leistungen ihrer außergewöhnlichen Karriere. Bewundernswert auch die Einsatzbereitschaft und Aussagekraft des Orpheus-Darstellers Christian Tichy, der sich üblicherweise in anderen choreografischen Welten bewegte. Ildikó Pongor setzte als Sterbender Schwan stilvoll den gewünschten Kontrapunkt.

Trotz der hier entworfenen herausragenden choreografischen Bewegungsutopien bleibt Wien einmaliges Experiment, und dies obwohl das Stück nicht nur prophetisch in kommende Zeiten verweist, sondern auch – überaus aufschlussreich – jene Welt aufdeckt, in der Berghaus, nicht nur handwerklich, verwurzelt ist: Es ist jene „Ausdrucks- und Raumwelt“, die die Lehrerin der Berghaus, Palucca, als Exponentin vertreten hat. Bedenkt man die Zeitläufte, im Besonderen aber die politische Situation, so wird schnell klar, dass diese von Palucca und ihren MitstreiterInnen in den Zwanziger- und Dreißigerjahren entwickelte Ausdrucks- und Raumwelt sich kaum in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg transferieren ließ. Dass dieser Prozess des Überführens im Westen und Osten unterschiedlich war, ist leicht nachzuvollziehen. Welche Transformierung durchlief also das in der Zwischenkriegszeit Gefundene in der DDR? Wie und was lernte Berghaus und wie begann sie ihre Karriere?

Trotz der hier entworfenen herausragenden choreografischen Bewegungsutopien bleibt Wien einmaliges Experiment, und dies obwohl das Stück nicht nur prophetisch in kommende Zeiten verweist, sondern auch – überaus aufschlussreich – jene Welt aufdeckt, in der Berghaus, nicht nur handwerklich, verwurzelt ist: Es ist jene „Ausdrucks- und Raumwelt“, die die Lehrerin der Berghaus, Palucca, als Exponentin vertreten hat. Bedenkt man die Zeitläufte, im Besonderen aber die politische Situation, so wird schnell klar, dass diese von Palucca und ihren MitstreiterInnen in den Zwanziger- und Dreißigerjahren entwickelte Ausdrucks- und Raumwelt sich kaum in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg transferieren ließ. Dass dieser Prozess des Überführens im Westen und Osten unterschiedlich war, ist leicht nachzuvollziehen. Welche Transformierung durchlief also das in der Zwischenkriegszeit Gefundene in der DDR? Wie und was lernte Berghaus und wie begann sie ihre Karriere?

Auf verschlungenen Pfaden

Das Bestreben, die Tanzszene der DDR in den ersten Jahrzehnten nach 1945 – dem Zeitpunkt des Erscheinens von Berghaus᾽ ersten Arbeiten – zu überschauen, erweist sich aus mehreren Gründen als mühseliges Unterfangen. Abgesehen von dem genrespezifischen Hemmschuh – dem nicht mehr vorhandenen Werk –, ist es in diesem Fall die Schwierigkeit, die keineswegs übereinstimmenden Forderungen der verschiedenen politisch wirksamen Kräfte zu enträtseln. Das bestimmende Kräftefeld ist nämlich – zunächst – ebenso breit wie vielfältig. Es reicht von Utopisten, die von der Errichtung eines sozialistischen Staates träumten – dazu gehört auch Berghaus᾽ späterer Mann Paul Dessau –, über Vorsitzende zahlreicher Gremien bis hin zu dem, was schon bald über allem schwebt: die Forderungen der sowjetischen Besatzungsmacht. Doch die Partei selbst wusste noch nicht, welche Wege nun tatsächlich zu gehen waren. Vieles ergab sich aus ungesicherten Zuständigkeiten. Dazu kam, dass der von der Partei bereits formulierte sprachliche Text oft – je nach (Partei-)Notwendigkeit – vieldeutig interpretierbar war. Dies auch deswegen, weil der Sprachtext ja keinesfalls eins zu eins in Körpertext zu übersetzen war. Beide genannten Gründe kamen auf den Weg, beide hatten schnell praktische Auswirkungen, die die Szene vollends unüberschaubar werden ließen; die Unsicherheit hatte nämlich mehrere Schienen entstehen lassen, die nun in jeweils eigenen Bahnen verliefen. Dazu kam noch: Wie sollte mit der Vergangenheit umgegangen werden?

Hier gilt es so manches Paradoxon zu klären, etwa das des – um nur ein Beispiel herauszugreifen – künstlerischen Kontinuums der nach 1945 in die Berliner, Dresdener und Leipziger Tanzlandschaft involvierten Personen. Denn es gilt festzuhalten: Diejenigen, die das Tanzgeschehen in der Zeit des Nationalsozialismus getragen hatten, waren ohne Zäsur bis in die Fünfzigerjahre und darüber hinaus in leitenden Positionen tätig. Dazu gehörten: Tatjana Gsovsky, Daisy Spies (an der Berliner Staatsoper), Sabine Ress, Ilse Meudtner und Gertrud Steinweg (an der Komischen Oper), Gertrude Baum-Gründig (Dresden), Herbert Freund (Leipzig). Dasselbe gilt übrigens auch für Westdeutschland und Österreich.

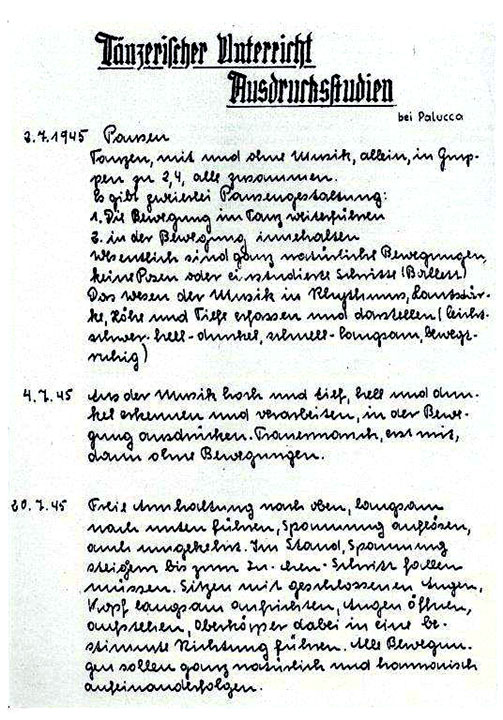

Zu den Weiterwirkenden gehört auch die Berghaus-Lehrerin Palucca, die widersprüchlich und rätselhaft schon aus der Nazilandschaft ragte, mehr noch aus dem tanzkünstlerischen Ambiente der vielgestaltigen Nachkriegszeit. Zwar Vertreterin des Ausdruckstanzes, hatte sie es nach 1945 verstanden, jenen Sonderweg, den sie schon unter den Nationalsozialisten zu behaupten gewusst hatte, erneut weiterzuverfolgen. Obwohl sie zwischen 1933 und 1945 nicht die gewünschte Werkform (ein mehraktiges Ballett) auf die Bühne gebracht hatte, nicht die gewünschten Inhalte (Fabeln mit „heroisch-volkstümlichem“ Inhalt) aufgegriffen, sich nicht der gewünschten Technik (der Balletttechnik) bedient hatte und obwohl sie noch dazu eine sogenannte „Halbjüdin“ war, konnte sie bis zur Theatersperre 1944 auftreten. (Den Unterricht in ihrer Dresdener Schule hatte sie indes 1939 aufgeben müssen.) Diese Sachlage wiederholte sich nach 1945. Obwohl sie wiederum die gewünschte Werkform ignorierte (die mehraktige erzählende Form), die geforderten Inhalte (auch jetzt: Fabeln mit „heroisch-volkstümlichem“ Inhalt) nicht aufgriff, sich auch der gewünschten Technik (auch jetzt: die klassische Balletttechnik) nicht bediente, erlangte sie auf wundersame Weise den Status einer Persönlichkeit, die es in der DDR zu halten galt. Ein die Partei irritierender Rest blieb jedoch vorhanden. Das ständige Misstrauen, das die Verantwortlichen gegen Berghaus hegten, ist auch Folge ihrer künstlerischen Zugehörigkeit zu Palucca.

Zu den Weiterwirkenden gehört auch die Berghaus-Lehrerin Palucca, die widersprüchlich und rätselhaft schon aus der Nazilandschaft ragte, mehr noch aus dem tanzkünstlerischen Ambiente der vielgestaltigen Nachkriegszeit. Zwar Vertreterin des Ausdruckstanzes, hatte sie es nach 1945 verstanden, jenen Sonderweg, den sie schon unter den Nationalsozialisten zu behaupten gewusst hatte, erneut weiterzuverfolgen. Obwohl sie zwischen 1933 und 1945 nicht die gewünschte Werkform (ein mehraktiges Ballett) auf die Bühne gebracht hatte, nicht die gewünschten Inhalte (Fabeln mit „heroisch-volkstümlichem“ Inhalt) aufgegriffen, sich nicht der gewünschten Technik (der Balletttechnik) bedient hatte und obwohl sie noch dazu eine sogenannte „Halbjüdin“ war, konnte sie bis zur Theatersperre 1944 auftreten. (Den Unterricht in ihrer Dresdener Schule hatte sie indes 1939 aufgeben müssen.) Diese Sachlage wiederholte sich nach 1945. Obwohl sie wiederum die gewünschte Werkform ignorierte (die mehraktige erzählende Form), die geforderten Inhalte (auch jetzt: Fabeln mit „heroisch-volkstümlichem“ Inhalt) nicht aufgriff, sich auch der gewünschten Technik (auch jetzt: die klassische Balletttechnik) nicht bediente, erlangte sie auf wundersame Weise den Status einer Persönlichkeit, die es in der DDR zu halten galt. Ein die Partei irritierender Rest blieb jedoch vorhanden. Das ständige Misstrauen, das die Verantwortlichen gegen Berghaus hegten, ist auch Folge ihrer künstlerischen Zugehörigkeit zu Palucca.

„Vom lautlosen Regen“

Berghaus hatte 1950 ihre Studien in der Palucca-Schule in Dresden abgeschlossen und war dann als Meisterschülerin Paluccas sowie des Regisseurs Wolfgang Langhoff bestrebt, als Choreografin Fuß zu fassen. Sie konnte dies nur innerhalb des ihr zugestandenen künstlerischen Umfelds tun und bediente sich dabei jenes ganz und gar musikbezogenen Werkverständnisses, das Palucca ihr vermittelt hatte. Arbeiten für unterschiedliche staatliche Institutionen entstehen, Titel wie „Komposition“ weisen jedoch darauf hin, dass sie sich zunächst – und dies ist eigentlich unerwünscht – mit grundlegenden Fragen eines Körpersystems auseinandersetzte. Es ist daher kaum verwunderlich, dass „Komposition V: warten, tasten, rufen, lauschen, finden“, ein Stück, mit dem Berghaus als Repräsentantin der Palucca-Schule an den 1951 in Berlin stattfindenden „III. Weltfestspielen der Jugend und Studenten für den Frieden“ teilnehmen will, nicht zugelassen wird.

Die Partei ist weder an bloßer Körperarbeit noch an dem Palucca-TänzerInnentyp interessiert, dessen außergewöhnliches Maß an Selbstreflexion nach außen durchaus sichtbar wird. Gewünscht sind vielmehr klassische TänzerInnen, die als Instrument eines Choreografen agieren und mithilfe der Stanislawski-Methode sozialistische Inhalte in mehraktigen Handlungsballetten verkörpern. Palucca ringt um ihre Existenz. Nach einem offiziellen „Viewing“ lehnt die Partei Arbeiten der Schule (auch von Berghaus) ab. Dessau, an dessen Seite Berghaus bereits steht, setzt sich (zusammen mit Walter Felsenstein) klar für Palucca ein. Die Lage verschärft sich, als Dessau zusammen mit Bertolt Brecht gerade in jene so existenzielle Formalismusdebatte verstrickt ist, die sich an der gemeinsamen Oper „Das Verhör des Lukullus“ (in der Neufassung „Die Verurteilung des Lukullus“) entzündet hatte. Für Palucca und den Fortbestand der Schule findet sich endlich ein Kompromiss. Sie wird nach sowjetischem Modell ausrichtet, Palucca darf jedoch ihre stilistische Richtung in einem eigenen Fach bündeln. Sie nannte es „Neuer Künstlerischer Tanz“.

Die Partei ist weder an bloßer Körperarbeit noch an dem Palucca-TänzerInnentyp interessiert, dessen außergewöhnliches Maß an Selbstreflexion nach außen durchaus sichtbar wird. Gewünscht sind vielmehr klassische TänzerInnen, die als Instrument eines Choreografen agieren und mithilfe der Stanislawski-Methode sozialistische Inhalte in mehraktigen Handlungsballetten verkörpern. Palucca ringt um ihre Existenz. Nach einem offiziellen „Viewing“ lehnt die Partei Arbeiten der Schule (auch von Berghaus) ab. Dessau, an dessen Seite Berghaus bereits steht, setzt sich (zusammen mit Walter Felsenstein) klar für Palucca ein. Die Lage verschärft sich, als Dessau zusammen mit Bertolt Brecht gerade in jene so existenzielle Formalismusdebatte verstrickt ist, die sich an der gemeinsamen Oper „Das Verhör des Lukullus“ (in der Neufassung „Die Verurteilung des Lukullus“) entzündet hatte. Für Palucca und den Fortbestand der Schule findet sich endlich ein Kompromiss. Sie wird nach sowjetischem Modell ausrichtet, Palucca darf jedoch ihre stilistische Richtung in einem eigenen Fach bündeln. Sie nannte es „Neuer Künstlerischer Tanz“.

Was nun folgt entbehrt jeder Logik. Während es Lilo Gruber 1957 mit dem für die Staatsoper Berlin kreierten Ballett „Neue Odyssee“ (M: Victor Bruns) gelingt, endlich alle – sowjetischen – an den Bühnentanz gestellten Forderungen zu erfüllen, arbeitet man an der Palucca-Schule trotz eines neu ausgerichteten Unterrichtsangebots, das vor allem den klassischen Tanz forciert, doch mehr mit dem Neuen Künstlerischen Tanz als vorgesehen. Berghaus᾽ 1958 entstandene erste Produktion mit Dessau, die sie zusammen mit Studentinnen der Schule erarbeitet, ist ein Beispiel dafür.

Berghaus, mittlerweile im Erstellen von schriftlichen Plänen und Konzeptpapieren geübt, hat die Partei mit ihrem offiziell geforderten Szenarium für eine neue Arbeit überzeugt. Dieses ist voll dramaturgischer Raffinesse, medienübergreifend, aktuell und brisant. Es trägt die Arbeitstitel „Der lautlose Regen“ und „Zugvögel“. (Co-Autor ist der Dramaturg des Berliner Ensembles, Joachim Tenschert, das einführende Gedicht stammt von dem Dessau-Mitarbeiter Jens Gerlach, es wird von Ekkehard Schall gesprochen. Die Musik ist von Dessau und Reiner Bredemeyer.) Der Inhalt des etwa zwanzigminütigen Tanzstücks ist die durch einen Atombombenabwurf zerstörte Natur sowie der Aufruf, sich dagegen zu erheben. Am Beginn der Werkanlage steht ein Film, der die Explosion einer Atombombe zeigt, das als „Tanzszenen“ ausgewiesene Stück endet mit dem von einem Chor gesungenen Hanns-Eisler-Lied „Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre!“.

Mit einiger Verblüffung ist nun festzustellen, dass das schließlich „Die den Himmel verdunkeln, sind unsere Feinde“ genannte Werk außer in der Aussage der aufgegriffenen Fabel in nichts den Parteiwünschen entspricht. Weder die kurze Werkform noch die mehrgestaltige Dramaturgie, die nicht lineare Erzählweise, weder der choreografische Ansatz, die angewandte Tanztechnik noch der „Ton“ der Musik erfüllen die Parteiforderungen. Und mehr als das: Der Stücktyp an sich ist der gewählten Anzahl der Tänzer wegen kammertanzartig und daher eindeutig dem von der Partei verbotenen Ausdruckstanz zuzuzählen. Der choreografische Ansatz ist chorisch, wobei die Binnenstruktur der als Körperschaft Geführten sich stetig verändert, was wiederum der gewünschten hierarchischen Struktur zuwiderläuft. Was die angewandte Tanztechnik betrifft, so entspricht diese ganz und gar nicht dem Gewünschten, denn sie basiert auf dem Neuen Künstlerischen Tanz Paluccas. Die Tatsache, dass Berghaus eher atmosphärebildend und meditativ verharrend arbeitet, verstellt den Entscheidungsträgern, wie es scheint, den Blick. Und das später so wichtige Ineinandergreifen verschiedener Medien ist 1958 offenbar so neu, dass offiziell über Wert oder Unwert noch nicht entschieden ist.

Mit einiger Verblüffung ist nun festzustellen, dass das schließlich „Die den Himmel verdunkeln, sind unsere Feinde“ genannte Werk außer in der Aussage der aufgegriffenen Fabel in nichts den Parteiwünschen entspricht. Weder die kurze Werkform noch die mehrgestaltige Dramaturgie, die nicht lineare Erzählweise, weder der choreografische Ansatz, die angewandte Tanztechnik noch der „Ton“ der Musik erfüllen die Parteiforderungen. Und mehr als das: Der Stücktyp an sich ist der gewählten Anzahl der Tänzer wegen kammertanzartig und daher eindeutig dem von der Partei verbotenen Ausdruckstanz zuzuzählen. Der choreografische Ansatz ist chorisch, wobei die Binnenstruktur der als Körperschaft Geführten sich stetig verändert, was wiederum der gewünschten hierarchischen Struktur zuwiderläuft. Was die angewandte Tanztechnik betrifft, so entspricht diese ganz und gar nicht dem Gewünschten, denn sie basiert auf dem Neuen Künstlerischen Tanz Paluccas. Die Tatsache, dass Berghaus eher atmosphärebildend und meditativ verharrend arbeitet, verstellt den Entscheidungsträgern, wie es scheint, den Blick. Und das später so wichtige Ineinandergreifen verschiedener Medien ist 1958 offenbar so neu, dass offiziell über Wert oder Unwert noch nicht entschieden ist.

Ein Grund für die offizielle Anerkennung ergab sich vielleicht aus Berghaus᾽ Arbeit mit Studierenden, die noch nicht als professionelle Künstler, sondern (noch) als Laien angesehen werden. Nimmt Berghaus vielleicht – so mochte eine wohlwollende Überlegung der Partei gewesen sein – hier ein Arbeitsmodell vorweg, das wenig später unter dem Begriff „Bitterfelder Weg“ und dem Slogan „Die Kluft zwischen Kunst und Leben schließen“ zum erklärten Ziel der Partei wird? (Dass es sich dabei um keine neue Kunstform, sondern um die der Bewegung des Ausdruckstanzes entnommene, nunmehr einfach fortgeführte „Laienarbeit“ handelt, sei in Erinnerung gerufen.)

Von Deutungshoheiten und Entscheidungsträgern

Von Deutungshoheiten und Entscheidungsträgern

Der außerordentliche Erfolg, den Berghaus mit ihrem ersten großen Tanzstück hatte erzielen können, musste bei ihr doch auch Unbehagen zurücklassen. Zwar war ihr Werk dazu auserkoren worden, in Bitterfelds neuem Kulturpalast vor über tausend Zuschauern gezeigt zu werden, zwar rückte die mit der Silbermedaille der Stadt Dresden ausgezeichnete, damals 31-jährige Choreografin auch in das überregionale Blickfeld (die „Berliner Festtage“ hatten die Produktion eingeladen), die Anerkennung gründete sich aber nicht auf jene Kompositionskomponenten, wodurch die „Tanzszenen“ bestimmt waren. Herausragende Merkmale der Produktion von „Die den Himmel verdunkeln, sind unsere Feinde“ waren: die Vision der Gesamtanlage, das kühne dramaturgische Konzept, das getragen war von visueller Fantasie, Kraft und dramatischer Wucht. Dazu kam die choreografische Sprache, die, im Neuen Künstlerischen Tanz verankert, nun in den Kontext und in den Dienst einer Fabel gestellt, Neues hatte erkennen lassen. Mit diesem Neuen schloss Berghaus aber an Kurt Jooss an, den größten Dramatiker der deutschen Tanzmoderne, gleichzeitig war es ein Vorgeschmack dessen, was ab den späten Siebzigerjahren in Zusammenhang mit Pina Bausch unter dem Begriff „Tanztheater“ weltberühmt wurde. Doch im Osten der Fünfzigerjahre blickte man offensichtlich nicht auf das Stück an sich, sondern diskutierte die aufgegriffene Fabel und ihre (politische) Interpretierbarkeit.

Während also die Entscheidungsträger im Osten diese Nähe zur ehemaligen Tanzmoderne bewusst oder unbewusst ignorierten, wurde diese von einem „westlichen“ Besucher – es war niemand anderer als Kurt Peters – sehr wohl wahrgenommen und wohlwollend vermerkt. Um Berghaus᾽ Nähe zu Palucca wissend, stufte er ihre Arbeit als neu gesehener Ausdruckstanz ein. Zudem wurde aus dem Westen gekommene Tanzpublizist Zeuge des unerklärbaren Phänomens, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Konstellation – Meisterin des Ausdruckstanzes / ebenbürtige Nachfolgerin – am augenfälligsten in einem Staat herausbilden konnte, in dem diese als „klassenfeindlich“ angesehene Tanzform hartnäckig unterdrückt wurde.

So unabsehbar der Erfolg von Berghaus᾽ erstem großen Werk war, so völlig überraschend ist die totale Ablehnung des nächsten mit Dessau erarbeiteten „Tanzessays“ „Hände weg!“. In Dresden 1962 uraufgeführt, wurde es nach zwei Vorstellungen abgesetzt. Und nicht nur das: Berghaus᾽ Karriere als Choreografin galt als beendet! Diese plötzliche seitens der Partei erfolgte Abkehr von dem aufstrebenden Talent ist angesichts des eklatanten Missverhältnisses zwischen dem Bemühen, mit dem Berghaus das Werk in den Parteikanon einzubetten trachtete, und der nicht absehbar gewesenen negativen Reaktion doch bemerkenswert. Das Projektpapier für „Hände weg!“ bezeugt dies. In diesem Papier – eine eigene Textsorte, die etwaigen Einspruch der Partei abzufangen sucht – wird das Stück ideologisch verankert. Die Themen sind nationale Befreiungsbewegung und Kolonialismus. Auf den Algerienkrieg bezogen, wird die Aussage getätigt: „Die Unterdrücker sind auch an der Kette, das kann heißen: Keine Nation ist frei, die eine andere unterdrückt, jedoch mit gleichen Recht: Die Ausbeuterklassen sind wie die Ausgebeuteten an die Maschine gekettet, wenngleich oben drauf.“ (Im Zusammenhang mit dem Themenkreis „Kolonialismus“ sei daran erinnert, dass dieser zum ständigen Sujetreservoir aller „sozialistischen“ Staaten gehörte. Im Westen wurde diese Thematik erst in den letzten Jahren Mode, wobei man Kolonialismus meist in längst vergangenen Zeiten und fernen Ländern sucht und dabei nicht erkennt, dass man sich im Zuge der „Einverleibung“ oder aber auch „Auslöschung“ der (Tanz-)Kultur der DDR nach der Wende selbst kolonialistisch betätigte.)

Entstehung von „Hände weg!“, Anlage, kurze Werkform, Arbeits- und Erzählweise, gewählte choreografische Mittel, angewandte Tanztechnik sind, wie schon erwähnt, ebendieselben wie bei „Die den Himmel verdunkeln, sind unsere Feinde“, dasselbe trifft für den „Ton“ der Musik zu. Berghaus hatte das Stück wieder mit den Studierenden der Palucca-Schule erarbeitet. Doch diesmal reagiert die Partei anders. Das Werk verschwindet, Berghaus wird beschuldigt, so die offizielle Meinung, „Formalismus“ in die Schule einschleusen zu wollen. Dessau schreibt daraufhin in seinem Tagebuch bitter und desillusioniert: „Was richtig, klar und eindeutig ist, nennen die Dilettanten (die non-valeurs) ‚kalt‘ – oder ‚formalistisch‘ (weil ihnen nichts anderes einfällt, weil ihnen überhaupt nichts einfällt – weil sie nichts und nichts richtig gelernt haben!) Und ist nicht gerade das Klare, Unvernebelte das Realistische, das zum Denken Verhelfende! Nein! Sie kennen + propagieren nur das Undurchsichtige, Einlullende, Trübe, Nachgekaute, das Dumme: weil sie selbst undurchsichtig, trüb + dumm sind!“ (Tagebucheintrag 26. Juni 1962, in: Daniela Reinhold (Hg.), „Paul Dessau. ‚Let’s Hope for the Best‘. Briefe und Notizbücher aus den Jahren 1948 bis 1978“, Berlin 2000, S. 84.)

Entstehung von „Hände weg!“, Anlage, kurze Werkform, Arbeits- und Erzählweise, gewählte choreografische Mittel, angewandte Tanztechnik sind, wie schon erwähnt, ebendieselben wie bei „Die den Himmel verdunkeln, sind unsere Feinde“, dasselbe trifft für den „Ton“ der Musik zu. Berghaus hatte das Stück wieder mit den Studierenden der Palucca-Schule erarbeitet. Doch diesmal reagiert die Partei anders. Das Werk verschwindet, Berghaus wird beschuldigt, so die offizielle Meinung, „Formalismus“ in die Schule einschleusen zu wollen. Dessau schreibt daraufhin in seinem Tagebuch bitter und desillusioniert: „Was richtig, klar und eindeutig ist, nennen die Dilettanten (die non-valeurs) ‚kalt‘ – oder ‚formalistisch‘ (weil ihnen nichts anderes einfällt, weil ihnen überhaupt nichts einfällt – weil sie nichts und nichts richtig gelernt haben!) Und ist nicht gerade das Klare, Unvernebelte das Realistische, das zum Denken Verhelfende! Nein! Sie kennen + propagieren nur das Undurchsichtige, Einlullende, Trübe, Nachgekaute, das Dumme: weil sie selbst undurchsichtig, trüb + dumm sind!“ (Tagebucheintrag 26. Juni 1962, in: Daniela Reinhold (Hg.), „Paul Dessau. ‚Let’s Hope for the Best‘. Briefe und Notizbücher aus den Jahren 1948 bis 1978“, Berlin 2000, S. 84.)

Und Achim Freyer, der für die Choreografin Berghaus nicht nur die Ausstattung von „Hände weg!“ schuf, bemerkt zu der Haltung der Partei rückblickend: „Ich, der tanzende Maler – tanzende Malerei; Berghaus, die Tänzerin – ideologisch-dramaturgischer Tanz, ungesehen dann auch verboten, trotz Diskussionen mit den Genossen Offizieren oder deshalb? Wo war Klarheit?“

Berghaus selbst reagiert verzögert, aber umso heftiger. Als sie endlich wieder an einer Produktion teilhaben darf, tut sie das – offiziell als Gestalterin von Sprechstückszenen an den Rand gedrängt – als Choreografin, was wahrscheinlich auf ausdrücklichen Wunsch von Dessau geschehen war, der Musik für die Produktion geschrieben hatte. Die gewünschten Szenen – die Schlachtszenen in William Shakespeares „Coriolan“ (Regie: Manfred Wekwerth und Tenschert, 1964) – werden zu einem derart großartigen choreografischen Furioso, dass sie sich als eigene Nummern in das Gedächtnis der Theatergeschichte der DDR einschreiben. Trotzdem wird Berghaus in der DDR keine choreografische Arbeit mehr für die Bühnentanzszene zugestanden. Darauf antwortet sie auf ihre Weise. Sie gestaltet sowohl ihre Schauspiel- wie Opernregien als durchchoreografierte Körperinszenierungen!

Elementare Ereignisse

Elementare Ereignisse

André Müller nannte die Schlachtszenen „ein grandioses, auf der Bühne noch nicht gesehenes Schauspiel“; Brunner, damals Kritiker, fand, dass hier im Schauspiel ein hoffnungsvolles Zeichen für die Zukunft und Entwicklung des Neuen Tanzes gegeben wurde. Reaktionen Paluccas sind nicht überliefert. Aufschlussreich und durchaus im Zusammenhang mit Palucca beziehungsweise ihrem auf Berghaus überkommenen Erbe zu sehen, sind jedoch jene Notate, die die Choreografin selbst zu den Schlachtszenen festhielt. Diese geben ihr damaliges Musikverständnis preis, das sich mittlerweile – wie sich das auch in ihrer Wiener „Orpheus“-Choreografie offenbarte – von jenem der Palucca entfernt hatte. Geschichten müssen, so Berghaus, sowohl durch die Musik wie die Choreografie, also durch beide, erzählt, dabei jedoch als eigenständige Künste unabhängig voneinander geführt werden. Denn Choreografie habe nicht primär die Aufgabe, Musik zu deuten. Es solle vielmehr kontrapunktisch miteinander umgegangen werden. So könne man etwa unregelmäßige musikalische Rhythmen und regelmäßige choreografische Rhythmen entgegenstellen. „Wollte nun aber die Choreographie die Musik deuten oder würde die Musik die Choreographie begleiten, könnte nur eine Sache erzählt werden, und zwar doppelt.“ Ein solches Vorgehen habe aber die Konsequenz, dass „beide Schwesternkünste“ auf die „eine oder andere Weise um ihr Mitteilungsvermögen gebracht werden.“ In diesem Zusammenhang überrascht dann auch nicht Henzes Kommentar zur Wiener Aufführung. Er habe sich einerseits „auf das Eigenartigste und Schönste“ verstanden gefühlt, anderseits habe ihn „vieles überrascht, das Ganze überrumpelt“.

Was an der Wiener Aufführung sehr wohl an Palucca erinnerte, war das Furioso, das Berghaus zu entfachen wusste. Ein solches hatte einst das Wiener Publikum bei den hiesigen Auftritten der Palucca erlebt. Wiederholt waren hier die deutschen Größen der Tanzmoderne aufgetreten. Palucca hatte dies einige Male getan. Zunächst 1923 im Großen Saal des Konzerthauses noch im Tross von Mary Wigman, dann 1932 im Festsaal der Hofburg erstmals allein. Max Ermers, eine herausragende Persönlichkeit im Kulturleben der Stadt, bezeichnet im „Wiener Tag“ Paluccas Tanz als durchbrechendes „Urphänomen“: „Das ist nicht mehr Sturm, das ist vulkanische Eruption.“ Bei ihren nächsten Wien-Gastspielen 1939, 1940 und 1941 hatte sich das Blatt für Palucca bereits gewendet: Die vom Regime nur Geduldete sah sich gezwungen, mit dem verhältnismäßig kleinen Mozart-Saal des Konzerthauses vorliebzunehmen, und der „Völkische Beobachter“ musste sich weisungsgerecht kurz fassen. Und Ermers hatte mittlerweile Zuflucht in England gefunden.

Viereinhalb Jahrzehnte später schreibt Siegert nach der „Orpheus“-Premiere aus Wien an Palucca: „Wien ist gelaufen. Großer Erfolg. Wichtige Dinge gelernt.“ Die Erfahrungen, die sie mit Berghaus gemacht habe, so fügt sie hinzu, seien „elementar“ gewesen. Dennoch: Die im „Jahrbuch Ballett 1986“ zum Ausdruck gebrachte Hoffnung, die „Orpheus“-Produktion könnte „den Beginn einer neuen Schaffensrichtung der Berghaus markieren“, erfüllte sich bekanntlich nicht. Darüber kann auch Berghaus᾽ Auseinandersetzung mit Charles Ferdinand Ramuz᾽ und Igor Strawinskis „gelesener, gespielter und getanzter“ „L᾽Histoire du soldat“, die Berghaus 1988 beim Musiktreffen in St. Moritz und im Jahr darauf in Wien als Veranstaltung der Wiener Staatsoper im Odeon vorstellte, nicht hinwegtäuschen.

Siegert blieb der Wiener Tanzszene noch einige Jahre verbunden. Zunächst als einfühlsame Interpretin von rekonstruierten Tanzzyklen zweier Größen des Ausdruckstanzes, die um 1930 Paluccas Schule besucht hatten: Marianne Vogelsang und Dore Hoyer. Vogelsangs „Fünf Präludien“ (M: Johann Sebastian Bach) kamen fünf Tage nach der „Orpheus“-Premiere im Rahmen eines Programms des Balletts der Wiener Staatsoper, das auch Rosalia Chladeks auf Jaska übertragene „Jeanne d’Arc“ (M: Erwin Neuber) beinhaltete, in der Augustinerkirche zur Aufführung; Hoyers „Afectos humanos“ (M: Dimitri Wiatowitsch) zeigte Siegert beim Festival „Tanz ᾽90“ in der Secession. (Die Auseinandersetzung mit signifikanten Werken der Tanzmoderne hatte in Wien 1977 mit der Wiederbelebung von Wiesenthal-Tänzen begonnen; etwa zur gleichen Zeit nahmen diese Bestrebungen auch in Deutschland ihren Anfang – im Westen wie im Osten.) Dass Siegert als Absolventin der Palucca-Schule besonderes Engagement für das Bewahren dieses Tanzerbes mitbrachte, ist naheliegend. Dazu Berghaus: Die Tänze „geben einem einen Blick auf die Zeit, und sie geben einen Spiegel, was den Leuten wichtig war und was sie vermochten zu sagen mit den Tänzen: wogegen man sich wehrt, was man will“. Zudem bereichere es, so Berghaus, „von der konsequenten Formung zu lernen“. Zwischen den genannten Auftritten lag 1989 als Uraufführung für das Ballett der Wiener Staatsoper im Odeon Siegerts „Setz die Segel zur Sonne“ (M: Karlheinz Stockhausen). Hierin baute die Choreografin auf dem – mittlerweile freilich schon modifizierten – Fundus ihrer Palucca-Schulung. Dass diese von großer Nachhaltigkeit ist, beweist nicht nur Siegert, sondern eine beeindruckende Reihe von ChoreografInnen, die beginnend in den Sechzigerjahren, die Tanzlandschaft der DDR prägte. Dazu gehören: Hanne Wandtke, Harald Wandtke, Enno Markwart, Dietmar Seyffert, Joachim Ahne, Thomas Hartmann, Birgit Scherzer, Irina Pauls, Stephan Thoss, Mario Schröder, Silvana Schröder …

Siegert blieb der Wiener Tanzszene noch einige Jahre verbunden. Zunächst als einfühlsame Interpretin von rekonstruierten Tanzzyklen zweier Größen des Ausdruckstanzes, die um 1930 Paluccas Schule besucht hatten: Marianne Vogelsang und Dore Hoyer. Vogelsangs „Fünf Präludien“ (M: Johann Sebastian Bach) kamen fünf Tage nach der „Orpheus“-Premiere im Rahmen eines Programms des Balletts der Wiener Staatsoper, das auch Rosalia Chladeks auf Jaska übertragene „Jeanne d’Arc“ (M: Erwin Neuber) beinhaltete, in der Augustinerkirche zur Aufführung; Hoyers „Afectos humanos“ (M: Dimitri Wiatowitsch) zeigte Siegert beim Festival „Tanz ᾽90“ in der Secession. (Die Auseinandersetzung mit signifikanten Werken der Tanzmoderne hatte in Wien 1977 mit der Wiederbelebung von Wiesenthal-Tänzen begonnen; etwa zur gleichen Zeit nahmen diese Bestrebungen auch in Deutschland ihren Anfang – im Westen wie im Osten.) Dass Siegert als Absolventin der Palucca-Schule besonderes Engagement für das Bewahren dieses Tanzerbes mitbrachte, ist naheliegend. Dazu Berghaus: Die Tänze „geben einem einen Blick auf die Zeit, und sie geben einen Spiegel, was den Leuten wichtig war und was sie vermochten zu sagen mit den Tänzen: wogegen man sich wehrt, was man will“. Zudem bereichere es, so Berghaus, „von der konsequenten Formung zu lernen“. Zwischen den genannten Auftritten lag 1989 als Uraufführung für das Ballett der Wiener Staatsoper im Odeon Siegerts „Setz die Segel zur Sonne“ (M: Karlheinz Stockhausen). Hierin baute die Choreografin auf dem – mittlerweile freilich schon modifizierten – Fundus ihrer Palucca-Schulung. Dass diese von großer Nachhaltigkeit ist, beweist nicht nur Siegert, sondern eine beeindruckende Reihe von ChoreografInnen, die beginnend in den Sechzigerjahren, die Tanzlandschaft der DDR prägte. Dazu gehören: Hanne Wandtke, Harald Wandtke, Enno Markwart, Dietmar Seyffert, Joachim Ahne, Thomas Hartmann, Birgit Scherzer, Irina Pauls, Stephan Thoss, Mario Schröder, Silvana Schröder …

Jede Bewegung atmet Denken

Wie schon beklagt, blieb das Wiener „Orpheus“-Ereignis ohne Folgen. Die Opernhäuser im deutschen Sprachraum und deren Tanzverantwortliche waren mit dem Eigenen zufrieden. Berghaus᾽ Schaffen galt wieder ganz der Schauspiel- und Opernregie (etwa bei den Wiener Festwochen 1988 im Theater an der Wien Franz Schuberts „Fierrabras“), wobei ihre durchchoreografierten Körperinszenierungen, wie es scheint, von ihren vielen Bewunderern nicht in vollem Ausmaß gewürdigt wurden. Dies deswegen, weil jede der auf die Bühne gebrachten Bewegungen der Berghaus zwar – und dies für jedermann sichtbar – Denken atmete, dieses allgemein wahrgenommene Denken aber vielen den Blick auf das Wesentliche der Arbeit, eben die Bewegung, verstellte. Dabei wurde nämlich übersehen, dass die gestaltete Bewegung es war, also die Choreografie, die dem Denken den Atem einhauchte und es so in Gang setzte.