In dem Zeitraum von fünfzig Jahren, der seit dem Tod von Igor Strawinski (6. April 1971 in New York) verstrichen ist, intensivierten sich die Beziehungen zwischen dem Komponisten und jenen kulturellen Sphären – Russland, Frankreich, Amerika –, in denen er lebte. Anders verhält es sich mit Mitteleuropa. Zu Lebzeiten an seinen Balletten interessiert, geriet Strawinski hier auch deswegen etwas aus dem Fokus, weil man ein herausragendes Qualitätsmerkmal seiner Musik nicht zu würdigen weiß: die Gabe, einen (TänzerInnen-)Körper in „psychische und physische Aufnahmebereitschaft“ zu versetzen.

In dem Zeitraum von fünfzig Jahren, der seit dem Tod von Igor Strawinski (6. April 1971 in New York) verstrichen ist, intensivierten sich die Beziehungen zwischen dem Komponisten und jenen kulturellen Sphären – Russland, Frankreich, Amerika –, in denen er lebte. Anders verhält es sich mit Mitteleuropa. Zu Lebzeiten an seinen Balletten interessiert, geriet Strawinski hier auch deswegen etwas aus dem Fokus, weil man ein herausragendes Qualitätsmerkmal seiner Musik nicht zu würdigen weiß: die Gabe, einen (TänzerInnen-)Körper in „psychische und physische Aufnahmebereitschaft“ zu versetzen.

Zunächst hatte man – Ausführende ebenso wie Rezipienten aller Arten – durchaus seine Schwierigkeiten mit dem am 18. Juni 1882 bei St. Petersburg geborenen Strawinski. So etwa in Wien, wo es bei dem 1913 erfolgten Gastspiel der Ballets Russes in der Hofoper sogar zu einem Zwischenfall kam. Bei den Proben zu „Petruschka“ weigerte sich das Orchester der Hofoper, die Musik zu spielen. „Unerwarteten Trost“ fand Strawinski erst durch eine beschwichtigend gemeinte Bemerkung des Vorhangziehers, der den Komponisten freundschaftlich auf die Schulter klopfend ansprach: „Seien Sie nicht traurig. Ich bin hier jetzt fünfzig Jahre im Dienst, und was heute geschehen ist, hat sich schon öfter zugetragen. Beim ,Tristanʻ war es genau so.“

Strawinski selbst schreibt über den Vorfall: „Die feindliche Einstellung, die das Orchester bei den ersten Proben gegen die Musik des ,Petruschkaʻ zeigte, kam mir völlig überraschend. In keinem Lande war mir bisher etwas Ähnliches begegnet. Ich gebe zu, daß damals gewisse Teile meiner Musik nicht im ersten Anlauf von einem so konservativen Orchester, wie es das Wiener war, bewältigt werden konnten. Aber einen solchen Widerstand, der bei den Proben bis zu offener Sabotage ging, hatte ich nicht erwartet. Die Orchestermitglieder scheuten sich nicht, ganz laut grobe verächtliche Bemerkungen zu machen; ,schmutzige Musikʻ rief man mir zu, und diese Feindschaft wurde von der ganzen Theaterverwaltung geteilt.“

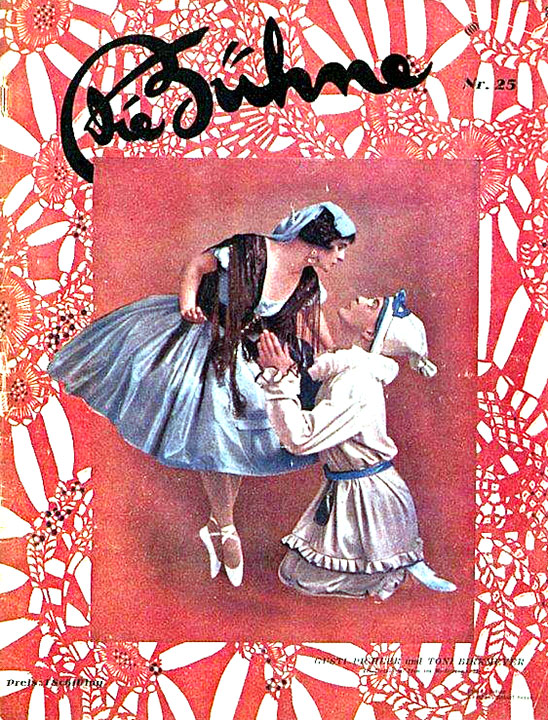

Das erste Strawinski-Ballett, das vom Wiener Staatsopernballett getanzt wurde, war – nicht sonderlich überraschend – „Pulcinella“ (1925), die Realisierung weiterer Ballette von Strawinski wurden Ballettchef Heinrich Kröller durch die damalige Direktion des Hauses verwehrt. Ein besonderes Anliegen wäre ihm gewesen, „Der Feuervogel“, Strawinskis grandiosen Einstieg in die Welt des Balletts, in eigener Choreografie herauszubringen. Und auch „Petruschka“, schon 1923 als Ergänzung zur Uraufführung von Richard Strauss᾽ „Schlagobers“ angedacht, jedoch wieder verworfen, stand weiterhin und letztlich vergeblich auf Kröllers Wunschliste.

Das erste Strawinski-Ballett, das vom Wiener Staatsopernballett getanzt wurde, war – nicht sonderlich überraschend – „Pulcinella“ (1925), die Realisierung weiterer Ballette von Strawinski wurden Ballettchef Heinrich Kröller durch die damalige Direktion des Hauses verwehrt. Ein besonderes Anliegen wäre ihm gewesen, „Der Feuervogel“, Strawinskis grandiosen Einstieg in die Welt des Balletts, in eigener Choreografie herauszubringen. Und auch „Petruschka“, schon 1923 als Ergänzung zur Uraufführung von Richard Strauss᾽ „Schlagobers“ angedacht, jedoch wieder verworfen, stand weiterhin und letztlich vergeblich auf Kröllers Wunschliste.

Staunen macht, dass „Petruschka“ bei einem 1941 erfolgten Gastspiel des Balletts der Römischen Königlichen Oper an der Wiener Staatsoper, das auch der Stärkung der „Berlin-Rom-Achse“ dienen sollte, getanzt wurde. Die Fassung stammte von Aurel von Milloss, der seit 1938 Leiter des Ensembles war. Da Strawinski in diesen Jahren im Deutschen Reich zu den „verbotenen“ Komponisten gehörte, bedurfte es einer Sondergenehmigung, sein Ballett zu geben. Diese wurde von Gauleiter und Reichsstatthalter Baldur von Schirach erteilt. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs tanzte das Staatsopernballett erstmals „Petruschka“. Mit der 1947 erarbeiteten Version von Erika Hanka und fünf weiteren danach entstandenen Einstudierungen eroberte sich das Werk schließlich einen festen Platz am Wiener Spielplan (auf die von Léonide Massine 1958 einstudierte Originalfassung von Michail Fokin folgten Versionen von Milloss 1973, Valery Panov 1981, Renato Zanella 2005 und Eno Peci 2017).

Seit den Fünfzigerjahren finden sich – wenn nicht anders angegeben im Repertoire des Staatsopernballetts – verstärkt Wiener Produktionen von Balletten Strawinskis: Auf vier Einstudierungen brachte es „Der Feuervogel“ (1950 durch Hanka, 1969 durch Janine Charrat für das Volksopernballett, 1983 durch John Neumeier, 2017 durch Andrey Kaydanovskiy); dreimal wurde „Le Sacre du printemps“ herausgebracht (1968 durch Wazlaw Orlikowsky, 1996 durch Zanella, 2017 durch Neumeier); jeweils zweimal „Pulcinella“ (nach Kröller 1925 durch Heinz Spoerli 1990; außerdem Teile der „Pulcinella Suite“ 2017 in András Lukács᾽ „Movements to Stravinsky“), „Orpheus“ (1954 durch Hanka, 1974 durch Milloss), „Renard“ (1959 durch Rosalia Chladek für die Tanzabteilung der Akademie für Musik und darstellende Kunst, 2005 durch Zanella), „Apollon musagète“ (1962 durch Yvonne Georgi, 1967 in George Balanchines Choreografie) und „Les Noces“ (1966 durch Milloss, 1988 in Bronislawa Nijinskas Originalfassung).

Seit den Fünfzigerjahren finden sich – wenn nicht anders angegeben im Repertoire des Staatsopernballetts – verstärkt Wiener Produktionen von Balletten Strawinskis: Auf vier Einstudierungen brachte es „Der Feuervogel“ (1950 durch Hanka, 1969 durch Janine Charrat für das Volksopernballett, 1983 durch John Neumeier, 2017 durch Andrey Kaydanovskiy); dreimal wurde „Le Sacre du printemps“ herausgebracht (1968 durch Wazlaw Orlikowsky, 1996 durch Zanella, 2017 durch Neumeier); jeweils zweimal „Pulcinella“ (nach Kröller 1925 durch Heinz Spoerli 1990; außerdem Teile der „Pulcinella Suite“ 2017 in András Lukács᾽ „Movements to Stravinsky“), „Orpheus“ (1954 durch Hanka, 1974 durch Milloss), „Renard“ (1959 durch Rosalia Chladek für die Tanzabteilung der Akademie für Musik und darstellende Kunst, 2005 durch Zanella), „Apollon musagète“ (1962 durch Yvonne Georgi, 1967 in George Balanchines Choreografie) und „Les Noces“ (1966 durch Milloss, 1988 in Bronislawa Nijinskas Originalfassung).

„Agon“ – das letzte Ballett in Strawinskis Œuvre, sieht man vom Tanzanteil in „The Flood“ ab – stand bisher nur einmal im Wiener Repertoire (1959 an der Staatsoper in einer Choreografie von Georgi). Hingegen erfuhr das stark choreografisch akzentuierte „Die Geschichte vom Soldaten“ ein halbes Dutzend Einstudierungen. Das als „zu lesen, zu spielen und zu tanzen“ ausgewiesene Werk war in Wien erstmals 1926 an der Volksoper zu sehen. Tanzschaffende, die für unterschiedliche Unternehmungen und Spielorte weitere Produktionen dieses Werks betreuten, waren unter anderen Hanka, Chladek, Ruth Berghaus und Zanella. Und auch der ORF zeigte – in den Fünfzigerjahren – Ambitionen, Tanzwerke von Strawinski in Eigenproduktionen vorzustellen: 1957 „Die Geschichte vom Soldaten“, 1959 „Renard“, beides in Realisierungen durch Chladek.

![Dora Brandenburg-Polster: Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze. In: Hans Brandenburg, „Der Moderne Tanz“, Georg Müller, München [1912]. 08 Igor](/images/stories/Tanzgeschichten2021/Strawinski/08_Igor.jpg) Von der psychischen und physischen Aufnahmebereitschaft des Körpers

Von der psychischen und physischen Aufnahmebereitschaft des Körpers

Wien 1913 brachte für Strawinski aber nicht nur Ablehnung. In der ersten Januarwoche – Strawinski war kurz davor in Budapest auf die dort gastierenden Ballets Russes gestoßen und hatte sie dann weiter nach Wien begleitet – erreichte ihn, während er an seinem dritten Ballett, „Le Sacre du printemps“, arbeitete, ein Brief. Absender war der in Hellerau bei Dresden tätige Schweizer Musikpädagoge Émile Jaques-Dalcroze, ein gebürtiger Wiener. Inhalt und Aussage dieses Briefes sind Zeugnis für die genialen, ja visionären Züge des Begründers der sogenannten „Rhythmusbewegung“. Er schreibt: „Ich wähle Ihre Musik, weil sie einen Zustand der Seele und eine nervöse psychische Aufnahmebereitschaft enthüllt, die jeder, der sich mit menschlicher Bewegung befasst, begreifen muß.“ Noch vor der Uraufführung von „Le Sacre du printemps“ also, jener Ballettpartitur, die wohl den berühmtesten Kompositionen der gesamten Musikliteratur zuzurechnen ist, meint er weiter: „Ich schreibe Ihnen, weil Sie die Zukunft in Ihrer Hand haben. Sie sind geboren, Werke zu komponieren, die für den Tanz geeignet sind […]. Sie haben bereits zur Wiedergeburt des Balletts beigetragen, aber es bleibt mehr zu tun!“ Jaques-Dalcroze möchte sich aber keineswegs Strawinski andienen, kritisch schränkt er ein: „Verzeihen Sie, aber Sie selbst sind sich über die Möglichkeiten des Körpers (als des künstlerischen Instruments) nicht im klaren, obwohl Sie […] durch Ihre Musik dem Körper seine volle Ausdrucksfähigkeit zurückzugeben im Stande sein könnten.“ Ihm, Jaques-Dalcroze, gehe es, so erläutert er, um „ausdrucksvolle Körperbewegung“, um „körperliche Kontrolle in allen Nuancen von Zeit und Raum“. Um diese körperliche Kontrolle zu meistern, bedürfe es zweierlei: „Der Musiker muss den menschlichen Körper kennen, und der menschliche Körper muss von Musik erfüllt sein.“ ![Hugo Böttinger: Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze. In: Hans Brandenburg, „Der Moderne Tanz“, Georg Müller, München [1912]. 09 Igor](/images/stories/Tanzgeschichten2021/Strawinski/09_Igor.jpg)

Wie bekannt, kam die direkte Zusammenarbeit mit Strawinski, die Jaques-Dalcroze mit diesem Brief zu initiieren gedachte, nicht zustande. Wazlaw Nijinskis Choreografie zu „Le Sacre du printemps“ jedoch, die zum Teil in Wien entstand, war nicht ohne Einfluss seitens der Methode. Nach einem Besuch in Hellerau hatten die Ballets Russes mit Miriam Ramberg – die spätere Marie Rambert – eine Produktionsassistentin engagiert, die den Tänzern helfen sollte, die Musik körperlich zu bewältigen. Ohne Zweifel waren die Russen schon vor dem Hellerauer Besuch aber mit dem Gedankengut des Musikpädagogen vertraut gewesen, denn die „Rhythmische Gymnastik“, jene Bewegungsart, die den Körper nach einer bestimmten Methode auf Musik gleichsam gesetzmäßig reagieren lässt, hatte schon seit geraumer Zeit in St. Petersburg Fuß gefasst, sie war sogar bis zur Ballettschule des Mariinski-Theaters vorgedrungen. Der ehemalige Direktor des Hauses, Fürst Sergej Wolkonski, hatte sich zum Anwalt der Methode in Russland gemacht. Er sollte bis zu seinem Lebensende Künder von Jaques-Dalcroze bleiben.

Strawinski ging also auf die Avancen von Jaques-Dalcroze nicht ein, sein Verständnis von Körperlichkeit, das eigene wie dasjenige der Ausführenden, die er beim Komponieren eines Ballettes samt des tradierten Regelwerks ohne Zweifel vor Augen hatte, dazu seine Vorstellungen von einem Choreografen als künstlerisch völlig eigenständigen Mittler zwischen seiner Musik und dem Bühnengeschehen, waren doch andere. Wie ausgezeichnet Jaques-Dalcroze jedoch beobachtet hatte, als er in Zusammenhang mit Strawinskis Musik von „nervösen Seelenzuständen“ und einer „psychischen Aufnahmebereitschaft des Körpers“ sprach, die schon sein erstes Ballett verursacht hatten, bestätigt jene Tänzerin, die die Titelrolle im „Feuervogel“ kreierte: Tamara Karsawina.

Strawinski ging also auf die Avancen von Jaques-Dalcroze nicht ein, sein Verständnis von Körperlichkeit, das eigene wie dasjenige der Ausführenden, die er beim Komponieren eines Ballettes samt des tradierten Regelwerks ohne Zweifel vor Augen hatte, dazu seine Vorstellungen von einem Choreografen als künstlerisch völlig eigenständigen Mittler zwischen seiner Musik und dem Bühnengeschehen, waren doch andere. Wie ausgezeichnet Jaques-Dalcroze jedoch beobachtet hatte, als er in Zusammenhang mit Strawinskis Musik von „nervösen Seelenzuständen“ und einer „psychischen Aufnahmebereitschaft des Körpers“ sprach, die schon sein erstes Ballett verursacht hatten, bestätigt jene Tänzerin, die die Titelrolle im „Feuervogel“ kreierte: Tamara Karsawina.

Die Ballerina schreibt über die St. Petersburger Proben 1910: „Wie interessant war es, ihn [Strawinski] am Klavier zu beobachten: sein Körper schien im Rhythmus seiner eigenen Musik zu vibrieren; indem er Staccati mit seinem Kopf punktierte, machte er mir die Grundformen seiner Musik nachdrücklicher und besser klar, als es durch ein Taktschlagen möglich gewesen wäre. Daß Rhythmus in ihm lebte und zeitweilig von seinem ganzen Körper Besitz ergriff, wurde mir offenbar, als ich ihn während der näheren Begegnungen in den nächsten Jahren beobachten konnte. Sobald er von Musik oder überhaupt mit besonderem Nachdruck sprach, illustrierte er seine Meinung durch wiederholte scharf einschneidende Bewegungen von Kopf und Händen – Bewegungen, die, obwohl sie von der eleganten Gestalt eines Weltmannes kamen, immer etwas Ursprünglich-Spontanes an sich hatten.“

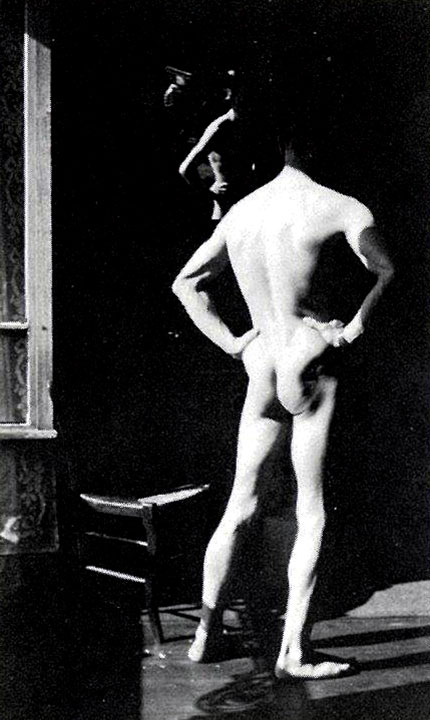

Längst ist das, was folgt, Legende: die bald in ganz Europa als Plattform einer „Moderne“ gefeierten Ballets Russes mit ihren Uraufführungen der ersten Strawinski-Ballette und der Werke, die in den Kriegs- und Nachkriegsjahren folgten. Sie alle sind auch heute trotz höchster Realisierungsanforderungen Grundpfeiler eines internationalen Bewegungstheaters geblieben. Sooft sich seit den Jahren, die in die Russische Revolution fallen, der Blick auf den sich zur Musik bewegenden Tänzerkörper sowie das Körperverständnis auch geändert hatte, eine Konstante war geblieben: Strawinskis lustvolle Beschäftigung mit dem eigenen Körper! Strawinskis Nichte etwa, die Mitte der Zwanzigerjahre im Haushalt der Strawinskis lebte, berichtet nach Hause, man könne sich kaum vorstellen, wie unglaublich körperlich aktiv der Komponist sei; sein Körper könne sich mit dem eines Athleten messen! Als ob er sich selbst für die ihm eigene Fähigkeit bereit halten wollte, den Körper als durchlässiges Instrument zu benutzen, pflegte er ein intensives Training, sein Körper war muskelstrotzend, voll Kraft und Energie und aufnahmebereit.

Längst ist das, was folgt, Legende: die bald in ganz Europa als Plattform einer „Moderne“ gefeierten Ballets Russes mit ihren Uraufführungen der ersten Strawinski-Ballette und der Werke, die in den Kriegs- und Nachkriegsjahren folgten. Sie alle sind auch heute trotz höchster Realisierungsanforderungen Grundpfeiler eines internationalen Bewegungstheaters geblieben. Sooft sich seit den Jahren, die in die Russische Revolution fallen, der Blick auf den sich zur Musik bewegenden Tänzerkörper sowie das Körperverständnis auch geändert hatte, eine Konstante war geblieben: Strawinskis lustvolle Beschäftigung mit dem eigenen Körper! Strawinskis Nichte etwa, die Mitte der Zwanzigerjahre im Haushalt der Strawinskis lebte, berichtet nach Hause, man könne sich kaum vorstellen, wie unglaublich körperlich aktiv der Komponist sei; sein Körper könne sich mit dem eines Athleten messen! Als ob er sich selbst für die ihm eigene Fähigkeit bereit halten wollte, den Körper als durchlässiges Instrument zu benutzen, pflegte er ein intensives Training, sein Körper war muskelstrotzend, voll Kraft und Energie und aufnahmebereit.

Zurückschauen, filtern, vorwärtsschreiten

Die Entscheidungsträger, die letztlich für das Erstellen eines Repertoires des Wiener Staatsopernballetts verantwortlich waren, konnten sich also noch in den Zwanziger- und Dreißigerjahren nicht zur Aufführung von Strawinskis frühen Balletten entschließen. Dies ist in Zusammenhang mit „Le Sacre du printemps“ immerhin verständlich. Allerdings hätte man das Experiment durchaus wagen können, stand doch zuerst mit Nijinska eine herausragende klassische, dann mit Margarete Wallmann eine der mitteleuropäischen Moderne verpflichtete Choreografin zur Verfügung. Die Auseinandersetzung beider mit „Sacre“ wäre überaus interessant gewesen. Dasselbe trifft für Strawinskis weitere Ballettkompositionen zu. Die Fantasie der Spielplangestalter des Wiener Hauses konnte und wollte jedoch den Volten, die der Komponist nun von einem Ballett zum nächsten schlug, nicht folgen.

Zum Beispiel war da Strawinskis Interesse für Tschaikowski, ein Komponist, für den er immer aufnahmebereit gewesen war, für den er nun, zu Beginn der Zwanzigerjahre – im Westen –, einzutreten sich veranlasst fühlte. Längst hatte man – der Komponist und jener Kreis, in dem er sich künstlerisch bewegte – in der Schweiz, in Paris und auch in London eine neue Heimat gefunden. Und in dem Maße, in dem für Strawinski die alte Heimat St. Petersburg geografisch in den Hintergrund trat, schärfte sich der Blick auf Tschaikowski, auf seine Musik, auf seine Ballette und den Kontext, aus dem sie entstanden waren. In diesem Moment – 1921 – „Dornröschen“ auf den Spielplan gesetzt zu haben, kann als Geniestreich Sergej Djagilews, des Gründers und Leiters der Ballets Russes, angesehen werden. (Um an Strawinskis Volten gerade in diesen Jahren zu erinnern, sei erwähnt, dass er 1921 gleichzeitig an seiner endgültigen, überaus rigiden Instrumentation von „Les Noces“ sowie an der Neuorchestrierung einzelner Nummern von „Dornröschen“ arbeitete.) Nicht nur Tschaikowski, auch der Choreograf des 1890 uraufgeführten Klassikers, Marius Petipa, gewann mit einem Mal neue Konturen.

Zum Beispiel war da Strawinskis Interesse für Tschaikowski, ein Komponist, für den er immer aufnahmebereit gewesen war, für den er nun, zu Beginn der Zwanzigerjahre – im Westen –, einzutreten sich veranlasst fühlte. Längst hatte man – der Komponist und jener Kreis, in dem er sich künstlerisch bewegte – in der Schweiz, in Paris und auch in London eine neue Heimat gefunden. Und in dem Maße, in dem für Strawinski die alte Heimat St. Petersburg geografisch in den Hintergrund trat, schärfte sich der Blick auf Tschaikowski, auf seine Musik, auf seine Ballette und den Kontext, aus dem sie entstanden waren. In diesem Moment – 1921 – „Dornröschen“ auf den Spielplan gesetzt zu haben, kann als Geniestreich Sergej Djagilews, des Gründers und Leiters der Ballets Russes, angesehen werden. (Um an Strawinskis Volten gerade in diesen Jahren zu erinnern, sei erwähnt, dass er 1921 gleichzeitig an seiner endgültigen, überaus rigiden Instrumentation von „Les Noces“ sowie an der Neuorchestrierung einzelner Nummern von „Dornröschen“ arbeitete.) Nicht nur Tschaikowski, auch der Choreograf des 1890 uraufgeführten Klassikers, Marius Petipa, gewann mit einem Mal neue Konturen.

Und das weitere künstlerische Geschehen stellt unter Beweis, dass Tschaikowski und die mit ihm verbundene Ballettästhetik bereits in der ersten Phase der Existenz der Ballets Russes zu einer Art von „Körpergedächtnis“ des Ensembles gehört hatte. Denn während man insbesondere in den Kriegsjahren andere Entwürfe von Russland auf die Bühne stellte und diese als eine Äußerung der Moderne gefeiert wurden, hatte man das Russland des 19. Jahrhunderts vollkommen körperlich verinnerlicht, gleichsam unbewusst mit sich getragen. Nun hielt man es für an der Zeit, das in Körper und Geist Bewahrte auf der Bühne zu zeigen. Vielleicht auch um seinen eigenen Standort im Verhältnis zur verlassenen Heimat und zum 19. Jahrhundert zu überprüfen, schreibt Strawinski in einem am 18. Oktober 1921 in der Londoner „Times“ veröffentlichten Brief an Djagilew über Tschaikowski: „This music is quite as Russian as Pushkin’s verse or Glinka’s song. Whilst not specifically cultivating in his art the ,soul of the Russian peasantʻ, Tchaikovsky drew unconsciously from the true, popular sources of our race.“ Dieses „Unbewussten“ eingedenk, setzte Strawinski nun bewusste Schritte, er erklärte sich öffentlich eins mit dem Geist Tschaikowskis.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Wien, aber auch die meisten deutschen Städte, die Pflege der Ballettklassiker im heutigen Sinn nicht kannten, die drei tradierten Tschaikowski-Ballette, „Schwanensee“, „Dornröschen“ und „Nussknacker“, also nicht getanzt wurden. Fragmente dieser Ballette waren in Wien zu Beginn des Jahrhunderts bei russischen Gastspielen gezeigt und da als demodé belächelt worden. Erst im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden sie in den Spielplan des Staatsopernballetts aufgenommen. Teile des „Nussknacker“ hatte Wallmann in ihre „Tschaikowsky-Phantasie“ (1933) integriert.

Wiens „Sacre“-Skandal

Wiens „Sacre“-Skandal

„Krawallszenen in einem philharmonischen Konzert!“ Meldungen solcher Art kamen sogar von Zeitungen aus den Bundesländern. Anlass für diese Ausschreitungen war die Generalprobe des „Philharmonischen“ am 14. Februar 1925. Franz Schalk – er hatte sich noch im Jahr davor Richard Strauss gegenüber vernichtend über Strawinski geäußert – dirigierte „Le Sacre du printemps“. Die Aufführung rief, ganz ähnlich wie in Paris 1913, einen Skandal hervor. Strawinski wird in den Berichten als „expressionistischer Tondichter extremster Art“ bezeichnet, das zu Hörende sei „Begleitmusik“ zu einem Ballett. Durchaus in polemischer Absicht wird das Werk wiederholt als „atonal“ bezeichnet. Der Krawall begann, als im letzten Drittel der Darbietung jemand „Aufhören!“ schrie. Darauf versuchte ein Teil des Publikums den Tumult, der sich daraus ergab, niederzuzischen, was wiederum die Wut der Empörten intensivierte. Andere verließen fluchtartig den Saal. Schalk ließ weiterspielen und beendete das Stück. Danach verwandelte sich der große Saal des Musikvereins in ein „wildgewordenes Irrenhaus“, es kam zu Raufereien von Konzertbesuchern. Ein Resümee der Generalprobe: „Der atonale Lärm im Zuschauerraum bildete zu dem atonalen Lärm im Orchester einen ausgezeichneten Kontrapunkt, wie ihn selbst die modernsten und größten der Atonalisten nicht formloser hätten erfinden können.“ Schalk musste sich immerhin dreimal verbeugen.

Reaktionen solcher Art kamen nicht von ungefähr, manche Zeitungen berichten zum Beispiel von negativen Äußerungen des überaus einflussreichen Rektors der Musikhochschule, Joseph Marx, der kurz vor dem Konzert scharf gegen „atonale Musik“ Stellung genommen hatte. Andere Blätter wiederum beschwichtigten: die Ablehnung habe keine politischen Gründe gehabt. Die Aufführung selbst am Tag darauf verlief dann, von einigen lauten Lachern abgesehen, verhältnismäßig ruhig – allerdings hatte Schalk jene Stelle der Partitur gestrichen, die in der Generalprobe Aufruhr verursachte (volle vierzehn Seiten!). Proteste hatte man in die Foyers verlegt. (Bis es zur ersten szenischen Wiedergabe des Werks in Wien kam – in der Choreografie von Maurice Béjart durch ein Gastspiel des Balletts des 20. Jahrhunderts 1960 in der Staatsoper – sollten dreieinhalb Jahrzehnte vergehen.)

Erstaunlich positiv hingegen verlief ein Jahr nach der konzertanten „Sacre“-Aufführung eine Begegnung zwischen Strawinski selbst, der Wiener Kritik und dem Wiener Publikum. War es dem Staatsopernballett versagt geblieben, „Feuervogel“ und „Petruschka“ zu tanzen, so waren diese Ballette nun (1926) im Großen Konzerthaussaal, dirigiert von Dirk Fock, gespielt vom Wiener Sinfonie-Orchester, immerhin zu hören. Strawinski selbst war der Pianist seines „Konzert für Klavier und Bläser“. Noch davor kam es aber zu einem überaus bemerkenswerten Ereignis. Die Österreich-Sektion der „Internationalen Gesellschaft für Neue Musik“ richtete für Strawinski einen Empfang im Hotel Imperial aus. Die Besucherliste konnte sich sehen lassen. Neben dem Präsidenten Julius Bittner, Schalk und Guido Adler sah man Alban Berg, Anton von Webern und Egon Wellesz. Und die musikalischen Darbietungen konnten sich hören lassen: Ein Schrammelquartett spielte neben einem Josef-Strauß-Walzer den Walzer „An der schönen blauen Donau“, letzteren ließ sich Strawinski, nur von der Ziehharmonikaspielerin ausgeführt, nochmals vorspielen. Auch der Besuch einer „Fledermaus“-Aufführung im Johann-Strauß-Theater war Teil seines Wien-Besuchs.

„Sturm und Bewegung“ rief dann, wie Elsa Bienenfeld erleichtert feststellt, das Konzert im „ausverkauftesten Saal dieses Jahres“ hervor. Ein „donnernder Musikantensieg“ sei dies gewesen! Strawinski sei – Bienenfeld beschreibt den Komponisten selbst als „klein, behend, flink“, seine Musik als „frech, fesselnd, geistreich, sinnlich üppig“ – kein „theoretischer Neuerer“, sondern einfach ein „Musikant“. Der Jubel, den Strawinskis Auftritt fand, wiederholte sich 1930 als er als Interpret seines „Capriccio für Klavier und Orchester“ im Musikvereinssaal zu Gast war. Dazwischen lag 1928 die Uraufführung seiner oratorischen Oper „Oedipus Rex“ in der Wiener Staatsoper. Das Werk wurde respektvoll aufgenommen, hausintern kam es jedoch erneut zu einem Zwischenfall – Mitglieder des Chores boykottierten die Aufführung. Bei einer Produktion von „Oedipus Rex“ in den Fünfzigerjahren stand Strawinski selbst einmal am Pult der Wiener Staatsoper.

„Sturm und Bewegung“ rief dann, wie Elsa Bienenfeld erleichtert feststellt, das Konzert im „ausverkauftesten Saal dieses Jahres“ hervor. Ein „donnernder Musikantensieg“ sei dies gewesen! Strawinski sei – Bienenfeld beschreibt den Komponisten selbst als „klein, behend, flink“, seine Musik als „frech, fesselnd, geistreich, sinnlich üppig“ – kein „theoretischer Neuerer“, sondern einfach ein „Musikant“. Der Jubel, den Strawinskis Auftritt fand, wiederholte sich 1930 als er als Interpret seines „Capriccio für Klavier und Orchester“ im Musikvereinssaal zu Gast war. Dazwischen lag 1928 die Uraufführung seiner oratorischen Oper „Oedipus Rex“ in der Wiener Staatsoper. Das Werk wurde respektvoll aufgenommen, hausintern kam es jedoch erneut zu einem Zwischenfall – Mitglieder des Chores boykottierten die Aufführung. Bei einer Produktion von „Oedipus Rex“ in den Fünfzigerjahren stand Strawinski selbst einmal am Pult der Wiener Staatsoper.

Mit Riesensprüngen in die Zukunft des klassischen Tanzes

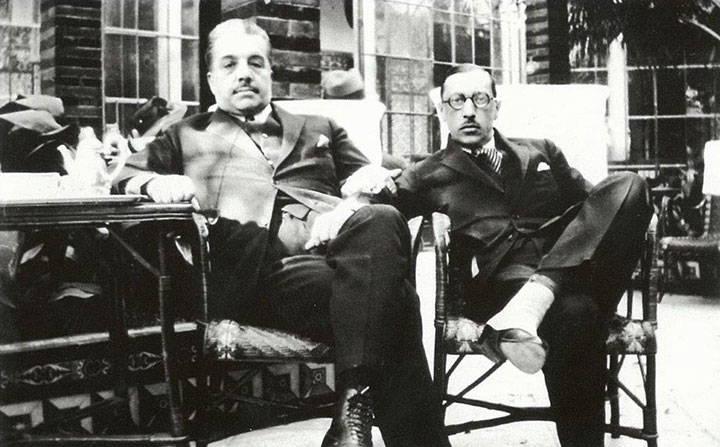

Der Wechsel von Zurückschauen, Filtern und Vorwärtsschreiten war nunmehr wesentliches Element von Strawinskis Komponieren. Dieses Charakteristikum wurde mit einem Mal auch auf der Ballettbühne in Balanchines 1928 in Paris bei den Ballets Russes herausgekommener Choreografie „Apollon musagète“ sichtbar. Mit Balanchine, der auch ausgebildeter Musiker war und der, wie er sich später äußerte, in der „Apollon“-Musik Tschaikowski hörte, war Strawinski ein kongenialer Partner erwachsen. Das gemeinsam erarbeitete Produkt begeisterte wiederum einen Amerikaner: Lincoln Kirstein, der angesichts des Werks die Vision eines amerikanischen Ballettensembles hatte. Später schrieb er darüber an Strawinski: „,Apolloʻ was actually my start in musical education; it was the door through which I passed into the music of the past, and out of which I heard the music of the present and the future.“ Mit dem aus dieser Vision gewachsenen Ensemble, das schließlich den Namen New York City Ballet erhielt, blieb Balanchine zeit seines Lebens als künstlerischer Leiter verbunden.

Kirsteins Satz könnte auch als Charakteristikum für Balanchines Bühnenrealisierung von „Apollon musagète“ gelten, denn die von dem damals erst Vierundzwanzigjährigen erstellte Choreografie kann ebenfalls als Tor angesehen werden, durch das sowohl die Vergangenheit des Balletts, das 19. Jahrhundert, die damalige Gegenwart, die Zwanzigerjahre, darüber hinaus auch die Zukunft, die Weiterentwicklung der Klassik zu sehen sind. Bemerkenswert dabei, dass die drei Dimensionen von Zeit und die darin verankerten Ausprägungen von Tanz weder klar voneinander getrennt noch ihrer Entstehung nach chronologisch eingesetzt werden. Oftmals als Anthologie des Tanzes an sich gesehen, steht in „Apollon musagète“ bereits am Beginn des Balletts der erste von einigen Lehrgängen: Nach ungeformten Torsionen findet der Musenführer allmählich zu einer Körperordnung – zum klassischen Tanz.

Kirsteins Satz könnte auch als Charakteristikum für Balanchines Bühnenrealisierung von „Apollon musagète“ gelten, denn die von dem damals erst Vierundzwanzigjährigen erstellte Choreografie kann ebenfalls als Tor angesehen werden, durch das sowohl die Vergangenheit des Balletts, das 19. Jahrhundert, die damalige Gegenwart, die Zwanzigerjahre, darüber hinaus auch die Zukunft, die Weiterentwicklung der Klassik zu sehen sind. Bemerkenswert dabei, dass die drei Dimensionen von Zeit und die darin verankerten Ausprägungen von Tanz weder klar voneinander getrennt noch ihrer Entstehung nach chronologisch eingesetzt werden. Oftmals als Anthologie des Tanzes an sich gesehen, steht in „Apollon musagète“ bereits am Beginn des Balletts der erste von einigen Lehrgängen: Nach ungeformten Torsionen findet der Musenführer allmählich zu einer Körperordnung – zum klassischen Tanz.

Dieser Werdegang des Protagonisten wird aber keineswegs entlang einer logisch sich aufbauenden Linie gezeigt. Eingebettet in eine sich allerdings als trügerisch erweisende Simplizität, im Wechsel von Rück- und Vorwärtsgehen, von Deformationen und Drive, wird mit jazzigen Riesensprüngen in die Zukunft des klassischen Tanzes gewiesen: Der von der Musik vorangetriebene Körper, der dadurch entstehende Puls der Bewegung, die Kraft und Energie des Schrittmaterials, die wiederholt zum Verzicht des Einsatzes der Mittelachse des Tänzers verleitet, und das dadurch entstandene „off-balance“ lassen die im 19. Jahrhundert wurzelnde Balanchine-Ästhetik entstehen. Balanchines Strawinski-Sprache – und der Choreograf spricht gemäß der herangezogenen Musik eine jeweils andere Sprache – blieb das ganze 20. Jahrhundert über gültig und wurde ihrerseits wiederum zur Basis neuer Konzepte.

In Wien wollte man der Strawinski-Sprache Balanchines zunächst nicht folgen. Erst 1967 wurde seine Version von „Apollon“ getanzt, davor hatte Georgi 1962 ihre Fassung des Balletts herausgebracht. Diese Entscheidung ist aus der Sicht der Zeit heraus umso verständlicher, als die Choreografinnen – Hanka und Georgi –, die sich in Wien an Strawinski heranwagten, im Grunde in der Ästhetik der Tanzmoderne verankert waren, zu der nicht nur die Fähigkeit gehörte, sich körperlich expressiv ausdrücken zu können, sondern auch eine profunde musikalische Ausbildung. Dass beide mit Jaques-Dalcroze und dessen Wirken vertraut waren, sei hinzugefügt. All dies konnte in Hinblick auf die choreografische Gestaltung der Musik Strawinskis nur nützlich sein. Sich anderen Balletten des Komponisten, etwa das von Tschaikowski inspirierte Werk „Le Baiser de la fée“ (1928), dazu „Le Chant du rossignol“ (1920), „Jeu de cartes“ (1937) oder „Scènes de ballet“ (1944) zuzuwenden, hielt man im Haus am Ring offenbar nicht für lohnend.

In Wien wollte man der Strawinski-Sprache Balanchines zunächst nicht folgen. Erst 1967 wurde seine Version von „Apollon“ getanzt, davor hatte Georgi 1962 ihre Fassung des Balletts herausgebracht. Diese Entscheidung ist aus der Sicht der Zeit heraus umso verständlicher, als die Choreografinnen – Hanka und Georgi –, die sich in Wien an Strawinski heranwagten, im Grunde in der Ästhetik der Tanzmoderne verankert waren, zu der nicht nur die Fähigkeit gehörte, sich körperlich expressiv ausdrücken zu können, sondern auch eine profunde musikalische Ausbildung. Dass beide mit Jaques-Dalcroze und dessen Wirken vertraut waren, sei hinzugefügt. All dies konnte in Hinblick auf die choreografische Gestaltung der Musik Strawinskis nur nützlich sein. Sich anderen Balletten des Komponisten, etwa das von Tschaikowski inspirierte Werk „Le Baiser de la fée“ (1928), dazu „Le Chant du rossignol“ (1920), „Jeu de cartes“ (1937) oder „Scènes de ballet“ (1944) zuzuwenden, hielt man im Haus am Ring offenbar nicht für lohnend.

All diese Ballette wurden vom Ensemble des Hauses nie getanzt. (Immerhin waren die beiden zuletzt genannten Ballette in den Sechzigerjahren durch Gastspiele des Stuttgarter Balletts und des Balletts der Deutschen Oper Berlin im Theater an der Wien zu sehen gewesen.) In einer Wallmann-Produktion von „Persephone“, ein Werk, in dem der Komponist mit musiktheatralischen Formen experimentierte, war das Staatsopernballett erst 1955 bei den Salzburger Festspielen involviert. Schnell war man in Wien immerhin in der Annäherung an die beiden „Griechen“-Ballette „Orpheus“ und „Agon“. 1954 kam Hankas „Orpheus“ auf die Bühne, schon 1959, nur etwas mehr als ein Jahr nach seiner Uraufführung, folgte Georgis „Agon“. 1962 – man feierte den 80. Geburtstag des Komponisten – tanzte das Staatsopernballett seinen ersten „All-Strawinski-Abend“, aber erst nach 34 Jahren gab es unter Zanella einen weiteren „Strawinski-Abend“, der nächste folgte 2017 in der Ära Manuel Legris.

Griechischer Wettstreit in New York

Griechischer Wettstreit in New York

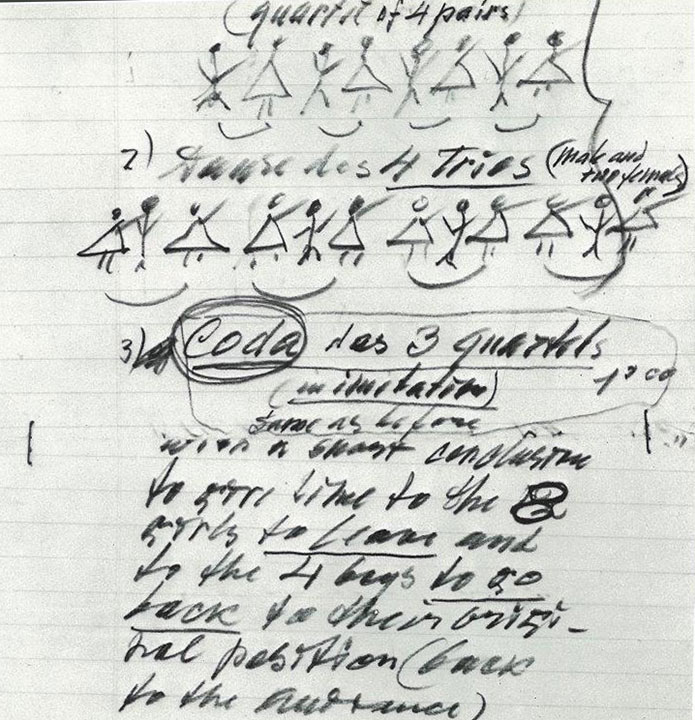

Der erfolgreiche Transfer des Griechen Apollo nach New York ist bekannt, bekannt ist auch, dass sich dazu 1948 ein zweiter Grieche, nämlich Orpheus, gesellte, der ebenfalls in der Choreografie von Balanchine auf die Bühne gebracht wurde. Ab diesem Jahr war Kirstein bestrebt, dieses Duo mit einem dritten vom mythologischen Griechenland inspirierten Werk gleichsam zu einem abendfüllenden Ballett zu weiten. „To me“, so Kirstein, „,Orpheusʻ is the second act of a great lyric-drama.“ Ständig drängt Kirstein Strawinski: „I hope you are thinking about the third act of ,Apollo – Orpheus –ʻ?“ Offensichtlich fand sich keine dritte mythologische Persönlichkeit, die es mit den ersten beiden aufnehmen konnte, schließlich einigte man sich auf die Darstellung eines musischen Wettstreits und nannte das neue Werk „Agon“. 1957 in der Choreografie von Balanchine in New York uraufgeführt, wird es heute als eines der Schlüsselwerke der gesamten Ballettliteratur angesehen. Dazu Balanchine selbst in einer seiner überaus seltenen Äußerungen zu seiner Arbeit: „,Agonʻ … [was] planned by Stravinsky and myself for twelve of our ablest technicians; it has no story except the dancing itself; it is less a struggle or contest than a measured construction in space, demonstrated by moving bodies set to certain patterns or sequence[s] in rhythm and melody.“ (Dass eine der „ablest technicians“ des New York City Ballet, die die Uraufführung von „Agon“ tanzten, die gebürtige Wienerin Ruth Sobotka war, soll nicht unerwähnt bleiben. Die in Wien bei Hedy Pfundmayr ausgebildete Tänzerin war 1938 mit ihrer Familie in die USA geflüchtet.)

Edwin Denbys 1957, also sofort nach der Uraufführung des Balletts, entstandener Essay über „Agon“ ist längst zu einem viel zitierten, dem besprochenen Werk ebenbürtigen Klassiker geworden. Niemals aber wurde bislang Autor und Text mit der Tatsache in Zusammenhang gebracht, dass der Amerikaner Denby „Enkel-Schüler“ jenes Schweizer Pädagogen war, von dem eingangs die Rede war. Der reisende Amerikaner hatte die Methode in den späten Zwanzigerjahren in der Schule Hellerau-Laxenburg, bei Wien, kennengelernt. Nach einer kurzen Tanzkarriere in Deutschland war er in die USA zurückgekehrt und wurde dort der überragende Tanzessayist seiner Zeit. Erinnern wir uns: Anfang 1913 hatte Jaques-Dalcroze gemeint, Strawinski sei sich selbst über die Möglichkeiten des Körpers als eines künstlerischen Instruments (noch) nicht im Klaren. Was für Vorstellungen hatte er vom Verhältnis von Musik und Choreografie? Wusste Strawinski nun, nach der Schaffung einer ganzen Reihe weiterer Ballette, über diese Möglichkeiten des Körpers Bescheid? (Robert Craft berichtet in diesem Zusammenhang, dass Strawinski seit 1941 sein Körpertraining nach der Methode eines ungarischen Lehrers absolvierte. Die „Siposs-Methode“ beinhaltete Handstände, Liegestütze, Gewichtheben und Übungen zur Stärkung der Bauchmuskeln.)

Bei der Lektüre des berühmten Essays wird allerdings klar: „Agon“ in der Realisierung durch Balanchine entsprach ganz und gar nicht jenen Gesetzmäßigkeiten, die Jaques-Dalcroze gefordert hatte, wiewohl bekundet ist, dass der Choreograf der Methode großes Interesse entgegenbrachte, ein Interesse, das bereits durch sein Studium in St. Petersburg geweckt worden sein könnte. Denby also, dessen erster Blick, gemäß seiner Ausbildung, sofort der Beziehung zwischen Musik und Choreografie gilt, stellt fest: „The first move the dancers make is a counteraccent to the score. Phrase by phrase, the dancers make a counterrhythm to the rhythm of the music.“ Hier schon und in der weiteren Analyse des Bühnenwerks wird klar, dass diese Choreografie ein völliges Eigenleben führt, dennoch aber untrennbar mit der Musik verbunden ist. Denbys Schilderung wird beherrscht von Vokabeln der Bewegung. Er beschreibt das herangezogene Bewegungsprinzip: Die gewählte klassische Sprache sei, so Denby, charakterisiert von einer „deformation“ und einem „shift of accentuations“ vom klassischen zum Charaktertanz, er spricht des Weiteren von einem vollkommen unklassischen „drive“ und einem hohen Maß an „attack“. Wesentlichstes Merkmal der Choreografie sei „continuity“ und eine „acuteness of rhythmic risc“. Denby hört in den einleitenden Fanfaren (er nennt sie an anderer Stelle „pushy and go-ahead“) Echos von Autos, die ein paar Blocks weiter hupen, die leiser werden, um sich schließlich zu einem von den Tänzern aufgenommenen „pulse“ zu verdichten. Er spricht von Kanon, Symmetrie und Energie, dazu von Wiederholungen in der Musik, von Phrasen, die aber von den Tänzern rhythmisch jeweils unterschiedlich auf die Bühne gebracht werden. Musikalische Energie werde in weiterer Folge sogar durch Stille und Stillstand kontrapunktiert. Während dieser Stille, so Denby, „the accumulated momentum of the piece leaps forward in one’s imagination“.

Bei der Lektüre des berühmten Essays wird allerdings klar: „Agon“ in der Realisierung durch Balanchine entsprach ganz und gar nicht jenen Gesetzmäßigkeiten, die Jaques-Dalcroze gefordert hatte, wiewohl bekundet ist, dass der Choreograf der Methode großes Interesse entgegenbrachte, ein Interesse, das bereits durch sein Studium in St. Petersburg geweckt worden sein könnte. Denby also, dessen erster Blick, gemäß seiner Ausbildung, sofort der Beziehung zwischen Musik und Choreografie gilt, stellt fest: „The first move the dancers make is a counteraccent to the score. Phrase by phrase, the dancers make a counterrhythm to the rhythm of the music.“ Hier schon und in der weiteren Analyse des Bühnenwerks wird klar, dass diese Choreografie ein völliges Eigenleben führt, dennoch aber untrennbar mit der Musik verbunden ist. Denbys Schilderung wird beherrscht von Vokabeln der Bewegung. Er beschreibt das herangezogene Bewegungsprinzip: Die gewählte klassische Sprache sei, so Denby, charakterisiert von einer „deformation“ und einem „shift of accentuations“ vom klassischen zum Charaktertanz, er spricht des Weiteren von einem vollkommen unklassischen „drive“ und einem hohen Maß an „attack“. Wesentlichstes Merkmal der Choreografie sei „continuity“ und eine „acuteness of rhythmic risc“. Denby hört in den einleitenden Fanfaren (er nennt sie an anderer Stelle „pushy and go-ahead“) Echos von Autos, die ein paar Blocks weiter hupen, die leiser werden, um sich schließlich zu einem von den Tänzern aufgenommenen „pulse“ zu verdichten. Er spricht von Kanon, Symmetrie und Energie, dazu von Wiederholungen in der Musik, von Phrasen, die aber von den Tänzern rhythmisch jeweils unterschiedlich auf die Bühne gebracht werden. Musikalische Energie werde in weiterer Folge sogar durch Stille und Stillstand kontrapunktiert. Während dieser Stille, so Denby, „the accumulated momentum of the piece leaps forward in one’s imagination“.

Das enorme Echo, das Strawinski nun mit seinem letzten Ballett hervorrief, beruhte wohl auch auf der Erfüllung der von Jaques-Dalcroze formulierten Forderung, Bescheid zu wissen um die „Möglichkeiten des Körpers“. Arthur Mitchell, der Tänzer des Pas de deux in „Agon“, scheint dies zu bestätigen: „Mr. Stravinsky had added pulsing syncopations, using the dancer as another instrument.“ Hatte Strawinski also nun, wie Jaques-Dalcroze dies in seinem Brief gefordert hatte, durch seine Musik dem Körper die volle Ausdrucksfähigkeit zurückgegeben? Waren nun „ausdrucksvolle Körperbewegung“ und „körperliche Kontrolle in allen Nuancen von Zeit und Raum“ möglich? Um dies zu meistern, so hatte Jaques-Dalcroze formuliert, müsse der Musiker den menschlichen Körper kennen. Dass dies bei Strawinski der Fall war, sei erneut durch eine Aussage belegt: „I hear and see music. All my senses, and in fact my total physical being, participate in the act of musical creation.“ Und Craft, der Strawinski jahrzehntelang beobachtete, schreibt: „Bei I. S. [Igor Strawinski] werden […] körperliche Gesten oftmals sichtbar, bevor der Verstand aus seinem Versteck hervorkommt. Zweifellos sind deswegen Persönlichkeit und Eigenidentifikation der physischen Gesten in seiner Musik so unmittelbar. Oder um es anders zu sagen, ist bei I. S. ,abstraktes Denkenʻ – zu dem er eine unbegrenzte Fähigkeit hat, wie groß auch seine Verachtung demgegenüber vermeintlich sein mag – niemals losgelöst oder unabhängig vom physischen Empfinden.“ Und an einer anderen Stelle bemerkt Craft: „Unter dem äußerlichen Anschein des Intellektuellen lauert der Athlet, ganz Muskel und Knochen.“

Entsprach also Strawinskis Körperbewusstsein den Vorstellungen von Jaques-Dalcroze, so gab es Ansprüche, die völlig gegen seine Intentionen waren, denn es konnte nicht im Interesse Strawinskis liegen, eine Musik zu kreieren, die sich für die Realisierung einer bestimmten Methode eignete. Die Größe des (Tanz-)Komponisten Strawinski liegt darin, eine durch seinen Körper gefilterte Musik für den Choreografen bereitgestellt zu haben, wobei ihm die Möglichkeit der freien Interpretation ein Anliegen war. Und es war, so die Überzeugung Strawinskis, die Aufgabe des Choreografen, „ausdrucksvolle Körperbewegung“ und „körperliche Kontrolle in allen Nuancen von Zeit und Raum“ hervorzubringen. Strawinskis Musik machte Tänzer und Choreograf „aufnahmebereit“, der Choreograf seinerseits sollte dann mit der Musik als ebenso nötiger wie gleichberechtigter Partner in einen Dialog treten und – und darin liegt nun der wesentliche Unterschied zu Jaques-Dalcroze – die Bühnenrealisierung schließlich ganz und gar eigenständig gestalten. Denn, so Strawinski, „Music and dance should be a true marriage of separate arts “.

Entsprach also Strawinskis Körperbewusstsein den Vorstellungen von Jaques-Dalcroze, so gab es Ansprüche, die völlig gegen seine Intentionen waren, denn es konnte nicht im Interesse Strawinskis liegen, eine Musik zu kreieren, die sich für die Realisierung einer bestimmten Methode eignete. Die Größe des (Tanz-)Komponisten Strawinski liegt darin, eine durch seinen Körper gefilterte Musik für den Choreografen bereitgestellt zu haben, wobei ihm die Möglichkeit der freien Interpretation ein Anliegen war. Und es war, so die Überzeugung Strawinskis, die Aufgabe des Choreografen, „ausdrucksvolle Körperbewegung“ und „körperliche Kontrolle in allen Nuancen von Zeit und Raum“ hervorzubringen. Strawinskis Musik machte Tänzer und Choreograf „aufnahmebereit“, der Choreograf seinerseits sollte dann mit der Musik als ebenso nötiger wie gleichberechtigter Partner in einen Dialog treten und – und darin liegt nun der wesentliche Unterschied zu Jaques-Dalcroze – die Bühnenrealisierung schließlich ganz und gar eigenständig gestalten. Denn, so Strawinski, „Music and dance should be a true marriage of separate arts “.

Und Mitteleuropa?

Der „Agon“-Rezeption in Mitteleuropa nachzugehen – immerhin handelt es sich bei diesem Ballett um ein Schlüsselwerk des Jahrhunderts – erweist sich als überaus aufschlussreich. Dabei nämlich treten die wesentlichen Unterschiede zwischen dem anglo-amerikanischen und dem mitteleuropäischen kulturellen Raum in Bezug auf den klassischen Tanz zutage. Da wäre einmal das völlig andersgeartete Werkverständnis. Während man im anglo-amerikanischen Raum Komponist und Uraufführungschoreografie – zumal im Falle von Strawinski/Balanchine – als Einheit sieht, erachtete man es in Mitteleuropa als Aufgabe, eine eigene choreografische Sicht einer Musik zu erstellen. In diesem Zusammenhang ist es kaum verwunderlich, dass Balanchines „Agon“ in Mitteleuropa kaum Tradition besitzt, das heißt, dass es in keinem Repertoire eines großen Hauses heimisch geworden ist. (In Deutschland waren schon wenige Monate nach der Uraufführung des Balletts drei Versionen lokaler ChoreografInnen – darunter Georgi in Hannover – zu sehen, Einstudierungen der Originalchoreografie tauchten vereinzelt erst ab den Siebzigerjahren in den Spielplänen auf.) In Wien verschwand die Georgi-Fassung nach nur fünf Vorstellungen. In seiner Originalchoreografie war das Werk in Wien, getanzt vom New York City Ballet, 1962 im Theater an der Wien zu sehen. Die Proben dazu fanden in der Staatsoper statt, die Vorstellungen selbst waren für Balanchine gewissermaßen eine „Generalprobe“ zu den unmittelbar danach stattgefundenen Aufführungen des New York City Ballet in der Sowjetunion – ein Besuch Balanchines in seiner russischen Heimat nach fast vierzig im Exil zugebrachten Jahren.

Dieser nur sporadischen „Anwesenheit“ von „Agon“ zum Trotz ist jedoch festzustellen – und dies ist wohl ein Kuriosum der Tanzgeschichte –, dass die Essenz der Choreografie, ihre Motorik, ihre Dynamik, ihr Witz, ihre lässige Spontaneität, ihre Power, nicht zuletzt ihre tiefe Verwurzelung in einer klassischen Ordnung sehr wohl in Mitteleuropa zu sehen ist! Diese Essenz, beziehungsweise deren Weiterentwicklung, stammt aber nicht von Balanchine, sondern von William Forsythe! Und die Antwort auf die nun fällige Frage, warum denn eine choreografische Sprache bei diesem Amerikaner hierorts eingehend rezipiert wurde, bei Balanchine aber nicht, ist in schriftlich Festgehaltenem zu finden. Während Balanchine es entschieden ablehnte, seinen Balletten Schriftliches beizugeben, stellte Forsythe seinen Kompositionsprozessen Texte zur Seite, die Mittel, Verfahrensweisen und Intentionen erklären. Dadurch wurden seine Werke in Mitteleuropa auf jene Ebene gehoben, die man hier – der Tradition gemäß – für die Evaluierung eines Kunstwerks benötigt. Das Gesehene, „bloße“ Bewegung, wird hier nicht als Kunst wahrgenommen. Dazu soll ein Spruch Crafts paraphrasiert werden: Unter dem äußerlichen Anschein der Athleten Strawinski und Balanchine („ganz Muskel und Knochen“) lauert bei beiden der Intellekt.

Dieser nur sporadischen „Anwesenheit“ von „Agon“ zum Trotz ist jedoch festzustellen – und dies ist wohl ein Kuriosum der Tanzgeschichte –, dass die Essenz der Choreografie, ihre Motorik, ihre Dynamik, ihr Witz, ihre lässige Spontaneität, ihre Power, nicht zuletzt ihre tiefe Verwurzelung in einer klassischen Ordnung sehr wohl in Mitteleuropa zu sehen ist! Diese Essenz, beziehungsweise deren Weiterentwicklung, stammt aber nicht von Balanchine, sondern von William Forsythe! Und die Antwort auf die nun fällige Frage, warum denn eine choreografische Sprache bei diesem Amerikaner hierorts eingehend rezipiert wurde, bei Balanchine aber nicht, ist in schriftlich Festgehaltenem zu finden. Während Balanchine es entschieden ablehnte, seinen Balletten Schriftliches beizugeben, stellte Forsythe seinen Kompositionsprozessen Texte zur Seite, die Mittel, Verfahrensweisen und Intentionen erklären. Dadurch wurden seine Werke in Mitteleuropa auf jene Ebene gehoben, die man hier – der Tradition gemäß – für die Evaluierung eines Kunstwerks benötigt. Das Gesehene, „bloße“ Bewegung, wird hier nicht als Kunst wahrgenommen. Dazu soll ein Spruch Crafts paraphrasiert werden: Unter dem äußerlichen Anschein der Athleten Strawinski und Balanchine („ganz Muskel und Knochen“) lauert bei beiden der Intellekt.

Für Mitteleuropa im Allgemeinen und Wien im Besonderen gilt es in Bezug auf „Agon“ einiges zu ergänzen. Zum ersten: Nachdem sich zu Lebzeiten von Strawinski heimische Meister an seinen Ballettkompositionen abgearbeitet hatten, kam man nach seinem Tod auch hier zu der Überzeugung, dass Balanchines Sicht seiner Musik so etwas wie zeitlose Gültigkeit aufweist. (Dass Balanchine niemals „Petruschka“, vor allem aber nicht „Le Sacre du printemps“ auf die Bühne brachte, sollte jedem Choreografen mit „Sacre“-Ambitionen zu denken geben.) Nach dem Tod von Strawinski wandte man sich – zum zweiten – in zunehmendem Maß auch – so wie dies auch Balanchine insbesondere beim New Yorker Strawinsky-Festival von 1972 getan hatte – Strawinskis nicht für die Bühne komponierter Musik zu, ein Trend, der noch bis heute anhält. Auch dabei ging man einen völlig anderen Weg als im anglo-amerikanischen Raum. Während man dort bloßes Bewegungsmaterial, das freilich in Zeit und Ort verankert ist, in Dialog mit der Musik stellt, geht das mitteleuropäische Werkkonzept meist von einem Narrativ aus, das man, in welcher Form auch immer, in Bezug zu der gewählten Musik bringt.

Nachzutragen wäre bezüglich Forsythe die Tatsache, dass er, nachdem Frankfurt auf sein künstlerisches Tun weitgehend verzichtete, Aufnahme in Hellerau fand, wo er das ursprünglich für Jaques-Dalcroze erbaute Festspielhaus erneut als Laboratorium der Moderne für sich nutzte.