![]() Die Überlegung, ein Vertreter der Wiener Tanzmoderne könne irgendetwas mit dem amerikanischen Postmodern Dance zu tun haben, mag auf den ersten Blick absurd erscheinen. Und doch: Geht man nämlich den Spuren von Hans Wiener (aka Hans Renjeff, Jan Veen) nach – von den Wiener Anfängen, den künstlerischen Haltepunkten des modernen Tänzers in Deutschland und Schanghai bis zu seiner neuen Heimat in den USA –, bewegt man sich bereits in die Richtung der geäußerten These. Vergleicht man dann die rahmenbildenden Gegebenheiten – hier das Wien der Zwanzigerjahre, dort das Boston der Fünfziger und das New York der Sechziger –, ist neben persönlichen Naheverhältnissen verblüffend viel Ähnliches vorzufinden.

Die Überlegung, ein Vertreter der Wiener Tanzmoderne könne irgendetwas mit dem amerikanischen Postmodern Dance zu tun haben, mag auf den ersten Blick absurd erscheinen. Und doch: Geht man nämlich den Spuren von Hans Wiener (aka Hans Renjeff, Jan Veen) nach – von den Wiener Anfängen, den künstlerischen Haltepunkten des modernen Tänzers in Deutschland und Schanghai bis zu seiner neuen Heimat in den USA –, bewegt man sich bereits in die Richtung der geäußerten These. Vergleicht man dann die rahmenbildenden Gegebenheiten – hier das Wien der Zwanzigerjahre, dort das Boston der Fünfziger und das New York der Sechziger –, ist neben persönlichen Naheverhältnissen verblüffend viel Ähnliches vorzufinden.

Das Unterfangen, zwei so konträre Zeiten und Räume in Bezug stellen zu wollen, mag also zunächst eher befremden. In Wien ist in den Zwanzigerjahren die Etablierung einer Tanzmoderne jenseits des in der Institution Oper Tradierten in vollem Gange. Unter den solcherart Agierenden ist Hans Wiener (22. Februar 1903 Wien – 8. Juni 1967 Boston, MA). In den USA ist man in den Fünfzigern dabei, gegen den bereits etablierten und blühenden Modern Dance anzukämpfen. Dabei stellt man sich gegen alles, was Amerika seit 1900 auf diesem Gebiet hervorgebracht hat. Es sind dies Methoden, Techniken, kompositorische Strategien, aber auch TänzerInnen, vor allem aber – so gesehene – übermächtige LehrerInnenpersönlichkeiten.

Ein mit insistierender Beharrlichkeit gegen das Vorhandene Ankämpfender ist Robert Ellis Dunn (28. Dezember 1928 Clinton, OK – 5. Juli 1996 New Carrollton, MD). Er hatte Erfahrungen als „tap dancer“ (also gleichsam ein „Perkussion-Tänzer“), widmete sich in der Folge aber ganz dem Musikstudium und ist ein Schüler von John Cage. Nun, Mitte der Fünfzigerjahre, wendet er sich dem Tanz zu. Er tut dies in keiner der mittlerweile berühmten Schulen des Modern Dance (etwa Martha Graham oder Doris Humphrey), er, der Anfänger, beginnt in Boston bei Wiener, einem sich nunmehr „Jan Veen“ nennenden Emigranten also, der es in den USA nicht nur zu einiger Reputation als Tänzer gebracht, sondern auch die Dance Division des Boston Conservatory gegründet hat. Dunn studiert bei ihm von 1955 bis 1958.

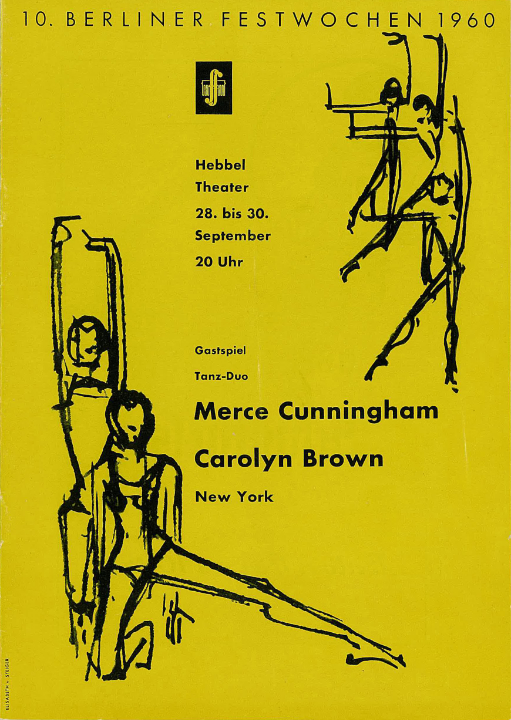

Als 1958 Merce Cunningham – der sich mittlerweile von seinen Wurzeln, insbesondere von Graham, getrennt hatte – ein Gastspiel in Boston gibt, lädt er Dunn ein, ihn am Klavier zu begleiten. Dunn folgt Cunningham nach New York und ist bei ihm, aber auch bei Graham, als Pianist in Klassen, Proben und Aufführungen tätig. 1960 wird er von Cage aufgefordert, im Studio Cunninghams (W 14th Street/6th Avenue) eine dance composition class zu geben. Auf diese folgte eine zweite Klasse, beide sind legendenumwoben, denn aus Dunns SchülerInnen rekrutierten sich jene, die als Gründer des postmodernen Tanzes nicht nur in die amerikanische Tanzgeschichte eingegangen sind. Der Auftrittsort ihres ersten „concert“ 1962 ist die Judson Memorial Church am New Yorker Washington Square S; die Kirche gibt der Bewegung ihren Namen: Judson Dance Theater.

Als 1958 Merce Cunningham – der sich mittlerweile von seinen Wurzeln, insbesondere von Graham, getrennt hatte – ein Gastspiel in Boston gibt, lädt er Dunn ein, ihn am Klavier zu begleiten. Dunn folgt Cunningham nach New York und ist bei ihm, aber auch bei Graham, als Pianist in Klassen, Proben und Aufführungen tätig. 1960 wird er von Cage aufgefordert, im Studio Cunninghams (W 14th Street/6th Avenue) eine dance composition class zu geben. Auf diese folgte eine zweite Klasse, beide sind legendenumwoben, denn aus Dunns SchülerInnen rekrutierten sich jene, die als Gründer des postmodernen Tanzes nicht nur in die amerikanische Tanzgeschichte eingegangen sind. Der Auftrittsort ihres ersten „concert“ 1962 ist die Judson Memorial Church am New Yorker Washington Square S; die Kirche gibt der Bewegung ihren Namen: Judson Dance Theater.

Diese Formation existierte bis 1964, ihr gehörten unter anderen an: Judith Dunn (die damalige Ehefrau und Assistentin von Robert Dunn), Elaine Summers, Valda Setterfield, Yvonne Rainer, David Gordon, Trisha Brown, Steve Paxton, Carolee Schneemann, Lucinda Childs, Deborah Hay. Die Genannten waren aber nicht nur die Protagonisten des Judson Dance Theater, sondern auch die Impulsgeber für die über Jahrzehnte sich dehnende Postmodern-Dance-Bewegung. Sie waren nie ein Ensemble, sondern eine Interessensgemeinschaft. Was sie verband, war der Unterricht von Dunn. Die einzelnen Persönlichkeiten waren also weder eine geschlossene noch eine verschworene Gemeinschaft, was sie vereinte, war eine Oppositionshaltung gegenüber dem Existierenden. Gemeinsames Agieren erklärte sich aus praktischen Gründen, es betraf den Auftrittsort, aber auch etwaige gemeinsame tänzerische Konstellationen. Und einer der Gründe für das frühe Ende des Zusammenwirkens lag in Dunns konsequenter Haltung, Gezeigtes und Gesehenes zwar diskutieren zu wollen, aber nicht zu bewerten. (An Wieners Art anschließend, hatte Dunn den Choreografie-Unterricht nach dem Prinzip gestaltet: „Make a dance, kiddies, and we’ll talk about it“.)

Verschiedene heimische Festivals, Körperschaften, Tanzeinrichtungen und Museen boten die Möglichkeit, die Hervorbringungen der Judson-Dance-Theater-Bewegung selbst zu überprüfen. Eingeladen von Gerhard Brunner, waren Gründungsmitglieder der Bewegung – Trisha Brown und Steve Paxton – bereits zu einem Zeitpunkt in Graz beziehungsweise Wien zu sehen, zu dem sie noch nicht der „niedergelassenen“ Avantgarde angehörten. Elaine Summers machte den Karlsplatz zum Tanzschauplatz. Später kamen Lucinda Childs und Deborah Hay. Childs arbeitete für die Salzburger Festspiele und die Volksoper Wien, schien bei ImPulsTanz-Festivals auf und überließ 2022, also 60 Jahre nach dem Judson-Ursprung, dem Wiener Staatsballett eines ihrer Stücke; Hay zeigte neue Werke im Tanzquartier Wien. Yvonne Rainer war im Kunsthaus Bregenz vertreten. Simone Forti, ebenfalls eine Dunn-Schülerin, trat in Wien in der Modern Art Galerie auf, das Museum der Moderne Salzburg widmete ihr eine Ausstellung. 2021, und dies sei besonders hervorgehoben, präsentierte ImPulsTanz unschätzbare Artefakte quasi aus einem „Museum of Postmodern Art“: Ruth Childs performte drei in der Judson Memorial Church aufgeführte Stücke ihrer Tante Lucinda Childs, „Pastime“ aus Concert #4 (1963), „Carnation“ aus Concert #16 (1964) und „Museum Piece“ (1965).

Verschiedene heimische Festivals, Körperschaften, Tanzeinrichtungen und Museen boten die Möglichkeit, die Hervorbringungen der Judson-Dance-Theater-Bewegung selbst zu überprüfen. Eingeladen von Gerhard Brunner, waren Gründungsmitglieder der Bewegung – Trisha Brown und Steve Paxton – bereits zu einem Zeitpunkt in Graz beziehungsweise Wien zu sehen, zu dem sie noch nicht der „niedergelassenen“ Avantgarde angehörten. Elaine Summers machte den Karlsplatz zum Tanzschauplatz. Später kamen Lucinda Childs und Deborah Hay. Childs arbeitete für die Salzburger Festspiele und die Volksoper Wien, schien bei ImPulsTanz-Festivals auf und überließ 2022, also 60 Jahre nach dem Judson-Ursprung, dem Wiener Staatsballett eines ihrer Stücke; Hay zeigte neue Werke im Tanzquartier Wien. Yvonne Rainer war im Kunsthaus Bregenz vertreten. Simone Forti, ebenfalls eine Dunn-Schülerin, trat in Wien in der Modern Art Galerie auf, das Museum der Moderne Salzburg widmete ihr eine Ausstellung. 2021, und dies sei besonders hervorgehoben, präsentierte ImPulsTanz unschätzbare Artefakte quasi aus einem „Museum of Postmodern Art“: Ruth Childs performte drei in der Judson Memorial Church aufgeführte Stücke ihrer Tante Lucinda Childs, „Pastime“ aus Concert #4 (1963), „Carnation“ aus Concert #16 (1964) und „Museum Piece“ (1965).

Wiener Tanzmoderne der Zwanzigerjahren als Basis für Weiteres?

Zurück zur aufgestellten These: Nunmehr ist zwar die persönliche Nähe und sogar das Lehrer-Schüler-Verhältnis zwischen Wiener und Dunn hergestellt, die Annahme, der damals über 50-jährige Mitteleuropäer Wiener könnte auf den damals 27-jährigen Amerikaner Dunn Einfluss ausgeübt haben, ist noch immer schwer vorstellbar. Was immerhin denkbar wäre, ist, dass Wiener sich gerade beim Unterricht, den er dem in ein neues Fach einsteigenden Dunn gab, intensiv mit seinen eigenen Anfängen in den frühen Zwanzigerjahren auseinandersetzte und dadurch nicht nur seinem Schüler, sondern auch sich selbst eine Verständigungsbrücke baute.

Die ersten eigenen Anliegen Wieners als aufstrebender Tänzer im Wien der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg galten – immer eingebettet in gesellschaftspolitische Belange – Fragen der Körperbildung. Dabei wollte man nicht nur über die Funktionen des Körpers an sich Bescheid wissen, sondern lernen, wie ein Körper ausdrucksfähig zu machen wäre. Diese „Körperbildung“ war im „System“ der amerikanischen Ärztin und Gymnastiklehrerin Bess M. Mensendieck gefunden, das wiederum als „angewandter“ Delsartismus einzustufen ist. Da man davon überzeugt war, dass Musik Teil eines Tanzwerks zu sein habe, galt es, eine Herangehensweise an die Musik und in der Folge eine Interaktion zwischen Tanz und Musik zu entwickeln. Dabei bediente man sich nun der Lehren von Émile Jaques-Dalcroze. Dramaturgisch gesehen ging es um die Logik eines Stückaufbaus. Ein Kontinuum wurde sowohl in der meist noch eingesetzten Narration wie auch in der reinen Bewegungsfolge erwartet. Improvisation wurde als Hilfe für den Entstehungsprozess eines Werks herangezogen. Dabei wurden auch das Zusammenspiel mehrerer Beteiligter wie auch deren Agieren im Raum erprobt.

Die ersten eigenen Anliegen Wieners als aufstrebender Tänzer im Wien der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg galten – immer eingebettet in gesellschaftspolitische Belange – Fragen der Körperbildung. Dabei wollte man nicht nur über die Funktionen des Körpers an sich Bescheid wissen, sondern lernen, wie ein Körper ausdrucksfähig zu machen wäre. Diese „Körperbildung“ war im „System“ der amerikanischen Ärztin und Gymnastiklehrerin Bess M. Mensendieck gefunden, das wiederum als „angewandter“ Delsartismus einzustufen ist. Da man davon überzeugt war, dass Musik Teil eines Tanzwerks zu sein habe, galt es, eine Herangehensweise an die Musik und in der Folge eine Interaktion zwischen Tanz und Musik zu entwickeln. Dabei bediente man sich nun der Lehren von Émile Jaques-Dalcroze. Dramaturgisch gesehen ging es um die Logik eines Stückaufbaus. Ein Kontinuum wurde sowohl in der meist noch eingesetzten Narration wie auch in der reinen Bewegungsfolge erwartet. Improvisation wurde als Hilfe für den Entstehungsprozess eines Werks herangezogen. Dabei wurden auch das Zusammenspiel mehrerer Beteiligter wie auch deren Agieren im Raum erprobt.

Da die Kompositionselemente, die der Cage-Schüler Dunn Mitte der Fünfzigerjahre mit sich brachte, in nuce das beinhalteten, was nur wenig später den Postmodern Dance konstituierte, seien die wichtigsten hier aufgelistet. Sie müssen Wiener mehr als erstaunt haben. Dazu gehört die Abkehr von den bis dahin gültigen Dogmen, was die Beziehung zwischen Choreografie und Musik anbelangt. Man beginnt, mit musikalischer Zeit zu spielen, ironisiert, fragmentiert, arbeitet aber auch mit Zitaten. Weitere Charakteristika sind Grenzüberschreitungen zu den „non-time-arts“ wie Malerei und Plastik. Unter dem Motto „Alles ist möglich“ wird bewusst Diskontinuität, Vieldeutigkeit, Beliebigkeit, Zufälligkeit gepflegt. Beständiges ist nicht gefragt, ebenso Mittelbarkeit, dagegen sind Zufall und Spontaneität angesagt. Das völlige Desinteresse gilt angewandten Techniken oder Körperbildungsmethoden. Traditionsbrüche oder der spielerische Umgang mit Traditionen werden mit voller Absicht begangen, bislang gefeierte Persönlichkeiten, seien es TänzerInnen oder LehrerInnen, werden bewusst ignoriert.

Sind, so muss man nochmals fragen, solche entfernt voneinander liegende Standpunkte miteinander vereinbar? Im Folgenden wird nun behauptet, dass der unterrichtende Wiener – als jüdischer Emigrant, der seinen Namen wechselte, hat er wohl gelernt, flexibel zu sein – in seinen so verschiedenen weit voneinander entfernt liegenden Lebensstationen auch Arbeitsweisen vertrat, die im Kern auch die von Dunn später weitergegebene Ästhetik beinhalteten.

Ausbildung eines Spätberufenen

Ausbildung eines Spätberufenen

Hans Wiener entstammt einem großbürgerlichen Haus. Sein Vater, der aus Pressburg/Bratislava gebürtige Regimentsarzt Dr. Emil Wiener war Besitzer von „Dr. Wiener’s Wasserheilanstalt“ im noblen Bad Ischl; seine Mutter Emma, geborene Geiringer, eine Pianistin, wurde in Wien geboren. Was seine tänzerische Schulung betrifft, so kann von seiner Lehrerin und seinen Partnerinnen auf ihn geschlossen werden. Dabei ist festzuhalten, dass die in Wien auftretenden modernen TänzerInnen ausbildungsmäßig oft völlig unterschiedliche Wurzeln haben. Die Tatsache, dass Wiener schon während seiner Studienzeit als Partner einer der Exponentinnen des Freien Tanzes – Ellinor Tordis (1895–1973) – auftritt, hat er wohl dem Umstand zu verdanken, den ganz wenigen Vertretern seines Geschlechts in der modernen Szene anzugehören, verweist aber auch auf seine tänzerische und darstellerische Kompetenz. Wiener ist aber offenbar nicht nur innerhalb der Freien Szene eng vernetzt, sondern auch mit der klassischen Tänzerschaft vertraut, denn er hat – um die Exzellenz und den Marktwert der Russen im Ballett wissend – seinen Namen russifiziert und nennt sich – vorerst – „Wanja Renjeff“.

In seiner Heimatstadt studiert Wiener zunächst also bei der in Dresden geborenen Ellinor Tordis. Es ist davon auszugehen, dass sie, die sich einen festen Platz in der Wiener Tanzmoderne eroberte, die eigene ungemein divergierende Ausbildung an ihre Wiener SchülerInnen weitergab. Erste einschlägige Erfahrungen hatte sie in der 1906 gegründeten Freien Schulgemeinde Wickersdorf (Thüringen) gemacht, einer in einer kritisch zu sehenden Weltanschauung eingebetteten lebensreformerischen Gemeinschaft, zu deren Charakteristika auch ein „Darstellendes Spiel“ gehörte, das explizit und der Zeit entsprechend auf „Körperbildung“ beruhte. Herausragender Mittelpunkt dieser Gemeinschaft war die landesweit gefeierte Lehrer-Persönlichkeit Martin Luserke. Zu dieser Schulung kamen andere Bewegungskonzepte, denn Tordis studierte weiters in München bei Alexander Sacharoff, dessen Tanz von einer plastischen Bildhaftigkeit geprägt ist, sowie bei Magda Bauer, deren „Münchener Tanz-Drei“ sie angehörte. Hans Brandenburg hebt nicht nur Bauers „Frische, Energie und Spannkraft“ hervor, sondern auch die Gabe, „vielschichtiges Raumleben“ zu erwecken. Tordis studierte auch bei Elsa und Berta Wiesenthal in Wien, deren Stil wiederum als bewusst aus der Musik heraus erlebter girlandenhaft schwingender Fluss einer Jugendstilbewegung eng mit einem Wien-Bild der Jahrhundertwende verbunden ist.

Ihr Wien-Debüt gab Tordis 1921 bei einem Gastspiel des als Solistenensemble agierenden Petz-Kainer-Balletts. Dass Tordis durch dieses Engagement auch mit der Körperbildungsmethode von Mensendieck vertraut wurde – Ellen Petz war eine der führenden Propagiererinnen dieser Lehre –, liegt auf der Hand. (Erst in den letzten Jahren beginnt man Mensendiecks „Körperbildung“ als Basis für die Tanzmoderne entsprechend zu würdigen.) In Wien sesshaft geworden, tanzte Tordis zunächst im Ellen-Tels-Ensemble und vor geladenem Publikum im Atelier der Bildhauerin Teresa Feodorowna Ries. Ihren ersten öffentlichen Wiener Tanzabend gab sie 1922 in der Secession. Unterricht erteilte sie in ihrer „Schule für Rhythmik, Gymnastik und künstlerische Körpererziehung“, wobei sie auf „musikalischer Grundlage“ baute. Die mehrfach den Standort wechselnde Schule hatte 1924 im Turnsaal des 1917 eröffneten „neuen“ Dianabades Quartier bezogen. (In dem davor an gleicher Stelle bestehenden „alten“ Dianabad fand 1867 die Uraufführung des Strauß-Walzers „An der schönen blauen Donau“ statt.)

Ihr Wien-Debüt gab Tordis 1921 bei einem Gastspiel des als Solistenensemble agierenden Petz-Kainer-Balletts. Dass Tordis durch dieses Engagement auch mit der Körperbildungsmethode von Mensendieck vertraut wurde – Ellen Petz war eine der führenden Propagiererinnen dieser Lehre –, liegt auf der Hand. (Erst in den letzten Jahren beginnt man Mensendiecks „Körperbildung“ als Basis für die Tanzmoderne entsprechend zu würdigen.) In Wien sesshaft geworden, tanzte Tordis zunächst im Ellen-Tels-Ensemble und vor geladenem Publikum im Atelier der Bildhauerin Teresa Feodorowna Ries. Ihren ersten öffentlichen Wiener Tanzabend gab sie 1922 in der Secession. Unterricht erteilte sie in ihrer „Schule für Rhythmik, Gymnastik und künstlerische Körpererziehung“, wobei sie auf „musikalischer Grundlage“ baute. Die mehrfach den Standort wechselnde Schule hatte 1924 im Turnsaal des 1917 eröffneten „neuen“ Dianabades Quartier bezogen. (In dem davor an gleicher Stelle bestehenden „alten“ Dianabad fand 1867 die Uraufführung des Strauß-Walzers „An der schönen blauen Donau“ statt.)

Erste Auftritte in Wien

In den kommenden drei Jahren fügt sich Wiener ohne Mühe in die Reihe jener TänzerInnen, die die hiesige moderne Szene immer reicher werden ließen. Auch die Auftrittsformate werden vielfältiger. Häufig finden sich von gleichrangigen TänzerInnenpersönlichkeiten zusammengefügte reine Nummernabende, die als Soli und Duos und, seltener, in größerer Besetzung konzipiert sind. Sie sind fast ausschließlich musikbezogen, wobei sich die Wahl der Musik als überaus anspruchsvoll erweist. Die große Beliebtheit solcher Tanzabende zieht auch zeitgenössische junge Musiker an, die, die Gunst der Stunde nutzend, für den Tanz komponieren. Die Tänzerteams ergeben sich häufig aus Studiosituationen, wobei oft das Lehrer-Schüler-Verhältnis zu einem partnerschaftlichen Zusammenspiel wächst. Das Studio selbst erweist sich als immer wichtiger. Es ist nicht nur Ort der Ausbildung, sondern auch des schöpferischen Prozesses, an dem der begleitende – auch improvisierende – Pianist zum Co-Autor wird. Als Beispiel sei hier Arthur Kleiner genannt, mit dem Wiener durch Tordis in Kontakt kam. Diese Konstellation, selbst interpretierende ChoreografInnen und musikalische BegleiterInnen als gemeinsam Schaffende, wird in der Folge nicht nur zum gültigen Modell für die Entstehung der Werke der Tanzmoderne, sondern bleibt auch Grundlage, auf dem die Postmoderne aufbaut. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die wichtigsten Kompositionsparameter für das Werden der Tanzmoderne ursprünglich von den Musikern kamen, sie also, die Musiker – trotz der vielen impulsgebenden Frauen –, die eigentlichen Väter der Moderne sind. Väter solcher Art sind Jaques-Dalcroze und Louis Horst. Der entscheidende Einfluss auf die weitere Entwicklung der amerikanischen Tanzmoderne kam ebenfalls von Musikern. Es waren dies Cage und für die nächste Generation eben Dunn.

Horst hatte übrigens auch „Wienvergangenheit“. Nachdem er 1925 die zehn Jahre zuvor von Ted Shawn und Ruth St. Denis in Los Angeles gegründete Schule Denishawn verlassen hatte, kam er im Juni dieses Jahres nach Wien, um bei Richard Stöhr an der Akademie für Musik und darstellende Kunst Harmonie- und praktische Musiklehre zu studieren. Horst war aber auch nach Wien gekommen, um eine Wiener moderne Musikszene kennenzulernen, ein Bestreben, das vielleicht auch der Ferien wegen misslang. Überraschend zudem, dass er offenbar keinen Kontakt mit der an der Akademie unterrichtenden Gertrud Bodenwieser hatte. Dies ist umso erstaunlicher, als Bodenwieser in ihrem Unterricht weitgehend auf denselben Grundlagen aufbaute wie Denishawn und daher auch immer ein musikalischer Berater an ihrer Seite war. Auch eine Begegnung mit Franz-Schreker-Schülern, von denen sich einige auf Kompositionen für die Tanzmoderne spezialisiert hatten, kam nicht zustande. Von den in den Sommermonaten in Wien auftretenden Tänzerinnen hatte Lucy Kieselhausen den stärksten Eindruck hinterlassen (in einem ihrer Tänze erinnerte sie Horst an St. Denis). Mitte September verließ Horst Wien, fortan war er vor allem für Martha Graham tätig.

Horst hatte übrigens auch „Wienvergangenheit“. Nachdem er 1925 die zehn Jahre zuvor von Ted Shawn und Ruth St. Denis in Los Angeles gegründete Schule Denishawn verlassen hatte, kam er im Juni dieses Jahres nach Wien, um bei Richard Stöhr an der Akademie für Musik und darstellende Kunst Harmonie- und praktische Musiklehre zu studieren. Horst war aber auch nach Wien gekommen, um eine Wiener moderne Musikszene kennenzulernen, ein Bestreben, das vielleicht auch der Ferien wegen misslang. Überraschend zudem, dass er offenbar keinen Kontakt mit der an der Akademie unterrichtenden Gertrud Bodenwieser hatte. Dies ist umso erstaunlicher, als Bodenwieser in ihrem Unterricht weitgehend auf denselben Grundlagen aufbaute wie Denishawn und daher auch immer ein musikalischer Berater an ihrer Seite war. Auch eine Begegnung mit Franz-Schreker-Schülern, von denen sich einige auf Kompositionen für die Tanzmoderne spezialisiert hatten, kam nicht zustande. Von den in den Sommermonaten in Wien auftretenden Tänzerinnen hatte Lucy Kieselhausen den stärksten Eindruck hinterlassen (in einem ihrer Tänze erinnerte sie Horst an St. Denis). Mitte September verließ Horst Wien, fortan war er vor allem für Martha Graham tätig.

Aber zurück zu Wiener. Auftrittsorte ergeben sich aus Wiener Traditionen. Dazu gehört die Freilichtbühne im Burggarten, dort ist Wiener, als Wanja Renjeff, im Sommer 1923 bei einem Tanzabend von Tordis zu sehen, weitere Mitwirkende sind Edith Eysler (eine von Wieners späteren Partnerinnen) sowie Karla und Ruth Suschitzky. Dazu gehört aber auch das Volksbildungshaus Urania, wo Wiener im Herbst 1923 im Tanzabend von Tordis und Maru Kosjera auftritt. 1924 ist er im Frühjahr, nun als Hans Renjeff, Partner von Tordis in deren „großem“ Abend im Konzerthaus, im Sommer bestreitet er im Burggarten zuerst einen Abend mit Tordis als „Leading Lady“, bei dem Gertie Tenger als Renjeffs neue Partnerin hinzukommt, danach einen Tanzabend unter Mitwirkung von Eysler und Alma Ssergin, der Schwester von Lotte und Rudolf Serkin. An einem Abend der Schule Tordis 1925 in der Urania ist Renjeff als Leiter der Männergruppe beteiligt. (Zu Tordis und Tenger siehe auch Wiener Tanzgeschichte „Das ererbte Körpergepäck des Simon Wachsmuth“, 12. November 2016; zu den Suschitzkys „‚Beim Südtirolerplatz‘. Das Wirken der Suschitzky-Frauen“, I/II, 12./22. Januar 2017.)

Bei den musikbezogenen Tänzen wird oft entweder Atmosphäre und/oder der Charakter des Musikstücks auch mit kleinen Narrativen versehen. Neben einer Hinwendung zu europäischen Volkstänzen, zu historischen, aber auch afrikanischen und asiatischen Tanz- und Musikformen greift man als eigenes Thema immer öfter die bloße musikalische Struktur auf und geht damit den Forderungen von Jaques-Dalcroze nach, dessen Lehren trotz seiner physischen Abwesenheit omnipräsent sind. Als großer Impulsgeber kommt ihm für das Werden der Tanzmoderne eine ebenso große Bedeutung zu wie seinem amerikanischen Kollegen Horst. Dabei gilt es aber festzuhalten, dass Horsts Tun ganz bewusst in Zusammenhang mit Tanz stand, die Körperarbeit des älteren Jaques-Dalcroze aber ursprünglich helfen sollte, praktische Musikausübung zu regulieren.

Andere Werkformate sind Grenzüberschreitungen zum Dramatischen hin. Im Frühjahr 1924 ist Wiener in einem „Tanzdrama“ zu sehen, in dem er auch sein darstellerisches Talent unter Beweis stellen kann. Die auch als Malerin und Grafikerin bekannte „deutsch-russische“ Tänzerin Vala Moro produziert im Konzerthaus das Tanzdrama „Das brennende Mädchen“ zu Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Sechster Symphonie. Die Rolle des Jünglings verkörpert Wiener. Zu den Mitwirkenden zählen auch Andrei Jerschik, die dem Bodenwieser-Kreis angehörenden Erika Hanka, Hilde Holger, Gisa Geert und Sonja Georgiewa sowie der gastierende Fritz Wolf-Ferrari, Sohn des Komponisten Ermanno Wolf-Ferrari. Anfang 1925 – er hatte erfolgreich die erforderliche Prüfung zur Aufnahme in die Artistenorganisation abgelegt – ist Wiener an einer wichtigen Schauspielproduktion beteiligt. Die Rolandbühne bringt mit „Der Dybuk“ eines der Hauptwerke des jüdischen Repertoires heraus. In der grotesken Tanzszene (Musik: Franz Salmhofer) sind neben Wiener Eysler, Geert, Ssergin und Otto Ssonkin zu sehen. Bei Letzterem handelt es sich um den in Wien aufgewachsenen späteren Tanzpädagogen Dr. Otto Aschermann (24. August 1903 Jägerndorf/Krnov – 16. Oktober 1988 Lugano), den man über viele Jahre hinweg an Wieners Seite findet.

Andere Werkformate sind Grenzüberschreitungen zum Dramatischen hin. Im Frühjahr 1924 ist Wiener in einem „Tanzdrama“ zu sehen, in dem er auch sein darstellerisches Talent unter Beweis stellen kann. Die auch als Malerin und Grafikerin bekannte „deutsch-russische“ Tänzerin Vala Moro produziert im Konzerthaus das Tanzdrama „Das brennende Mädchen“ zu Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Sechster Symphonie. Die Rolle des Jünglings verkörpert Wiener. Zu den Mitwirkenden zählen auch Andrei Jerschik, die dem Bodenwieser-Kreis angehörenden Erika Hanka, Hilde Holger, Gisa Geert und Sonja Georgiewa sowie der gastierende Fritz Wolf-Ferrari, Sohn des Komponisten Ermanno Wolf-Ferrari. Anfang 1925 – er hatte erfolgreich die erforderliche Prüfung zur Aufnahme in die Artistenorganisation abgelegt – ist Wiener an einer wichtigen Schauspielproduktion beteiligt. Die Rolandbühne bringt mit „Der Dybuk“ eines der Hauptwerke des jüdischen Repertoires heraus. In der grotesken Tanzszene (Musik: Franz Salmhofer) sind neben Wiener Eysler, Geert, Ssergin und Otto Ssonkin zu sehen. Bei Letzterem handelt es sich um den in Wien aufgewachsenen späteren Tanzpädagogen Dr. Otto Aschermann (24. August 1903 Jägerndorf/Krnov – 16. Oktober 1988 Lugano), den man über viele Jahre hinweg an Wieners Seite findet.

Vielschichtig sind in diesen frühen Zwanzigerjahren nicht nur die Tänzerschaft und ihr (immer selbst choreografiertes) Angebot, sondern auch Äußerungen, die sich kritische Betrachter von dem Gesehenen bilden. Extreme Beispiele seien aus der Fülle der in der Regel fachkundigen Rezensionen herausgenommen. In der in Leipzig erscheinenden ehrwürdigen „Neuen Zeitschrift für Musik“ (Januar 1924, 91. Jg., Heft 4) äußerte der heute noch hochangesehene L. W. Rochowanski eine an Wiener festgemachte Bemerkung: „Eine Bankbeamtenfrisur, eine stolz erhobene Hausse-Börsennase auf einem steifen Hals fallen vielleicht in einer Bar von heute nicht auf, aber in einem Menuett sind sie unerträglich.“ Dieser Entgleisung Rochowanskis sei ein ebenso abstruser Kommentar des Rezensenten F. Cl. in der „Neuen Freien Presse“ (19. April 1926) gegenübergestellt: „Im Übrigen: Fast keinen Tänzer sahen wir noch, der nicht im Grunde seines Wesens eine Tänzerin war. Schade.“ Abstoßend die „Deutschösterreichische Tages-Zeitung“ (31. Juli 1924), sie empfand den Anblick der Männer der Tordis-Gruppe „peinlich semitisch“.

Diesen Anwürfen zum Trotz hatte sich jedoch mittlerweile Wieners Selbstbewusstsein als Tänzer dermaßen gestärkt, dass er es wagte, im März 1926 mit einem eigenen Programm vor das Publikum zu treten. Die „Tanzmatinee Hans Renjeff – Edith Eysler unter Mitwirkung der Edith-Eysler-Gruppe“ fand im Modernen Theater (das heutige Metro Kinokulturhaus) statt und brachte, wie das „Illustrierte Wiener Extrablatt“ (24. März 1926) schreibt, „dem bekannten Künstlerpaar einen schönen Erfolg. Besonders die grotesken Nummern des Programms, wie ‚Hindulied‘, ‚Maskentanz‘, zeugten von der hohen choreographischen Kunst des Paares, das bei vollendeter technischer Beherrschung seiner Darbietungen auch starke seelische Effekte auszulösen vermag.“ Am Klavier begleitete Richard Rossmayer, der spätere langjährige Chordirektor der Wiener Staatsoper.

Diese Vorstellung sollte der letzte Auftritt Wieners in seiner Heimatstadt sein. Im Gegensatz zu ihrem Partner verblieb Eysler in Wien, sie führte von 1926 bis 1938 eine Schule für Rhythmische Gymnastik; ihre Tanzgruppe wie auch ihre Kindergruppe nahmen 1929 am „Festzug der Gewerbe“ von Rudolf von Laban teil.

![Yvonne Georgi in „Elektra“ (M: Alexandr Skrjabin), Foto: Pinchot. In: Rolf Helmut Schäfer (Hg.), „Yvonne Georgi“, Braunschweig-Druck, Braunschweig [1974]. 17 Georgi web](/images/2024_ArtikelFotos/Tanzgeschichte_Dunn/17_Georgi_web.jpg) „Echtes tänzerisches Leben …“

„Echtes tänzerisches Leben …“

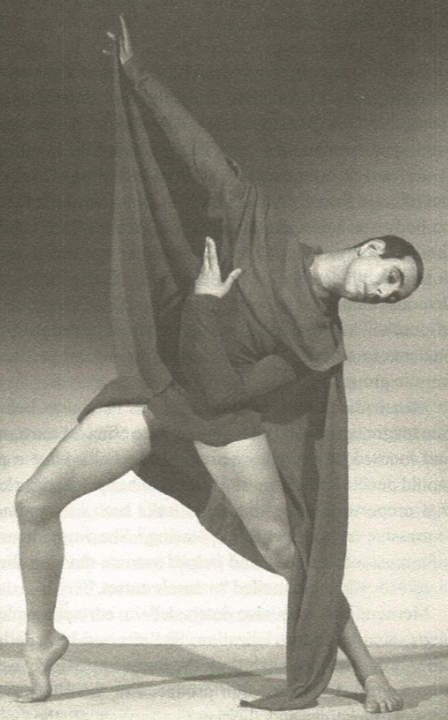

Das Angebot, das 1925 an Wiener herangetragen worden war, schien wie eine Utopie. Die tiefgreifende Zäsur, die das Ende des Weltkriegs mit sich gebracht hatte, half, diese Utopie tatsächlich zu verwirklichen. In Gera, einer Stadt in Mitteldeutschland, installierte das Reußische Theater eine Tanzgruppe, die sich ausschließlich aus „modern“ Geschulten zusammensetzte. Leiterin der Gruppe war die 1903 geborene Mary-Wigman-Schülerin Yvonne Georgi. Der gleichaltrige Wiener war neben dem Laban-Schüler Julian Algo und fünf Tänzerinnen Mitglied des Ensembles; eine als „Bewegungschor“ bezeichnete Körperschaft – daran ist abzulesen, wie schnell in diesen Jahren Laban-Ideen verwirklicht werden konnten – wurde hinzugezogen. ![Hans Wiener (2. von links), Yvonne Georgi (Mitte), Julian Algo (2. von rechts) in „Saudades do Brazil“ (Ch: Yvonne Georgi, M: Darius Milhaud), Gera 1926. Foto: Paul Feller. In: Rolf Helmut Schäfer (Hg.), „Yvonne Georgi“, Braunschweig-Druck, Braunschweig [1974]. 18 Saudades web](/images/2024_ArtikelFotos/Tanzgeschichte_Dunn/18_Saudades_web.jpg)

Der Spielplan des Hauses in der Saison 1925/26 ist heute bereits legendär: „Saudades do Brazil“ (Darius Milhaud), „Arabische Suite“ (Felix Petyrek), „Persisches Ballett“ (Egon Wellesz), „Barabau“ (Vittorio Rieti) und „Pulcinella“ (Igor Strawinski), alle in der Choreografie von Georgi. Als musikalischer Berater war Alfred Schlee (der spätere Direktor des Musikverlages Universal Edition), seines Zeichens Regieassistent des Hauses, für die Auswahl der Stücke mitverantwortlich. Schlee war schon vor der Zeit in Gera für Georgi als musikalischer Begleiter – wie auch für Wigman in Dresden – tätig gewesen und hatte zudem in Hellerau am Nachfolgeinstitut der Jaques-Dalcroze’schen Bildungsanstalt Schlagzeug studiert und unterrichtet. Und Schlee war es auch, der Georgi bei ihrem Wiener Tanzabend 1925 am Klavier begleitete (ihr Wiener Debüt hatte Georgi schon 1923 in der Gruppe von Wigman gegeben).

Die Tanzaufführungen des Reußischen Theaters erregten sofort überregionales Interesse, Einladung großer Bühnen –Hannover, Leipzig, sogar Berlin (Volksbühne) – folgten. Berlin wiederum schickte den Spezialisten für die Tanzmoderne unter den Tanzkritikern, Artur Michel, nach Gera. Über Georgis erste Premiere schreib er: „Der Abend war wertvoll als Zeugnis für die junge Kraft und die Entwicklung des neuen Bühnentanzes, zugleich aber musikalisch wichtig, weil drei junge Komponisten von internationalem Rang mit Werken zur tänzerischen Darstellung kamen: Petyrek, Wellesz und Darius Milhaud. („Vossische Zeitung“, 6. Oktober 1925) Nach dem Berliner Gastspiel befand er: „In dieser jungen und noch in vielem geringen Tanzgruppe steckt mehr echtes tänzerisches Leben als in den meisten großen Balletten der deutschen Opernhäuser.“ („Vossische Zeitung“, 1. März 1926)

Die Tanzaufführungen des Reußischen Theaters erregten sofort überregionales Interesse, Einladung großer Bühnen –Hannover, Leipzig, sogar Berlin (Volksbühne) – folgten. Berlin wiederum schickte den Spezialisten für die Tanzmoderne unter den Tanzkritikern, Artur Michel, nach Gera. Über Georgis erste Premiere schreib er: „Der Abend war wertvoll als Zeugnis für die junge Kraft und die Entwicklung des neuen Bühnentanzes, zugleich aber musikalisch wichtig, weil drei junge Komponisten von internationalem Rang mit Werken zur tänzerischen Darstellung kamen: Petyrek, Wellesz und Darius Milhaud. („Vossische Zeitung“, 6. Oktober 1925) Nach dem Berliner Gastspiel befand er: „In dieser jungen und noch in vielem geringen Tanzgruppe steckt mehr echtes tänzerisches Leben als in den meisten großen Balletten der deutschen Opernhäuser.“ („Vossische Zeitung“, 1. März 1926)

Doch es war nicht nur die vibrierende Atmosphäre des Hauses selbst, die Wiener wohl ständig in Spannung hielt. Die Tatsache nämlich, dass Gera sich im Zentrum eines innovativ pulsierenden Wirkungskreises befand, ließ die damals mit Interesse Agierenden kaum ruhen. Innerhalb kürzester Zeit war im Osten Dresden zu erreichen. Nordwestlich, und Gera noch näher, beziehungsweise nördlich waren die Bauhaus-Städte Weimar und Dessau, nicht weit auch Leipzig, etwas weiter nördlich dann Berlin. In gleicher Distanz zum Süden hin konnte man in Würzburg Kurse bei Laban besuchen. Dort wurde 1926 ein Choreografisches Institut eröffnet, das 1928 in Berlin Labans Tanzschrift weiterentwickelte. Es war Schlee, der diese noch im selben Jahr in Wien in der von ihm redigierten Zeitschrift „Schrifttanz“ erstmals publizierte. Rund um Gera war also das im Werden, was heute noch als Errungenschaft der Tanzmoderne gefeiert wird. (Dazu soll ergänzt werden, dass es um die Mitte der Zwanzigerjahre in Mitteleuropa eine ganze Reihe solch zusammenwirkender Städte gab. Das heißt, in jeweils einer Stadt hatte sich – unter der Leitung der führenden Persönlichkeit einer „Familie“ – eine Richtung der Tanzmoderne niedergelassen. In den frühen Dreißigerjahren verschoben sich die Gegebenheiten insofern, als die Vertreter der verschiedenen Lager – oft feindlich einander gegenüberstehend – in fast jeder Stadt Mitteleuropas zu finden waren. Dies galt für Deutschland, Österreich und die Schweiz, aber ebenso für die Tschechoslowakei, für Polen, Ungarn und Jugoslawien.)

Dresden mag für Wiener Wigmans wegen Anziehungspunkt gewesen sein. Er hatte sicherlich deren Wiener Gastspiele von 1922, 1923 und 1924 gesehen und hatte vielleicht auch ihre 1925 erschienene Schrift „Komposition“ gelesen. In dieser manifestartigen Publikation formuliert sie apodiktisch und mit dem ihr eigenen Furor die Art und Weise, wie ein Werk beschaffen zu sein hat! Denkt man dabei schon jetzt an den mehr als dreißig Jahre später erfolgten Unterricht von Dunn bei Wiener und weiter an jene Gegebenheiten, aus denen heraus die Generation der Postmodern-Dance-Tänzer ihre Werke schuf, ist zu verstehen, dass Ausführungen wie jene Wigmans als Gegenpol aufgefasst wurden. Allerdings, so wird zu sehen sein, trifft diese Polarität nicht für alle Kompositionsbelange zu!

Dresden mag für Wiener Wigmans wegen Anziehungspunkt gewesen sein. Er hatte sicherlich deren Wiener Gastspiele von 1922, 1923 und 1924 gesehen und hatte vielleicht auch ihre 1925 erschienene Schrift „Komposition“ gelesen. In dieser manifestartigen Publikation formuliert sie apodiktisch und mit dem ihr eigenen Furor die Art und Weise, wie ein Werk beschaffen zu sein hat! Denkt man dabei schon jetzt an den mehr als dreißig Jahre später erfolgten Unterricht von Dunn bei Wiener und weiter an jene Gegebenheiten, aus denen heraus die Generation der Postmodern-Dance-Tänzer ihre Werke schuf, ist zu verstehen, dass Ausführungen wie jene Wigmans als Gegenpol aufgefasst wurden. Allerdings, so wird zu sehen sein, trifft diese Polarität nicht für alle Kompositionsbelange zu!

Wigman postuliert etwa: „Erst wenn das Werk in seiner Anlage da ist und bis ins Bewußtsein seines Schöpfers gedrungen ist, beginnt für ihn die Arbeit des Aufbauens, Klärens, Ordnens, des K o m p o n i e r e n s. Jedes echte Kunstwerk ist Wachstum, nicht Machwerk.“ Etwas weiter ist sie überzeugt davon, dass es „keinen Zufall mehr“ gibt. Und weiter: „Jede echte Komposition soll Bekenntnis sein, Zeugnis ablegen vom Wesen ihres Schöpfers und gleichzeitig über ihn hinausweisen, überpersönlich, von ihm lösbar sein.“ „Jede Komposition trägt ihr Gesetz in sich“, sagt Wigman und fragt: „Was bewegt den Körper? Ein inneres, unbestimmbares ‚Müssen‘, das zum äußeren, bestimmbaren ‚Wollen‘ wird.“ In weiterer Folge schreibt sie: „Aller Tanz entlädt sich als Einheit in Kraft, Raum, Zeit und ist hierin fühlbar, sichtbar, meßbar.“

Diese Äußerungen sind zwar voll und ganz in ihrer Entstehungszeit verankert, in ihnen sind aber mehr als nur Ansätze zu finden, an denen sowohl die Amerikaner, aber auch – allerdings mit großer Verzögerung – die Generation von Pina Bausch anschließen.

Schanghai, für Wiener ein Ort des Besinnens?

Wann (und wie lang) Wiener, wie in amerikanischen Lexika festgehalten ist, bei Wigman und Laban studierte, kann kaum mehr festgestellt werden. Das trifft auch für die erwähnten Studien in Hellerau-Laxenburg zu. Zeitlich einordnen lässt sich hingegen ein Studienaufenthalt bei Kurt Jooss, da dieser in dessen Exil in Dartington Hall stattfand. Von Aschermann – und dies mag auch für Wiener gelten – ist auch der von Wigman empfohlene Unterricht bei Vera Skoronel in Berlin überliefert. Fest steht, dass Wiener 1926 gemeinsam mit Aschermann Europa verließ und für zwei Jahre in Schanghai sesshaft wurde.

Was Wiener bewogen hat, in diese für Emigranten so wichtige Stadt zu gehen, ist nicht überliefert. Fakt ist, dass Schanghai der Status einer Enklave zukam, sie konnte daher ein reiches internationales Kulturleben aufweisen. Sofort eröffnete Wiener eine Schule für Rhythmische Gymnastik. Schon im November 1926 gab er im Lyceum Theatre seinen ersten Tanzabend; Tänze zu Musik von Corelli, Bach, Pugnani, Tschaikowski, Grieg, Debussy, Reger und Casella stehen auf dem Programm. Er unternahm Tourneen und betrieb Studien zu chinesischen Tanzformen, insbesondere bei Mei Lanfang, dem hoch angesehenen Darsteller weiblicher Rollen der Peking-Oper. Und er traf vielleicht auch auf eine Wiener Kollegin, die Bodenwieser-Schülerin Dita Tenger, die 1928 nach Schanghai auswanderte (mit ihren Schülerinnen trat sie im Lyceum Theatre bei einer Franz-Schubert-Zentenarfeier auf).

Es ist davon auszugehen, dass sich in Wieners Schanghaier Zeit sein Blick auf das eigene Schaffen änderte. Mehr als in den vergangenen Jahren mochte sein Schaffensprozess nun vollkommen im Hier und Jetzt verankert sein, Experimente mit der Zeit mochten für ihn ebenso wichtig geworden sein, wie schnellstes Reagieren. Schon morgen konnten andere Konditionen und Gegebenheiten vorzufinden sein. Mit einem Mal mochte hier – freilich noch nicht als Prinzip aufgefasst – „alles möglich“ sein, die Umstände ließen daher Beliebigkeit, sogar Zufall zu. Vielleicht entstand dadurch eine neue Offenheit gegenüber manchen Kompositionselementen, die Wiener schon jetzt für seinen Jahrzehnte später gehaltenen Unterricht – für Dunn – bereit werden ließ. In Zusammenhang mit Wieners Schanghaier Jahren kommen sogar Cages Gedanken ins Spiel. Er spricht von „clearing“ von Vorhandenem, das konsequenterweise zu einem „space of nothing“ wurde, „in which things could appear and grow in their own nature“. Für Wiener mochte Schanghai ein solcher Ort des Überdenkens und eines Sich-klar-Werdens gewesen sein.

Transatlantische Varianten?

Transatlantische Varianten?

Sol Hurok, der aus Russland in die USA ausgewanderte und dort Tanzgeschichte mitschreibende Impresario (am Beginn seiner Tätigkeit zählten Anna Pawlowa, Isadora Duncan, die Fokins und Wigman zu seiner Klientel), war es, der Wiener 1928 in Schanghai „entdeckte“ und in der Folge im Juni 1928 im New Yorker Princess Theatre als „first European modern dancer on Broadway“ präsentierte. Wohl wissend, dass diese Ankündigung nicht korrekt war, da Harald Kreutzberg mit Tilly Losch schon im Jänner 1928 im Cosmopolitan Theatre in einem von Max Reinhardt gebrachten Programm, das er „An Afternoon of Dance from The Salzburg Festival“ nannte, aufgetreten war. (Dass mit Rita Sacchetto 1909/10 und Grete Wiesenthal 1912 schon Jahre davor zwei prominente „moderne“ Europäerinnen in New York getanzt haben, sei nur nebenbei erwähnt.) Wieners musikalischer Begleiter bei seinem New Yorker Debüt war niemand anderer als der amerikanische „Leading Man“ auf diesem Gebiet: Louis Horst.

Mit seinem New Yorker Debüt positionierte sich Wiener inmitten der Führenden der amerikanischen Tanzmoderne, deren Entwicklung sich in verblüffender Weise der entsprechenden mitteleuropäischen Bewegung vollzogen hat. Nach anfänglichem – betont pionierhaftem – Bestreben war die Schule Denishawn zur maßstabsetzenden Ausbildungsstätte geworden. Das dichte Netz, das St. Denis und Shawn mit missionarischem Eifer gastierend über die USA breiteten, verstand sich als Präsentation einer eigenen – amerikanischen – Kunstform, die sich auch explizit gegen das – importierte – von russischen Emigranten vertretene Ballett richtete. In Denishawn, wo sich im Unterrichtsangebot sowohl Delsartismus wie die Rhythmische Gymnastik von Jaques-Dalcroze fand und Horst bereits als Musikverantwortlicher fungierte, wurde ein Ensemble gegründet, aus dessen Mitte bald Persönlichkeiten wie Graham und Humphrey wuchsen. Nun, Ende der Zwanzigerjahre, begannen sowohl die stilistische Richtung wie die Erwähnten breiteren Erfolg zu haben. Eigene Studios – auch in New York – wurden gegründet, „Familien“ bildeten sich, Verankerungen in Colleges wurden erkämpft, Auftrittsmöglichkeiten gefunden, Vertreter der europäischen Moderne eingeladen. Auf Wiener folgten bis zum Beginn der Dreißigerjahre – um nur die Prominentesten zu nennen – Kreutzberg und Georgi, Wigman (ihre Proben hielt sie im Wiener/Aschermann-Studio ab), Hanya Holm als Leiterin der New Yorker Wigman-Filialschule und Jooss. Letzterer bereits ein mitsamt seiner Gruppe aus Nazideutschland Geflüchteter. Laban hatte schon 1926 eine Vortragsreise unternommen.

Bereits 1928 nahm Wiener in New York seine Lehrtätigkeit in einem eigenen Studio (E 63rd Street/Lexington Avenue) auf und unterrichtete überdies für die American Society of Teachers of Dancing sowie im Neighborhood Playhouse Studio, einem Zentrum des Modern Dance. Sein Angebot war schon damals breit gefächert. Dabei waren die Lehren angesagter Persönlichkeiten wie Wigman und Laban vertreten, es ist jedoch davon auszugehen, dass Mensendieck’sche Körperbildung ebenso dazu gehörte.

Ob der studierte „Mitteleuropäer“ bereits tänzerische „Amerikanismen“ einfließen ließ, darüber liegen keine Zeugnisse vor. Gut dokumentiert hingegen ist das transatlantische Treffen bei dem 1930 in München stattfindenden 3. Deutschen Tänzerkongress, bei dem Wiener und seine Partnerin Ottilie Foy als Gäste auftraten. Dass ein weiterer Gast niemand anderer als Shawn war – er hatte in dieser Zeit seine „Mitteleuropaphase“ –, mochte Wieners Ego beflügelt haben. Shawns Auftritt war seinerseits einem transatlantischen Unterfangen geschuldet. Seine Arbeit mit Margarete Wallmann an „Orpheus Dyonisos“ in München und Berlin fand Fortsetzung mit einem Unterricht Wallmanns bei Denishawn. Nachzutragen wäre, dass Kreutzbergs ständiger musikalischer Begleiter Friedrich Wilckens der Komponist von Wieners in München gezeigtem Solo „Dramatischer Tanz“ war und die Musik des mit Foy getanzten Duos „Burleske“ von Ernst Krenek stammte. Der Kongress brachte für Wiener aber auch ein Wiedersehen mit Tordis, die zwei Tage vor ihm mit ihrer Kammertanzgruppe auftrat.

Ob der studierte „Mitteleuropäer“ bereits tänzerische „Amerikanismen“ einfließen ließ, darüber liegen keine Zeugnisse vor. Gut dokumentiert hingegen ist das transatlantische Treffen bei dem 1930 in München stattfindenden 3. Deutschen Tänzerkongress, bei dem Wiener und seine Partnerin Ottilie Foy als Gäste auftraten. Dass ein weiterer Gast niemand anderer als Shawn war – er hatte in dieser Zeit seine „Mitteleuropaphase“ –, mochte Wieners Ego beflügelt haben. Shawns Auftritt war seinerseits einem transatlantischen Unterfangen geschuldet. Seine Arbeit mit Margarete Wallmann an „Orpheus Dyonisos“ in München und Berlin fand Fortsetzung mit einem Unterricht Wallmanns bei Denishawn. Nachzutragen wäre, dass Kreutzbergs ständiger musikalischer Begleiter Friedrich Wilckens der Komponist von Wieners in München gezeigtem Solo „Dramatischer Tanz“ war und die Musik des mit Foy getanzten Duos „Burleske“ von Ernst Krenek stammte. Der Kongress brachte für Wiener aber auch ein Wiedersehen mit Tordis, die zwei Tage vor ihm mit ihrer Kammertanzgruppe auftrat.

Jan Veen – ein anderer Name als politisches Statement

Ganz im Gegensatz zu den bekannten kämpferisch ausgerichteten historischen Begebenheiten in Boston 1773, verhielten sich 150 Jahre später die Einwohner der Hauptstadt von Massachusetts gegenüber einem, der sie nun musikalisch fest an der Hand führte. Mit Verve weitete der Wien-stämmige Dirigent Arthur Fiedler die Beliebtheit des Boston Pops Orchestra. Boston erwies sich auch für Wiener als günstiger Ort, zusammen mit Aschermann ließ er sich 1930 in der größten Stadt von New England nieder, gründete eine Schule und gab seinen ersten Bostoner Tanzabend im Jänner 1931 in der Jordan Hall. Wiener war – seit 1937 als US-Staatsbürger – mehr als 35 Jahre eine „cultural figure“ dieser Region. Im Unterschied zu Aschermann, der 1966 „for good“ nach Europa zurückkehrte – er ließ sich in Lugano nieder –, blieb für Wiener Boston der neue Lebensmittelpunkt. Wie auch Veen pflegte Aschermann weiterhin eine seit den Zwanzigerjahren bestehende Freundschaft mit Wigman.

Wieners Talent, rasch Netzwerke aufzubauen, führte schnell zu einer Zusammenarbeit mit den Boston Pops; 1932 wurde er von Fiedler eingeladen, choreografischer Mitarbeiter des Orchesters zu werden. Zu seinen diesbezüglichen herausragenden Arbeiten während der nächsten zehn Jahre gehört das 1938 für die Boston Pops produzierte „The Incredible Flutist“ mit Musik von Walter Piston. Anschließend wirkte er bis 1945 für das Boston Civic Symphony, für das 1942 „Hudson River Legend“ zur Musik von Joseph Wagner entstand. Zu den weiteren von Wiener „comissioned works“ zählt Alan Hovhaness’ „Aftermath – Is There Survival?“ (1950); musikalische Importe aus Europa waren Wolfgang Amadeus Mozarts „Les Petits riens“, Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“, Manuel de Fallas „El amor brujo“, Egon Wellesz’ „Persisches Ballett“, Carl Orffs „Carmina Burana“ und Aram Chatschaturjans „Gayaneh“-Suite.

Wieners Talent, rasch Netzwerke aufzubauen, führte schnell zu einer Zusammenarbeit mit den Boston Pops; 1932 wurde er von Fiedler eingeladen, choreografischer Mitarbeiter des Orchesters zu werden. Zu seinen diesbezüglichen herausragenden Arbeiten während der nächsten zehn Jahre gehört das 1938 für die Boston Pops produzierte „The Incredible Flutist“ mit Musik von Walter Piston. Anschließend wirkte er bis 1945 für das Boston Civic Symphony, für das 1942 „Hudson River Legend“ zur Musik von Joseph Wagner entstand. Zu den weiteren von Wiener „comissioned works“ zählt Alan Hovhaness’ „Aftermath – Is There Survival?“ (1950); musikalische Importe aus Europa waren Wolfgang Amadeus Mozarts „Les Petits riens“, Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“, Manuel de Fallas „El amor brujo“, Egon Wellesz’ „Persisches Ballett“, Carl Orffs „Carmina Burana“ und Aram Chatschaturjans „Gayaneh“-Suite.

Was seine tänzerische Karriere betraf, so ging Wiener Ende 1938 eine neue Partnerschaft ein, diesmal mit Erika Thimey, mit der er innerhalb der USA ausgedehnte Tourneen unternahm. Die Zusammenarbeit sollte bis 1946 andauern. Zu einem ersten Zusammentreffen der beiden könnte es bereits beim Münchner Tänzerkongress gekommen sein, wo die in Berlin aufgewachsene Thimey als Mitglied von Wallmanns Tänzerkollektiv in „Orpheus Dyonisos“ auftrat. Ihre Ausbildung begann in Berlin bei der durch Laban und Wigman beeinflussten Steffi Nossen, die nach der Machtübernahme der Nazis in die USA flüchtete. Weiteren Unterricht erhielt Thimey in Wallmanns Wigman-Filialschule sowie in Dresden bei Wigman selbst und Holm. So wie ihr nunmehriger Partner hatte auch Thimey ein „Theaterjahr“ absolviert. Geschah dies bei Wiener in Gera unter Georgi, so war Thimey 1931/32 in Dessau bei Pino und Pia Mlakar engagiert, die beide durch Laban geschult waren. 1932 war Thimey in die USA gekommen. (Nossens 1937 in White Plains, NY, gegründete Schule existiert übrigens heute noch.)

In ihren 1999 erschienenen Erinnerungen „A Life of Dance, a Dance of Life“ gelingt es Thimey, besondere Charaktereigenschaften von Wiener herauszuarbeiten. Sie preist ihn als hervorragenden Organisator, hebt seine besondere Begabung als Lehrer hervor, der sich hervorragend auf seine Schüler einstellen konnte. Diese Gabe war umso dienlicher, als sich seine Schülerschaft – und dies war typisch für die Tanzmoderne – nicht nur aus professionellen TänzerInnen zusammensetzte, sondern auch aus Laien sowie aus SchauspielerInnen, die im rein körperlichen Spiel Unterstützung suchten. Seiner ausgezeichneten anatomischen Kenntnisse wegen, die wahrscheinlich auch auf der von ihm erlernten „Körperbildung“ aufbauten, waren für ihn körperliche Eigenheiten und Fähigkeiten sofort erkennbar. Thimey beschreibt den überaus humorvollen Wiener weiters als Theatermenschen mit höchst professionellem Anspruch. Sein Interesse galt der – sehr oft zeitgenössischen – Musik seiner Kreationen ebenso wie den Kostümen, den Masken oder der Bühnenschminke.

In ihren 1999 erschienenen Erinnerungen „A Life of Dance, a Dance of Life“ gelingt es Thimey, besondere Charaktereigenschaften von Wiener herauszuarbeiten. Sie preist ihn als hervorragenden Organisator, hebt seine besondere Begabung als Lehrer hervor, der sich hervorragend auf seine Schüler einstellen konnte. Diese Gabe war umso dienlicher, als sich seine Schülerschaft – und dies war typisch für die Tanzmoderne – nicht nur aus professionellen TänzerInnen zusammensetzte, sondern auch aus Laien sowie aus SchauspielerInnen, die im rein körperlichen Spiel Unterstützung suchten. Seiner ausgezeichneten anatomischen Kenntnisse wegen, die wahrscheinlich auch auf der von ihm erlernten „Körperbildung“ aufbauten, waren für ihn körperliche Eigenheiten und Fähigkeiten sofort erkennbar. Thimey beschreibt den überaus humorvollen Wiener weiters als Theatermenschen mit höchst professionellem Anspruch. Sein Interesse galt der – sehr oft zeitgenössischen – Musik seiner Kreationen ebenso wie den Kostümen, den Masken oder der Bühnenschminke.

1939 war das erste Programm des Duos zusammengestellt, mit dem man auf Tournee ging. Es bestand aus fünf Duetten, die dann, jeweils ein Programm pro Tour, in allen Stationen gezeigt wurden. Darunter waren Titel wie „Dance of Magic“, „Peasant Dance“, „Unison“, aber auch „Countercurrents“ mit Musik von George Antheil. Eine große Anzahl seiner Kreationen war für Schlagzeug konzipiert. Immer wiederkehrende Programmpunkte waren tänzerische Auseinandersetzungen mit der Malerei. Beliebtestes Beispiel dafür war das sechsteilige Werk „Six Centuries of Spanish Paintings“, wovon das durch Francisco de Goyas „Die Schrecken des Krieges“ inspirierte Duo „Dance in the Fields“ ein Teil war. Wiener schrieb auch die Programmtexte, „Velasquerias“ etwa nannte er als Beispiel für „formality hides emotion“.

Auftrittsorte waren im Besonderen Universitäten, weswegen man Touren solcher Art auch „gymnasium circuit“ nannte. Sie führten die Ostküste entlang und in den Mittelwesten. Die Touren wurden während des Krieges weitergeführt, in dieser Zeit betreute man auch Truppen. Der tourende Tross war klein, er bestand neben dem Tanzpaar aus der Pianistin Ruth Culbertson und der Schlagzeugerin Katherine Hooper. Man tanzte jeden Tag in einer anderen Stadt.

Eine Tour dehnte sich manchmal über Monate hin; als Wiener und Thimey als Lehrende an Hochschulen verpflichtet waren, beschränkte man sich auf die Monate Juli und August. Als Thimey dann, vermittelt von Holm, eine feste Stelle in Washington bekam, beendete man das gemeinsame Touren. Neben Bemerkungen über die in größeren Städten schon existierende Tanzkritik (die „New York Times“ hatte in John Martin seit 1927 einen eigenen Tanzkritiker) berichtet Thimey noch von einer sie irritierenden Eigenschaft, die letztlich aber Wieners Wendigkeit unter Beweis stellt. Wiener hätte nämlich mitunter während der Aufführungen Änderungen in der Choreografie vorgeschlagen oder, ganz eigenmächtig, einen anderen Abgang gewählt.

Eine Tour dehnte sich manchmal über Monate hin; als Wiener und Thimey als Lehrende an Hochschulen verpflichtet waren, beschränkte man sich auf die Monate Juli und August. Als Thimey dann, vermittelt von Holm, eine feste Stelle in Washington bekam, beendete man das gemeinsame Touren. Neben Bemerkungen über die in größeren Städten schon existierende Tanzkritik (die „New York Times“ hatte in John Martin seit 1927 einen eigenen Tanzkritiker) berichtet Thimey noch von einer sie irritierenden Eigenschaft, die letztlich aber Wieners Wendigkeit unter Beweis stellt. Wiener hätte nämlich mitunter während der Aufführungen Änderungen in der Choreografie vorgeschlagen oder, ganz eigenmächtig, einen anderen Abgang gewählt.

Die Kriegsereignisse in Wieners Heimat ebenso wie das Naziregime selbst ließen den Emigranten nicht unberührt. Um ein Zeichen dagegen zu setzen, änderte er, als politisches Statement, 1941 seinen Namen auf Jan Veen.

Nachdem Veens eigene Schule durch einen Brand zerstört worden war, setzte er den Unterricht in einer dem Boston Conservatory of Music angeschlossenen Schule fort. Dieser Schritt führte 1943 zur Gründung der bis heute bestehenden Dance Division des Konservatoriums. Veen war es, der das bewusst breit angelegte „Boston Conservatory Dance Program“ (heute bezeichnet als „degree program training dancers, teachers and choreographers“) etablierte und auch bis zu seinem Tod 1967 leitete. Außerdem initiierte er 1948 das Boston Dance Theater, mit dem unter anderen Charles Weidman, May O’Donnell, Jean Erdman und Pola Nirenska auftraten. Darüber hinaus war Veen weiter – er schuf insgesamt rund 150 Solo- und Gruppenwerke – für größere Unternehmen tätig, so etwa war er 1948–60 Choreograf für das New England Opera Theater (Leitung: Boris Goldovsky). Schwerpunkt dieser Jahre war aber wohl seine Arbeit als Lehrer am Boston Conservatory.

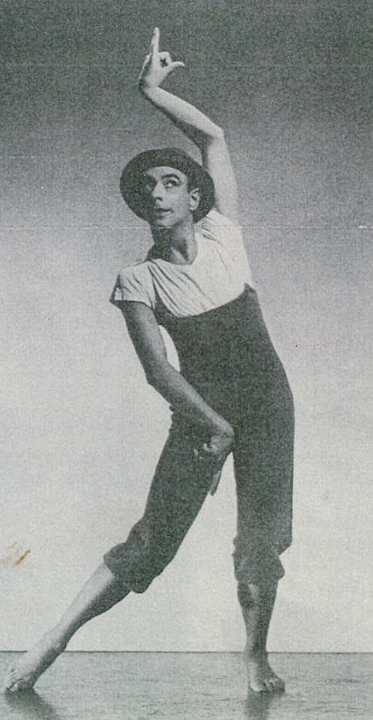

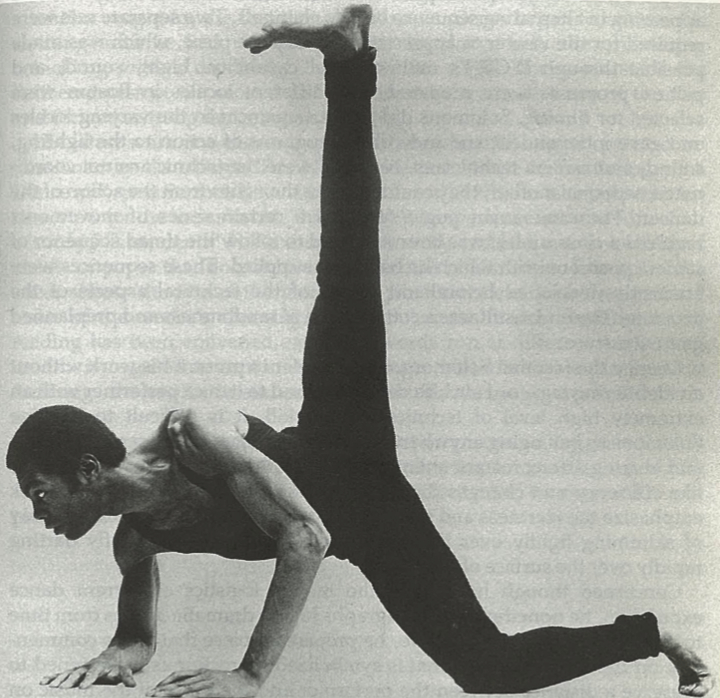

Unter Veens Konservatoriums-Schülern war neben Dunn Gus Solomons, Jr. (1956–59). Solomons, einer der wenigen Afroamerikaner des Postmodern Dance, entwickelte sich zu einem der eigenwilligsten Vertreter dieser Richtung. Ein Kuriosum soll nicht unerwähnt bleiben: 1960 tanzte Solomons in Veens Ensemble des Boston Conservatory das Solo „Viennese Carnival“ zu Johann Strauß’ „Wein, Weib und Gesang“. Da Veen zweifellos Grete Wiesenthals 1922 vorgestelltes Solo zu dieser Musik kannte, ist die Annahme, er könnte es als Huldigung an die große Wienerin „reenacted“ haben, durchaus berechtigt. Er selbst führte das Solo schon im Programm seines ersten Tanzabends in Schanghai auf. Zuletzt war es 1994 in „A tribute to Jan Veen“ des Boston Conservatory of Music Dance Theater zu sehen. (Im selben Jahr gab das Konservatorium die von Veens Nachfolgerin, Ruth Ambrose, zusammengestellte Publikation „Jan Veen Remembered“ heraus.)

Unter Veens Konservatoriums-Schülern war neben Dunn Gus Solomons, Jr. (1956–59). Solomons, einer der wenigen Afroamerikaner des Postmodern Dance, entwickelte sich zu einem der eigenwilligsten Vertreter dieser Richtung. Ein Kuriosum soll nicht unerwähnt bleiben: 1960 tanzte Solomons in Veens Ensemble des Boston Conservatory das Solo „Viennese Carnival“ zu Johann Strauß’ „Wein, Weib und Gesang“. Da Veen zweifellos Grete Wiesenthals 1922 vorgestelltes Solo zu dieser Musik kannte, ist die Annahme, er könnte es als Huldigung an die große Wienerin „reenacted“ haben, durchaus berechtigt. Er selbst führte das Solo schon im Programm seines ersten Tanzabends in Schanghai auf. Zuletzt war es 1994 in „A tribute to Jan Veen“ des Boston Conservatory of Music Dance Theater zu sehen. (Im selben Jahr gab das Konservatorium die von Veens Nachfolgerin, Ruth Ambrose, zusammengestellte Publikation „Jan Veen Remembered“ heraus.)

„Stahlbesen (knapp gestrichen) …“

1955, zu dem Zeitpunkt also, zu dem Dunn bei Veen zu studieren begann, hatte dieser bereits eine jahrzehntelange Lehrtätigkeit hinter sich, die von Jody Weber in ihrem 2009 erschienenen Buch „The Evolution of Aesthetic and Expressive Dance in Boston“ beschrieben wird. Ein Blick auf die Entwicklung der amerikanischen Tanzmoderne über die Jahrzehnte, in denen Veen unterrichtete, zeigt, welch gravierende Einschnitte diese seit dem Ende der Zwanzigerjahre durchlebt hatte. Anfang der Fünfzigerjahre schien das endlich Etablierte wie eine nunmehr zur Verfügung stehende Verhandlungsmasse in Bewegung zu geraten. Die von Dunn so bezeichneten „Rezepte“ von Horst oder Humphrey wirkten nicht mehr. Plötzlich stand alles zu Disposition: Werkkonzeption, Werkstruktur, die Gebote Horsts bezüglich der herangezogenen Musik („matching choreography with musical structure“), Inhalte, Auffassung von Zeit und Raum, das neue Bewegungsmaterial, die musikalische Begleitung. Für die nachwachsende Generation unerträglich war auch das als Weltanschauung getragene Gehabe der herausragenden Persönlichkeiten der Bewegung (Shawn, St. Denis, Graham, Horst). Dieses war national ausgerichtet und mit missionarischem Sendungsbewusstsein versehen (entsprechende Äußerungen von MitteleuropäerInnen werden heute zumindest als Zeugnisse eines „Mitläufertums“ eingestuft). Darüber hinaus waren die Darbietungen sowohl von weiblicher wie männlicher Seite entschieden glamourös gefärbt. Ausschließlich positiv zu beurteilen sind die immer mehr in den Vordergrund rückenden Frauen und, damit verbunden, die „College-Kultur“. In den Colleges nämlich fand sich sowohl Platz für Ausbildung wie für Auftritte.

Veen mochte dies alles mit „seiner“ Zeit in Mitteleuropa verglichen und sogar gefiltert haben. Während in der alten Heimat der Nationalsozialismus eine weitere Entwicklung unterband, gerieten also in Amerika die vermeintlich fest gebauten Gebäude ins Wanken. Der Hauptverantwortliche dieser Entwicklung war einmal mehr ein Musiker: John Cage. Obwohl einstweilen noch weitab – im äußersten Westen der USA – angesiedelt, mochte Veen auch diese neue Entwicklung – auf den Weg gebracht vom Musiker Cage und dem Tänzer Cunningham – bereits wahrgenommen haben. Zeit also, sich auf die elementaren Bausteine der Tanzmoderne zu besinnen.

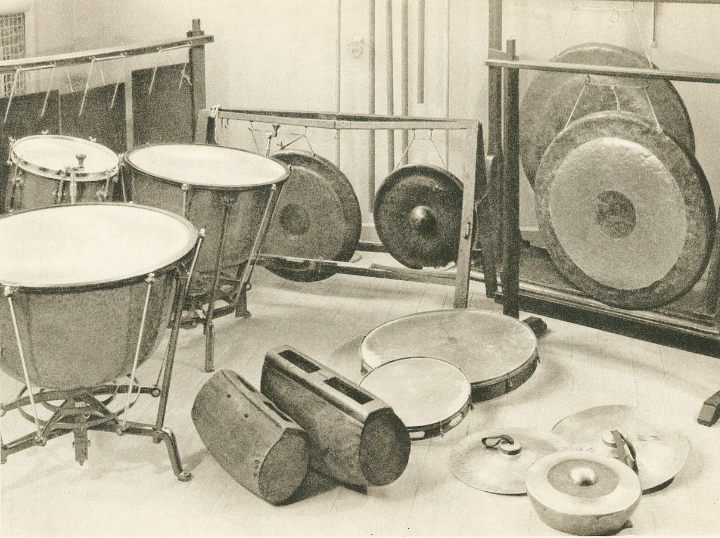

Auf der Suche nach vermittelnden beziehungsweise übergreifenden Parametern zwischen dem Modern Dance und der Postmoderne einerseits und europäischen Eigenheiten, die nun für eine Weiterentwicklung in Amerika von Wichtigkeit sein könnten, bekommt man von Dunn selbst eine Antwort. Befragt darüber, was er denn in Boston – bei Veen – gelernt habe, antwortet er: „It was the old Wigman percussion composition, teaching students the fundamentals of music, teaching them how to handle percussion instruments and then to compose accompaniments for their own dances.“ Dunn verweist damit auf ein Charakteristikum der mitteleuropäischen Tanzmoderne, das nicht etwa von Wigman, sondern von Jaques-Dalcroze stammt, das jedoch von seinen SchülerInnen, darunter Wigman, aber auch von AdeptInnen wie Gret Palucca, Rosalia Chladek, Dorothee Günther, Gunild Keetman und mit ihr Carl Orff weiter ausgebaut wurde. Es war dies ein veritables Schlagzeugorchester, das mit afrikanischen und fernostasiatischen Instrumenten angereichert war. Bei Wigman nahm das Schlagzeug freilich einen ganz besonderen Platz ein. In dem 1933 erschienenen „Das Mary Wigman-Werk“ von Rudolf Bach erläutert sie ihre Stellung dazu: „Da der Tanz seinem Wesen nach absolut aus dem Rhythmischen lebt, ist die ihm verwandte Klangwelt das Schlaginstrument. Die Trommel, der Gong, das Becken und alle ihre verschiedenen Abarten sind wie kaum ein anderes Instrument geeignet, den Rhythmus des tanzenden Menschen aufzufangen und zu unterstreichen.“

Auf der Suche nach vermittelnden beziehungsweise übergreifenden Parametern zwischen dem Modern Dance und der Postmoderne einerseits und europäischen Eigenheiten, die nun für eine Weiterentwicklung in Amerika von Wichtigkeit sein könnten, bekommt man von Dunn selbst eine Antwort. Befragt darüber, was er denn in Boston – bei Veen – gelernt habe, antwortet er: „It was the old Wigman percussion composition, teaching students the fundamentals of music, teaching them how to handle percussion instruments and then to compose accompaniments for their own dances.“ Dunn verweist damit auf ein Charakteristikum der mitteleuropäischen Tanzmoderne, das nicht etwa von Wigman, sondern von Jaques-Dalcroze stammt, das jedoch von seinen SchülerInnen, darunter Wigman, aber auch von AdeptInnen wie Gret Palucca, Rosalia Chladek, Dorothee Günther, Gunild Keetman und mit ihr Carl Orff weiter ausgebaut wurde. Es war dies ein veritables Schlagzeugorchester, das mit afrikanischen und fernostasiatischen Instrumenten angereichert war. Bei Wigman nahm das Schlagzeug freilich einen ganz besonderen Platz ein. In dem 1933 erschienenen „Das Mary Wigman-Werk“ von Rudolf Bach erläutert sie ihre Stellung dazu: „Da der Tanz seinem Wesen nach absolut aus dem Rhythmischen lebt, ist die ihm verwandte Klangwelt das Schlaginstrument. Die Trommel, der Gong, das Becken und alle ihre verschiedenen Abarten sind wie kaum ein anderes Instrument geeignet, den Rhythmus des tanzenden Menschen aufzufangen und zu unterstreichen.“

Ein Blick auf die Musikbegleitung ihrer Kreationen – ihre diesbezüglichen ständigen Mitarbeiter waren Will Goetze und Hanns Hasting –, aber auch auf Übungsstunden zeigt den intensiven Gebrauch des Schlagzeugs. Für „Hexentanz II“ (1926) waren dies 3 Gongs, Trommel und Becken, für das erste geschlossene Gruppenwerk „Die Feier“ (1928) 4 kleine Trommeln, große Trommel, Indianertrommel, 2 Gongs, 2 Becken, 2 Flöten, Triangel, Rassel, Klavier. Abgesehen davon, dass Wigman selbst Anweisungen in der Handhabung der Instrumente gab – etwa „Stahlbesen (knapp gestrichen)“ –, setzte sie die Instrumente wie Tanzgeräte ein. Diese Anweisung bezieht sich aber auch auf das schon hier ausgeprägte Interesse an einem Kompositionsthema, das im Postmodern Dance im Mittelpunkt des Interesses stehen wird. Gemeint ist der Fokus auf der Materialität der eingesetzten Mittel. Und auch Wigmans Bemerkung, „Tragen verschiedener Instrumente, feierlicher Gong, die Rassel, die Flöte“ ist nicht nur dekorativ gemeint. Auch Dunn entwirft Tänze „including the students’ own percussion accompaniment and having them handle the instruments while performing“. Die wortgewaltige Choreografin kennzeichnet zudem einen Zusammenklang der Instrumente mit „Gliedermelodik“ oder setzt ein Instrument ein, dessen Ton „nach dem Anschlagen weiterklingt“. Auch dieses „Nachklingen“ beziehungsweise „Nachspüren“ von Bewegung wurde für Dunn ein wesentliches Kompositionselement. Dunn sagt aber auch, was er erweiterte, und löst damit auch die Meinung Wigmans und vielleicht auch die von Veen aus ihrem Kontext und gibt dabei auch das wichtigste Charakteristikum nicht nur seiner Vorgangsweise preis. Er zerlegt die überkommenen Kompositionsweisen, isoliert sie und stellt sie in einen neuen Umraum und damit auch zur Diskussion.

Berlin – amüsiert oder ratlos? Wien – gespannte Freundlichkeit

1960 tritt Cunningham – Dunn hat, wie schon erwähnt, seinen Unterricht in New York aufgenommen – im Rahmen der Berliner Festwochen auf. Cage, der zusammen mit David Tudor als musikalischer Begleiter fungiert, schreibt, die Ratlosigkeit des Publikums voraussehend, im Programmheft eine Einführung in Cunninghams choreografischen Stil. Dieser sei, gibt er zu, unkonventionell, denn der Tanz sei von der Musik völlig unabhängig. Die „Stützung des Tanzes“, so Cage, läge „nicht in der Musik, sondern beim Tänzer selbst“. Auch bestünde die Musik „aus einzelnen Tönen oder Tanzgruppen, die nicht von Harmonien gestützt sind, sondern in einem Raume des Schweigens ertönen“. Daraus ergäbe sich die Unabhängigkeit und in der Folge auch ein Rhythmus, der an Ereignisse erinnert, die in „Zeit und Raum vor sich gehen“.

1960 tritt Cunningham – Dunn hat, wie schon erwähnt, seinen Unterricht in New York aufgenommen – im Rahmen der Berliner Festwochen auf. Cage, der zusammen mit David Tudor als musikalischer Begleiter fungiert, schreibt, die Ratlosigkeit des Publikums voraussehend, im Programmheft eine Einführung in Cunninghams choreografischen Stil. Dieser sei, gibt er zu, unkonventionell, denn der Tanz sei von der Musik völlig unabhängig. Die „Stützung des Tanzes“, so Cage, läge „nicht in der Musik, sondern beim Tänzer selbst“. Auch bestünde die Musik „aus einzelnen Tönen oder Tanzgruppen, die nicht von Harmonien gestützt sind, sondern in einem Raume des Schweigens ertönen“. Daraus ergäbe sich die Unabhängigkeit und in der Folge auch ein Rhythmus, der an Ereignisse erinnert, die in „Zeit und Raum vor sich gehen“.

Ganz wesentlich sei es, dass es „in diesen Tänzen und dieser Musik keine Aussage“ gebe, weder Symbole, Textinhalte, keine psychologischen Probleme, nur „eine Tätigkeit aus Bewegung, Ton und Licht“, die, so Cage, sehr wohl etwas ausdrückt. Und Cage schreibt weiter: „Die Bewegung ist die des Körpers“, wobei der ganze Körper involviert ist. Dabei müssen die Zuschauer die Fähigkeit besitzen, „eine wahrgenommene Bewegung mitzufühlen“. Und Cage meint abschließend, dass das Leben herrlich sei, „sobald wir einmal unserem Verstand und unseren Begierden aus dem Wege gehen“.

Wie es die Weiterentwicklung der Postmoderne zeigt, erzeugte diese Aufforderung von Cage nicht nur in Berlin einige Unruhe. Außerstande, Bewegung an sich als Kunst zu begreifen, stützte und stützt man die Bewegung durch angesagteTheorien und glaubt sie dadurch zum Kunstwerk zu erheben. Dunn sagt dazu: „The fact that you’ve used a scientific or philosophical or natural model is absolutely no guarantee of the validity of your work.“ Es gab wenige, denen das Gesehene keine Probleme bereitete. Als diesbezüglich überaus scharfsichtig erweist sich die Rezension von Klaus Geitel, denn er erkannte sofort das Besondere dieser Aufführung. Während das Publikum zwischen Belustigung und Ratlosigkeit schwankte, schrieb er über den Tanz von Cunningham und Carolyn Brown: „Endlich konnte man sich davon überzeugen, welche Wege der ‚German Dance‘ in seiner neuen Heimat, den USA, eingeschlagen hat.“

Etwas anders, so die Wahrnehmung der Autorin, war die Reaktion in Wien auf ein Gastspiel der auf einer „World Tour“ sich befindenden „Merce Cunningham & Dance Company, New York“, das auf Initiative von Gerhart Rindauer am 24. Juni 1964 im Museum des 20. Jahrhunderts stattfand. Das Publikum nahm den in der Folge legendär gewordenen „Museum Event Nr. 1“ mit gespannter Freundlichkeit auf. Unter den Ausführenden befanden sich neben Cunningham selbst, Carolyn Brown und Viola Farber (die auch bei Thimey studierte hatte) die Judson-Dance-Theater-Mitglieder Paxton und Deborah Hay. Am Schlagzeug waren unter anderen Cage und Tudor, dazu die „heimischen“ Friedrich Cerha und Peter Kotik. Für die Ausstattung sorgten Robert Rauschenberg und Alex Hay. Cunningham hatte der Aufführung bewusst die Bezeichnung „Event“ gegeben, denn bedingt durch die Aufführungssituation in einem Museum, handelte es sich dabei nicht um einen „evening of dances“ als vielmehr um ein „experience of dance“.

Etwas anders, so die Wahrnehmung der Autorin, war die Reaktion in Wien auf ein Gastspiel der auf einer „World Tour“ sich befindenden „Merce Cunningham & Dance Company, New York“, das auf Initiative von Gerhart Rindauer am 24. Juni 1964 im Museum des 20. Jahrhunderts stattfand. Das Publikum nahm den in der Folge legendär gewordenen „Museum Event Nr. 1“ mit gespannter Freundlichkeit auf. Unter den Ausführenden befanden sich neben Cunningham selbst, Carolyn Brown und Viola Farber (die auch bei Thimey studierte hatte) die Judson-Dance-Theater-Mitglieder Paxton und Deborah Hay. Am Schlagzeug waren unter anderen Cage und Tudor, dazu die „heimischen“ Friedrich Cerha und Peter Kotik. Für die Ausstattung sorgten Robert Rauschenberg und Alex Hay. Cunningham hatte der Aufführung bewusst die Bezeichnung „Event“ gegeben, denn bedingt durch die Aufführungssituation in einem Museum, handelte es sich dabei nicht um einen „evening of dances“ als vielmehr um ein „experience of dance“.

„What did you see? What did you do? What took place?“ (Dunn)

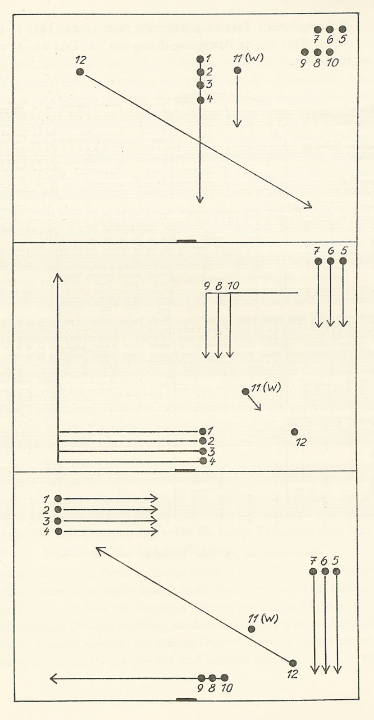

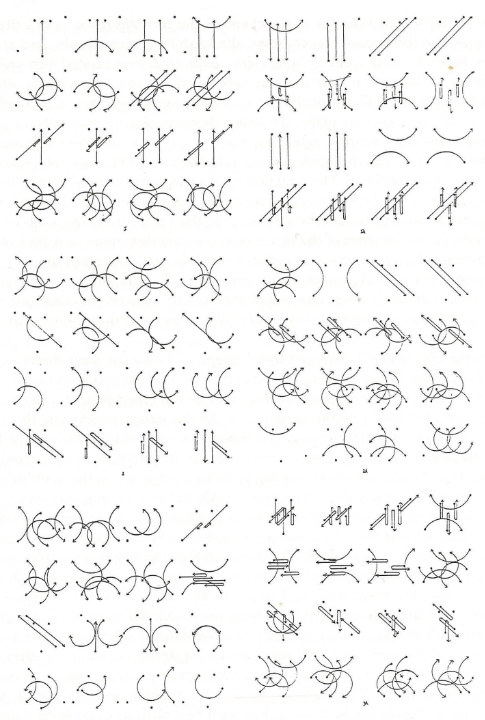

Dass sich Dunns dance composition class – er hatte bereits am Bostoner Conservatory of Music eine (music) composition class gegeben – außergewöhnlich gestalten würde, war vorauszusehen. Der Unterricht erstreckte sich über den Zeitraum von 1960 bis 1964. Um Cages Musik sowie den damit verbundenen Aufführungsbesonderheiten wissend, ging er von dessen Spruch „Alles ist möglich“ aus. In der Folge stand weniger ein fertiges Werk im Fokus als vielmehr der Entstehungsprozess dazu. Dunn ging es nicht darum, mittels körperlicher Fertigkeiten zu einem aufführbaren Werk zu finden, sondern vor allem um spontanes körperliches Tun. Dass ein solches Vorgehen schon der wendige Veen praktiziert hat, ist immerhin möglich. Dieses Tun seiner SchülerInnen wurde dann von Dunn nicht evaluiert, sondern mit Fragen konfrontiert, ein für die meist schon erfahrenen TänzerInnen irritierender Vorgang, war man doch bislang eher daran gewöhnt, Anweisungen zu erhalten, deren Ausführung dann als richtig oder falsch beurteilt wurden. Diese Fragenlauteten: „What did you see? What did you do? What took place?“, „How did you go about constructing and ordering?“, „What are the materials?“, „Where did you find or how did you form them?“ Dazu ist zu bemerken, dass solch eine kritische Analyse der Bewegung zu den Eckpfeilern etwa des Unterrichts in Hellerau-Laxenburg gehörte. Deutliche Spuren davon sind in den Kritiken von Edwin Denby zu lesen, der in Laxenburg studiert hatte. (Denby schreibt übrigens 1944 über den ersten von Cage und Cunningham bestrittenen Abend, die Vorstellung sei von „greatest esthetic elegance“gewesen.) Dunns Aufgabenstellungen waren, so Forti, „to make a dance by combining sets of choices for body parts, durations, parts of the rooms, and left or right directions in space“.

Die Konzentration auf die Bewegung in Dunns Unterricht wäre an sich nichts Neues, heißt es doch etwa in Zusammenhang mit Laban, seine historische Leistung sei es gewesen, einen „Durchbruch zum Wesen der reinen Bewegung“ erzielt und diese wieder zu einem Erlebnis gemacht zu haben. Dies meinte auch, dass man der Musik und damit der Persönlichkeit von Jaques-Dalcroze den Rücken zugekehrt hatte. Doch sich mit dieser Laban-Bemerkung zufriedenzugeben, wäre voreilig, denn der Satz ist nur der erste Teil seines Credos. Gemäß Labans zweipoligem Denken, das er mit fast allen Vertretern der Tanzmoderne teilte, folgte nämlich ein zweiter Teil. Den kontrastierenden Polen „Abstraktion und lebendig bewegter Ausdruck“ folgend, war der Bewegung ausdrucksstarker Inhalt zugeordnet. Dazu kam – nicht nur bei Laban und Wigman – die Meinung: „Keine echte Freiheit ohne neues Gesetz“ und: „Stärkster Ausdruck als klarste Form“, beides Aussprüche, denen in den USA schon längst nicht mehr Folge geleistet wurde. Und damit sind auch jene Kompositionsbausteine genannt, auf die man nun verzichtete: das von Jaques-Dalcroze und Horst diktierte Zusammenwirken von Musik und Choreografie sowie Form und Ausdruck.

Die Konzentration auf die Bewegung in Dunns Unterricht wäre an sich nichts Neues, heißt es doch etwa in Zusammenhang mit Laban, seine historische Leistung sei es gewesen, einen „Durchbruch zum Wesen der reinen Bewegung“ erzielt und diese wieder zu einem Erlebnis gemacht zu haben. Dies meinte auch, dass man der Musik und damit der Persönlichkeit von Jaques-Dalcroze den Rücken zugekehrt hatte. Doch sich mit dieser Laban-Bemerkung zufriedenzugeben, wäre voreilig, denn der Satz ist nur der erste Teil seines Credos. Gemäß Labans zweipoligem Denken, das er mit fast allen Vertretern der Tanzmoderne teilte, folgte nämlich ein zweiter Teil. Den kontrastierenden Polen „Abstraktion und lebendig bewegter Ausdruck“ folgend, war der Bewegung ausdrucksstarker Inhalt zugeordnet. Dazu kam – nicht nur bei Laban und Wigman – die Meinung: „Keine echte Freiheit ohne neues Gesetz“ und: „Stärkster Ausdruck als klarste Form“, beides Aussprüche, denen in den USA schon längst nicht mehr Folge geleistet wurde. Und damit sind auch jene Kompositionsbausteine genannt, auf die man nun verzichtete: das von Jaques-Dalcroze und Horst diktierte Zusammenwirken von Musik und Choreografie sowie Form und Ausdruck.

Ein von Dunn vertretenes Unterrichts-Charakteristikum war auch die Demontage der bislang gefeierten Persönlichkeiten, seien es LehrerInnen oder PerformerInnen, des Modern Dance. Wenn etwa Paxton von „musical ideas, in rebound“ spricht, schlägt er genau in diese Kerbe. Dass er selbst nur wenig später zu einer herausragenden charismatischen Figur der Postmoderne wurde, störte ihn wahrscheinlich weniger. Dunn half also, die Studierenden von den bis dahin existierenden, nunmehr als kompositorische Würgegriffe empfundenen Ansichten zu befreien. Musik, die er für den Unterricht benutzte, waren Kompositionen von Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez oder Erik Satie. In dem „handling“der Musik ging es dabei – eine Qualität, mit der schon Cunningham gearbeitet hatte – um eine „separateness of dancing from the musical structure“. Dabei wurden „dance and indeterminate structures“ nicht als musikalische Formen vermittelt, sondern vielmehr als „times-structure“, die für jegliche künstlerische Form von Wichtigkeit war, sei es nun Tanz, Musik, Malerei, Plastik, Happenings oder Literatur. Damit konnte auch der Tanz künstlerisch breiter verankert werden. Interessant in diesem Zusammenhang, dass Veen schon 1938 ein Werk mit dem Titel „Theme and Variations on Contemporary Dance in Relation to the Fine Arts“ herausbrachte.

Charts

Dunn folgte Cage auch in weiteren Überlegungen. Der Komponist hatte sein neues Verständnis von „Ton“ auf die körperliche Bewegung übertragen, wobei es ihm auch um Variationsmöglichkeiten von Bewegungsqualitäten ging, die nicht in der herkömmlichen Weise festgehalten werden konnten. (Auch deswegen fertigte Dunn das von ihm 1962 erstellte Werkverzeichnis der Kompositionen von Cage nicht chronologisch an, sondern ordnete es nach Kompositionsmerkmalen.) Dunn hatte ebenfalls den künstlerischen Umraum im Auge, denn Cage ging es in seinen Vorhaben immer um die Ausdehnung von festgesetzten Grenzen und Inhalten. Der Komponist sprach, wie schon erwähnt, von einem „Raum des Nichts“, in dem dann Platz für die Materialität von Mitteln sei. Nicht nur in diesem Zusammenhang war Dunn von den Schriften von László Moholy-Nagy beeindruckt, genauer von dessen Betonung „on the nature of materials, and on basic structural elements“, was wiederum an den jungen Wiener denken lässt, der von Gera sicher des Öfteren in die nahen Bauhaus-Städte reiste. Andere von ihm besuchte Städte, Würzburg und Berlin, genauer das Choreografische Institut Laban, kommen ebenfalls im Zusammenhang mit dem Unterricht, den Dunn bei Veen genossen hat, in den Sinn.

Für Cage wie für Dunn wurde Notation wichtig, wobei der Fokus dabei ganz bewusst auf dem Akt des Aufschreibens lag, das heißt auf „-graphy in choreography“. Es ging also nicht nur, wie das bei Wigman noch der Fall war, um ein Festhalten von Choreografie, das Aufschreiben wurde aufgefasst als Teil eines objektivierenden Kompositionsprozesses. Es begünstigte „creating nonintuitive choices and by viewing the total range of possibilities for the dance“. Mit dem schriftlichen Festhalten stellte man die Möglichkeiten für weiteres Tun zur Verfügung. Dunn setzte sich auch deswegen für den Gebrauch der Labanotation ein. Er schreibt: „Laban’s idea was very secondarily to make a ‚Tanzschrift‘, a dance-writing, a way to record. Laban’s idea was to make a ‚Schrifttanz‘ to use graphic – written – inscriptions and then to generate activities.“ Der Choreograf, so Dunn, sollte bestrebt sein, „to invent and choose the graphic side and invent or choose the correlations“. Diese Vorgangsweise war für Dunns SchülerInnen zunächst eine größere Herausforderung, waren sie doch – zum Unterschied zu Musikern – nicht an den Umgang mit Notation gewöhnt. Die vorhandenen Charts belegen jedoch, dass man lernte, ebenso spielerisch wie eindrucksvoll damit umzugehen.

Für Cage wie für Dunn wurde Notation wichtig, wobei der Fokus dabei ganz bewusst auf dem Akt des Aufschreibens lag, das heißt auf „-graphy in choreography“. Es ging also nicht nur, wie das bei Wigman noch der Fall war, um ein Festhalten von Choreografie, das Aufschreiben wurde aufgefasst als Teil eines objektivierenden Kompositionsprozesses. Es begünstigte „creating nonintuitive choices and by viewing the total range of possibilities for the dance“. Mit dem schriftlichen Festhalten stellte man die Möglichkeiten für weiteres Tun zur Verfügung. Dunn setzte sich auch deswegen für den Gebrauch der Labanotation ein. Er schreibt: „Laban’s idea was very secondarily to make a ‚Tanzschrift‘, a dance-writing, a way to record. Laban’s idea was to make a ‚Schrifttanz‘ to use graphic – written – inscriptions and then to generate activities.“ Der Choreograf, so Dunn, sollte bestrebt sein, „to invent and choose the graphic side and invent or choose the correlations“. Diese Vorgangsweise war für Dunns SchülerInnen zunächst eine größere Herausforderung, waren sie doch – zum Unterschied zu Musikern – nicht an den Umgang mit Notation gewöhnt. Die vorhandenen Charts belegen jedoch, dass man lernte, ebenso spielerisch wie eindrucksvoll damit umzugehen.

Ab 1972 sollte sich Dunns Konzentration auf Laban noch intensivieren: Er studierte Laban/Bartenieff Movement Analysis bei Irmgard Bartenieff, einer 1933 aus Nazideutschland geflüchteten Laban-Schülerin, und unterrichtete in der Folge am New Yorker Dance Notation Bureau und am Laban/Bartenieff Institute for Movements Studies. Dazu ist zu sagen: Während man sich im angloamerikanischen Raum in diesen Jahren eingehend mit Laban auseinandersetzte, waren in Mitteleuropa sein Name und sein Tun etwas, woran man sich nur ungern erinnerte. Diese Sachlage änderte sich erst, als die anderswo in Zusammenhang mit Laban gewonnenen Erkenntnisse via Amerika nach Mitteleuropa importiert wurden.

Ein Besuch in der alten Heimat

Ein Besuch in der alten Heimat