![]() Für seine am 9. April 2025 zur Uraufführung gelangende Kreation „Pathétique“ hat Martin Schläpfer, Direktor und Chefchoreograf des Wiener Staatsballetts, erneut Tschaikowskis Sechste Symphonie – diesmal in eine Komposition Händels mündend – herangezogen (seine erste Auseinandersetzung mit Tschaikowskis letzter vollendeter Komposition war bereits 2007 für ballettmainz erfolgt). Steht Schläpfers neuestes Werk am Ende seiner Wiener Ära, so führte die erste choreografische Realisierung der „Pathétique“ an der Wiener Staatsoper vor fast 70 Jahren zum Beginn einer Direktionszeit, jener von Dimitrije Parlić!

Für seine am 9. April 2025 zur Uraufführung gelangende Kreation „Pathétique“ hat Martin Schläpfer, Direktor und Chefchoreograf des Wiener Staatsballetts, erneut Tschaikowskis Sechste Symphonie – diesmal in eine Komposition Händels mündend – herangezogen (seine erste Auseinandersetzung mit Tschaikowskis letzter vollendeter Komposition war bereits 2007 für ballettmainz erfolgt). Steht Schläpfers neuestes Werk am Ende seiner Wiener Ära, so führte die erste choreografische Realisierung der „Pathétique“ an der Wiener Staatsoper vor fast 70 Jahren zum Beginn einer Direktionszeit, jener von Dimitrije Parlić!

1957, also zu einer Zeit, in der große reisende klassische Ballettkompanien noch florierten – das Ballet Russe de Monte Carlo mit New York als Hauptquartier, das in London beheimatete Festival Ballet und das glamouröse Grand Ballet du Marquis de Cuevas mit Stammsitz in Paris –, fanden an der Wiener Staatsoper „Ballettwochen“ statt. Zu den Höhepunkten zählte ein Gastspiel des durch Rockefeller-Gelder gestützten Ensembles des exzentrischen chilenischen Marquis. Erste Ballettmeisterin des seit 1947 hauptsächlich in Europa tourenden Ensembles war Bronislawa Nijinska, zu seinen Stars zählten Rosella Hightower, Alicia Markova, Tamara Toumanova, Nina Vyroubova, Marjorie Tallchief, Serge Golovine, George Skibine, Erik Bruhn und in der letzten Saison seines Bestehens (1961/62) Rudolf Nurejew.

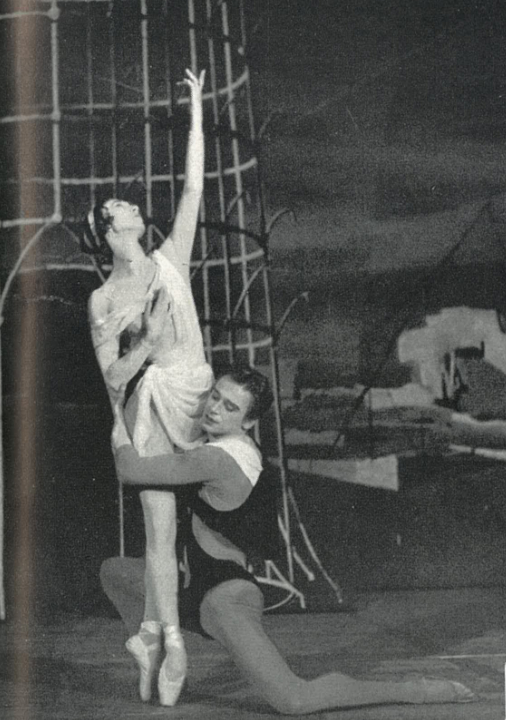

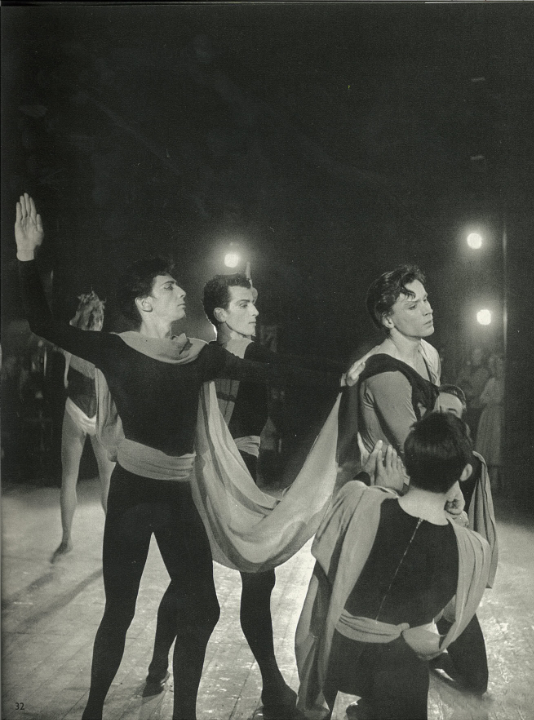

Im Mittelpunkt des Gastspiels bei besagten Ballettwochen an der Wiener Staatsoper (11. bis 30. November 1957) stand am 19. November die Uraufführung von Serge Lifars Ballett „L’Amour et son destin“ (Die Liebe und ihr Schicksal) zu Tschaikowskis Symphonie „Pathétique“. Schon seit Jahren war Lifar von der Idee besessen, sich dieser Musik, von der Serge Diaghilew auf seinem Sterbebett in Venedig zu ihm gesprochen haben soll, als Hommage an seinen Entdecker und Förderer zu widmen. Zuvorgekommen war ihm freilich Isadora Duncan, die schon 1915 in New York mit dem zweiten Satz der „Pathétique“ vor das Publikum getreten ist und 1916 in Paris mit dem dritten und vierten Satz ihre Interpretation vervollständigte. Lifars vier Jahrzehnte später erfolgte Realisierung erzielte, so der Journalist Jean Laurent, „une sorte de triomphe à l’Opéra de Vienne“. Das Ballett sei, laut Lifars damaliger „ballerine préférée“ Vyroubova, die die weibliche Hauptrolle tanzte, zum profundesten Werk seines gesamten Schaffens geworden. Bei seiner anschließend an das Wiener Gastspiel erfolgten Pariser Erstaufführung offenbarte „L’Amour et son destin“ für die französische Kritikerin Marie Franҫoise-Christout „Choreographie von hoher lyrischer Qualität und in perfekter Abstimmung mit Tschaikowskis Symphonie Pathétique“.

Die am Besetzungszettel knapp gehaltene Wiedergabe der Handlung des sich auf zwei Akte und vier Szenen (Liebe – Versuchung – Scheinsieg – Triumph des Schicksals) erstreckenden Balletts lautet: „Die Kraft der Liebe zwingt zwei Wesen zum Kampf gegen das Schicksal, das sie trennen will. Aber das Schicksal, dem kein Wesen entrinnen kann, hat sein Opfer gewählt. Verzweifelt wehrt sich der Mann und verliert den Kampf.“

Was der Besetzungszettel weiters preisgibt, sind die Namen des Ausstatters (Georges Wakhévitch, in diesen Jahren Stammgast an der Wiener Staatsoper), des Dirigenten (Charles Mackerras, der das Orchester der Wiener Staatsoper leitete) und der Ausführenden der Hauptpartien (Vyroubova als Die Frau, Golovine als Der Mann, Genia Melikova als Das Schicksal, Jacqueline Moreau als Die Verführerin; weiters Krieger, Vier schwarze Engel und Vier weiße Engel, unter ihnen die zwanzigjährige Marcia Haydée); und im hochrangig besetzten Corps de ballet scheint der Name einer Tänzerin auf, die aus der von Grete Wiesenthal geleiteten Tanzabteilung der Akademie für Musik und darstellende Kunst hervorgegangen ist: Milena Vukotic.

Was der Besetzungszettel weiters preisgibt, sind die Namen des Ausstatters (Georges Wakhévitch, in diesen Jahren Stammgast an der Wiener Staatsoper), des Dirigenten (Charles Mackerras, der das Orchester der Wiener Staatsoper leitete) und der Ausführenden der Hauptpartien (Vyroubova als Die Frau, Golovine als Der Mann, Genia Melikova als Das Schicksal, Jacqueline Moreau als Die Verführerin; weiters Krieger, Vier schwarze Engel und Vier weiße Engel, unter ihnen die zwanzigjährige Marcia Haydée); und im hochrangig besetzten Corps de ballet scheint der Name einer Tänzerin auf, die aus der von Grete Wiesenthal geleiteten Tanzabteilung der Akademie für Musik und darstellende Kunst hervorgegangen ist: Milena Vukotic.

Rätselhaft mutet der auf dem Zettel aufscheinende Name des Choreografen an: Dimitrije Parlić! Was mag vorgefallen sein, dass der Librettist Lifar nicht der ausführende Choreograf war? Zwar war Lifars Position als Beherrscher der Pariser Ballettszene schon ins Wanken geraten (er verließ die Opéra 1958; Jungstars wie Roland Petit oder Maurice Béjart hatten ihm schon seit geraumer Zeit seine Vorrangstellung streitig gemacht), jedoch ein von ihm erdachtes Ballett zur Gestaltung durch einen anderen Choreografen freizugeben, entsprach ganz und gar nicht Lifars flamboyantem Stil der Inszenierung seiner eigenen Person. War Krankheit die Ursache (in einem seiner zahlreichen Bücher fand er es angebracht, ein „première fois malade“ bezeichnetes Foto zu veröffentlichen, das ihn am Krankenlager zeigt) oder ein Streit mit dem Marquis (beide Herren liebten es, Kontroversen öffentlich auszutragen, sie scheuten sich nicht, ein Duell zu inszenieren, aus dem die Kontrahenten freilich weitgehend unversehrt hervorgingen)?

Was immer vorgefallen sein mag, die Definition der Urheberschaft der Choreografie auf dem Wiener Uraufführungszettel – „nach einem choreografischen Entwurf“ – lässt zu, dass Parlić als der eigentliche Choreograf des Balletts angesehen werden kann. Nach Aussage von Vyroubova sollen Beginn und Ende des Balletts von Lifar angelegt worden sein und Parlić habe in seiner weiterführenden Arbeit darauf aufgebaut. Bei einem Gastspiel in London 1958 lautete die gefinkelte Zuschreibung der Autorenschaft von „L’Amour et son destin“ folgendermaßen: Ballett von Lifar; Choreografie: Parlić; Choréauteur: Lifar.

Für Parlić, der in Wien kein Unbekannter war – der gebürtige Salonikier war 1943/44 am Opernhaus der Stadt Wien (Volksoper) als Solotänzer engagagiert –, hatte sein Choreografendebüt an der Wiener Staatsoper mit Lifars schicksalsbeladenem Stoff glückliche Folgen. Wenige Monate nach der Uraufführung kürte ihn der damalige Operndirektor Herbert von Karajan zum Nachfolger der im Mai 1958 verstorbenen Ballettchefin Erika Hanka. Mit der von ihr innerhalb der Ballettwochen am 16. November 1957 präsentierten Premiere von Bartóks „Der wunderbare Mandarin“ und der Uraufführung von Einems „Medusa“ hatte Hanka noch zwei ihrer erfolgreichsten Kreationen für die Wiener Kompanie präsentiert. Erste Kontakte zwischen Parlić und seiner Vorgängerin hatte es schon 1955 gegeben, als der aufstrebende Choreograf an der Volksoper mit dem von ihm geleiteten Jugoslawischen Nationalballett seine Version von Prokofjews „Romeo und Julia“ darbot. Zu Hankas nicht mehr realisierten Vorhaben zählte eine Übernahme dieser Choreografie für das Wiener Staatsopernballett; als neuer Ballettchef konnte Parlić diesen Plan selbst umsetzen, „Romeo und Julia“ hatte im März 1960 Premiere im Haus am Ring.

Für Parlić, der in Wien kein Unbekannter war – der gebürtige Salonikier war 1943/44 am Opernhaus der Stadt Wien (Volksoper) als Solotänzer engagagiert –, hatte sein Choreografendebüt an der Wiener Staatsoper mit Lifars schicksalsbeladenem Stoff glückliche Folgen. Wenige Monate nach der Uraufführung kürte ihn der damalige Operndirektor Herbert von Karajan zum Nachfolger der im Mai 1958 verstorbenen Ballettchefin Erika Hanka. Mit der von ihr innerhalb der Ballettwochen am 16. November 1957 präsentierten Premiere von Bartóks „Der wunderbare Mandarin“ und der Uraufführung von Einems „Medusa“ hatte Hanka noch zwei ihrer erfolgreichsten Kreationen für die Wiener Kompanie präsentiert. Erste Kontakte zwischen Parlić und seiner Vorgängerin hatte es schon 1955 gegeben, als der aufstrebende Choreograf an der Volksoper mit dem von ihm geleiteten Jugoslawischen Nationalballett seine Version von Prokofjews „Romeo und Julia“ darbot. Zu Hankas nicht mehr realisierten Vorhaben zählte eine Übernahme dieser Choreografie für das Wiener Staatsopernballett; als neuer Ballettchef konnte Parlić diesen Plan selbst umsetzen, „Romeo und Julia“ hatte im März 1960 Premiere im Haus am Ring.

Zum Ausgangspunkt, der Uraufführung von Martin Schläpfers Wiener „Pathétique“, zurückkehrend, sei vermerkt, dass die erste lokale Aufführung von Tschaikowskis „Sechster“ vor exakt 130 Jahren durch die Wiener Philharmoniker unter Hans Richter im Musikverein stattfand. Wie schon damals im Konzertprogramm, wird auch nun im mehrteiligen Abend des Wiener Staatsballetts Mozart erklingen. War es 1895 die D-Dur-Symphonie KV 297, so ist es jetzt das durch George Balanchine „sichtbar“ gewordene Divertimento KV 287, dazu Merce Cunninghams von Robert Rauschenberg pointillistisch gesehenes „Summerspace“ mit Musik von Morton Feldman. Fürwahr eine generöse Abschiedsgeste des scheidenden Ballettdirektors.