![]() Das Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) nützt in seiner Ausstellung „Johann Strauss: Rausch und Ekstase. Feministischer Ausdruckstanz im Plakat 1900–1933“ die Gunst der Stunde, indem es die Kunst des Jahresregenten Strauss, das heißt also seine Musik, mit Exponaten seiner Tanzplakatsammlung in Zusammenhang bringt! In der kleinen aber umso feineren Ausstellung werden Vertreterinnen der Wiener Tanzmoderne gezeigt, deren oft rauschhafte Kunst sich (auch) in der neuen Interpretation von Walzern manifestierte. Der Walzer stellte dabei zuweilen eine Brücke zwischen der traditionellen Funktion der Musik im Tanz des 19. Jahrhunderts und seiner neuen Aufgabe in der Tanzmoderne dar.

Das Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) nützt in seiner Ausstellung „Johann Strauss: Rausch und Ekstase. Feministischer Ausdruckstanz im Plakat 1900–1933“ die Gunst der Stunde, indem es die Kunst des Jahresregenten Strauss, das heißt also seine Musik, mit Exponaten seiner Tanzplakatsammlung in Zusammenhang bringt! In der kleinen aber umso feineren Ausstellung werden Vertreterinnen der Wiener Tanzmoderne gezeigt, deren oft rauschhafte Kunst sich (auch) in der neuen Interpretation von Walzern manifestierte. Der Walzer stellte dabei zuweilen eine Brücke zwischen der traditionellen Funktion der Musik im Tanz des 19. Jahrhunderts und seiner neuen Aufgabe in der Tanzmoderne dar.

Die Auswahl der auf den Exponaten Dargestellten zeigt aber nicht nur den via Musik evozierten sinnlichen Aspekt, dem Austellungskurator Peter Klinger gelingt es auch, die Besonderheit des zweiten Teils des Titels durch Exponate herauszuarbeiten. Die Vertreterinnen der Tanzmoderne – und somit eine wahre weibliche Phalanx, die die Bühnen nicht nur Wiens eroberten – rekrutierten sich nämlich aus allen nach 1900 existierenden stilistischen Tanzformen. Sie vertraten jene Bandbreite von Körperarbeiten, die für die Tanzmoderne charakteristisch war. Diese reichte von einer „leichten“ Sicht tradierter Körperordnung bis hin zu lebensphilosophischen Statementes. Auf den Plakaten sind also Varietétänzerinnen ebenso zu sehen wie Vertreterinnen des institutionalisierten klassischen Tanzes sowie sich „frei“ fühlende Anhängerinnen der verschiedenen reformpädagogischen Tanzrichtungen.

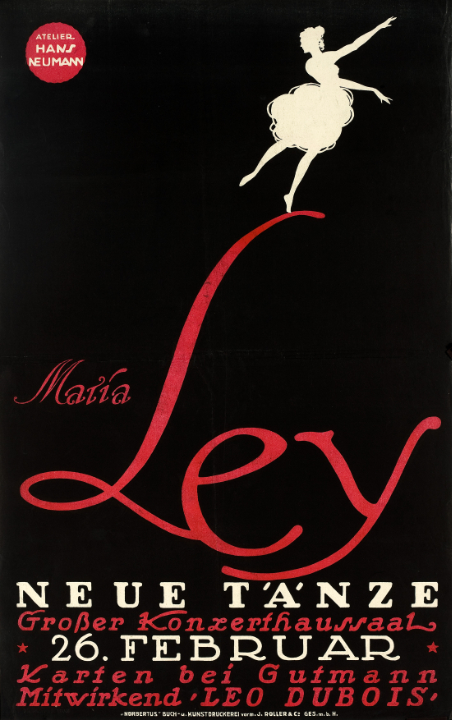

Zu den in der Ausstellung vertretenen Tänzerinnen der Tanzmoderne – sie repräsentieren nur einen Bruchteil jener Tanzschaffenden, die ab den 1910er-Jahren in Wien aktiv waren – gehören zum ersten diejenigen, die in ihrer Körperarbeit vom klassischen Ballett ausgehen. Es sind dies die Schwestern Wiesenthal, Grete und Elsa; dazu gehören auch Lucy Kieselhausen und Maria Ley; hinzu kommen Riki Raab und Hedy Pfundmayr, die Ballett „modern“ interpretieren. Mit ihrem Anspruch „Tanz ist Kunst“ kann Gertrud Bodenwieser als Opposition zu den Varietétänzerinnen Tórtola Valencia und Miss Macara, aber auch zu der nunmehr zur Moderne „konvertierten“ Gertrude Barrison gesehen werden. Vertreterinnen der verschiedenen reformerischen Wege sind vertreten durch Hilde Schlager (Émile Jaques-Dalcroze); Primavera und Beatrice Mariagraete (Duncanismus); Stella Kramrisch (Delsartismus); Hilda Hager (Schule Loheland). Anny Helveg könnte als Moderne Charaktertänzerin bezeichnet werden; in der Schule von Rose Palmé verbinden sich unterschiedliche Stränge der Moderne mit dem klassischen Tanz. Bereits zu einer weiteren Generation zählen die Wiesenthal-Schülerinnen Pepitta Höllriegl, Wera Weigel (Zahradnik) und Ingela Dulnig sowie die Ellen-Tels-Schülerin Ricki Neumann; zu sehr speziellen körperlichen Ausdrucksformen findet die Bodenwieser-Schülerin Cilli Wang mit ihrer Partnerin Fritzi Klein. Als einziger bildlich und namentlich festgehaltener Tänzer dieser Plakatschau scheint Helvegs Partner William Askin auf.

Nicht nur heimischen RepräsentantInnen, sondern auch Gastierenden wird in der Ausstellung Platz gegeben: Neben den erwähnten Varietékünstlerinnen Tórtola Valencia und Miss Macara sind dies die dem Kabarett nahestehende Lena Amsel, die Loheland-Tänzerin Eva Maria Deinhardt und das schon in seiner Bezeichnung als „Petz-Kainer-Ballett“ die Verbindung von Tanz und bildender Kunst zum Ausdruck bringende moderne Tanzensemble von Ellen Petz (eine die Lehren von Bess M. Mensendieck vertretende Tänzerin) und dem Maler Ludwig Kainer.

Als ein Clou der Ausstellung mag das Plakat der Fantasietänze und Rhythmische Gymnastik lehrenden Schule „Alfons Török. Bühnentänze“ angesehen werden. Das von Török, dem Verfasser des 1918 erschienenen Buches „Tanzabende“, gegründete Institut befand sich vis à vis dem MAK-Gebäude am Stubenring 24 (Eingang Biberstraße 2)!

Die enorme künstlerische Kraft, die die Tanzmoderne seit 1900 entwickelt hatte – die stilistische Richtung wurde von den Nationalsozialisten abgewürgt –, zeigte sich nicht nur am Interesse, das die bildende Kunst für die neue Bewegungskunst entwickelte, sondern auch an ihrer Bereitschaft, auf Form und Wesen von Bewegungsnuancen einzugehen. Die rund 40 ausgestellten Plakate geben Zeugnis davon. Viele der Exponate bestechen nämlich nicht nur durch ihre räumliche Konzeption, sondern auch durch ihr Vermögen, ein einziges Bewegungscharakteristikum gleichsam in einem „Still“ festzuhalten. Dass dieses „besondere Merkmal“ sich gleichzeitig auch als Bewegungskennzeichen der ganzen stilistischen Tanzrichtung erweist, ist höchst bemerkenswert. Dies trifft für die später bekannte Kostümbildnerin Erni Kniepert, die den berühmten Back-bend der Hedy Pfundmayr festhält, ebenso zu wie für Erwin Lang, der die bekannte Handführung der Grete Wiesenthal in den Fokus rückt. Dem Absolventen der Kunstgewerbeschule Lang kommt an sich noch größere Bedeutung zu. Er war es, der gemeinsam mit dem Maler Rudolf Huber die Karriere der Schwestern Wiesenthal auf den Weg brachte. Aber mehr noch: Er erweist sich gleichsam als künstlerischer Filter zwischen der stilistischen Eigenart seiner späteren Ehefrau Grete und der neuen bildenden Kunst in der Stadt. Besonders in der ganz frühen Phase ihrer Karriere verkörpert ihr Tanz im buchstäblichen Sinn die Malerei. Zu denken ist hier besonderes an den in Wien gastierenden Ferdinand Hodler sowie den Imprint, den der Schweizer (etwa bei Kolo Moser, der auch mit einem Plakat vertreten ist) hinterließ.

Die enorme künstlerische Kraft, die die Tanzmoderne seit 1900 entwickelt hatte – die stilistische Richtung wurde von den Nationalsozialisten abgewürgt –, zeigte sich nicht nur am Interesse, das die bildende Kunst für die neue Bewegungskunst entwickelte, sondern auch an ihrer Bereitschaft, auf Form und Wesen von Bewegungsnuancen einzugehen. Die rund 40 ausgestellten Plakate geben Zeugnis davon. Viele der Exponate bestechen nämlich nicht nur durch ihre räumliche Konzeption, sondern auch durch ihr Vermögen, ein einziges Bewegungscharakteristikum gleichsam in einem „Still“ festzuhalten. Dass dieses „besondere Merkmal“ sich gleichzeitig auch als Bewegungskennzeichen der ganzen stilistischen Tanzrichtung erweist, ist höchst bemerkenswert. Dies trifft für die später bekannte Kostümbildnerin Erni Kniepert, die den berühmten Back-bend der Hedy Pfundmayr festhält, ebenso zu wie für Erwin Lang, der die bekannte Handführung der Grete Wiesenthal in den Fokus rückt. Dem Absolventen der Kunstgewerbeschule Lang kommt an sich noch größere Bedeutung zu. Er war es, der gemeinsam mit dem Maler Rudolf Huber die Karriere der Schwestern Wiesenthal auf den Weg brachte. Aber mehr noch: Er erweist sich gleichsam als künstlerischer Filter zwischen der stilistischen Eigenart seiner späteren Ehefrau Grete und der neuen bildenden Kunst in der Stadt. Besonders in der ganz frühen Phase ihrer Karriere verkörpert ihr Tanz im buchstäblichen Sinn die Malerei. Zu denken ist hier besonderes an den in Wien gastierenden Ferdinand Hodler sowie den Imprint, den der Schweizer (etwa bei Kolo Moser, der auch mit einem Plakat vertreten ist) hinterließ.

Um – keineswegs wahllos – noch einige Ausstellungsstücke hervorzuheben: Das „Phantasievolle“ ist in der Ausstellung durch Hans Neumann (Plakat Maria Ley), Anton Babion (Plakat Rose Palmé) und Franz Wacik (Plakat Riki Raab) vertreten; karikierende Dekorativität zeigt Walter Schnackenberg (Plakat Lena Amsel); den Kinetismus Heinz Reichenfelser (Plakat Eva Maria Deinhardt); expressionistisches Schwarz-Weiß Otto Rudolf Schatz (zugeschriebenes Plakat Anny Helveg und William Askin); lebhafteste, „bunt-naive“ Kleingliedrigkeit Eric Isenburger (Plakat Cilli Wang und Fritzi Klein); Eugen Stolzer scheint als Gestalter für den „Anbruch“ auf (Plakat Stella Kramrisch).

Neben dem bereits Festgehaltenen ist ein besonderes Verdienst der Ausstellung, einigen Tanzkünstlerinnen der Moderne, die Gefahr laufen, in Vergessenheit zu geraten, erneut ein Podium gegeben zu haben.

JOHANN STRAUSS: RAUSCH UND EKSTASE. Feministischer Ausdruckstanz im Plakat 1900–1933. Ausstellung im MAK Plakat Forum, 17. Juni bis 2. November 2025.