Zur Wiederkehr des 200. Geburtstags von Johann Strauss Sohn erscheint der Aufsatzband jener Ringvorlesung „Strauss-Topographien: Klang | Raum | Wien“, die aus Anlass des Jubiläums vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien im Sommersemester 2025 abgehaltenen wurde. Das von Isabella Sommer herausgegebene Buch vereint die dabei gehaltenen Vorträge. Unter dem Titel „In den so unterschiedlichen Tanzräumen von Johann Strauss: Vor allem körperliche Bewegung!“ versucht die Autorin des Nachstehenden das – unter anderem auch – bewegungsgestaltende Phänomen Johann Strauss zu ergründen.

Zur Wiederkehr des 200. Geburtstags von Johann Strauss Sohn erscheint der Aufsatzband jener Ringvorlesung „Strauss-Topographien: Klang | Raum | Wien“, die aus Anlass des Jubiläums vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien im Sommersemester 2025 abgehaltenen wurde. Das von Isabella Sommer herausgegebene Buch vereint die dabei gehaltenen Vorträge. Unter dem Titel „In den so unterschiedlichen Tanzräumen von Johann Strauss: Vor allem körperliche Bewegung!“ versucht die Autorin des Nachstehenden das – unter anderem auch – bewegungsgestaltende Phänomen Johann Strauss zu ergründen.

Auf der Suche nach den von Johann Strauss beim Dirigieren eingesetzten Mitteln seien im Folgenden Passagen aus dem Aufsatz wiedergegeben. Von der Körpervirtuosität von Strauss ausgehend, wird der agierende Komponist hier als absichtsvoller Performer verstanden, der um die Wirkung dieser seiner Körpervirtuosität genau Bescheid weiß. Dass Strauss seit seiner frühesten Jugend bestrebt war, sich körperlich zu formen, belegen die vielzitierten Selbstzeugnisse, wonach er – wie ein Tänzer – vor dem Spiegel übte, um eine elegante Körperhaltung sowie eine schöne Bogenführung im Geigenspiel zu erzielen. Als Vorbild dafür dienten, wiederum nach Strauss’ eigenen Aussagen, die beobachteten Proben des Vaters, von denen er sagt: „wir lebten uns in seinen Chic ein“.

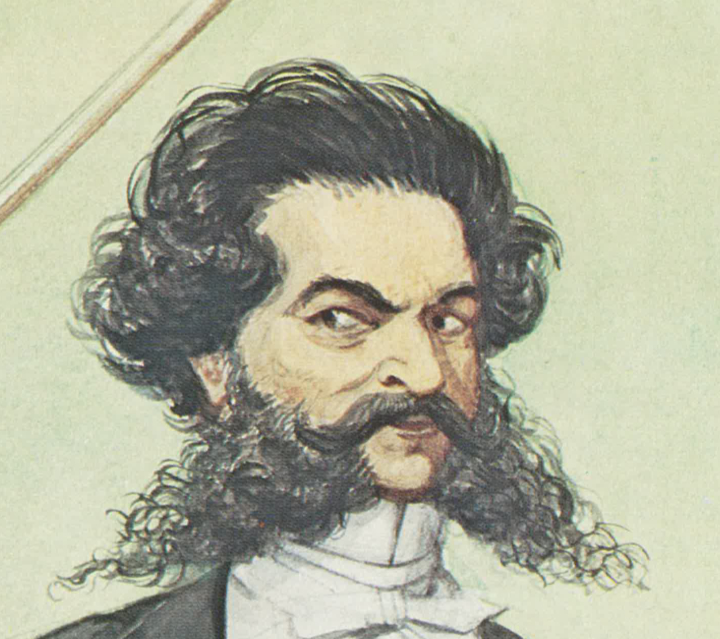

Um Strauss’ Dirigiermittel analysierend in den Blick zu nehmen, kommt der Aufsatz von Thomas Aigner, „Der Tiger des Walzers“, gerade recht.[1] Unter den festgehaltenen Beschreibungen von Strauss-Dirigaten scheinen die russischen besonders aussagekräftig. Von ihnen ausgehend, soll Strauss nun als Künstler der Tanzmoderne gesehen werden, als Schöpfer und Körper-Interpret in einer Person, die von Aigner festgehaltenen Zitate werden dabei neu gelesen.

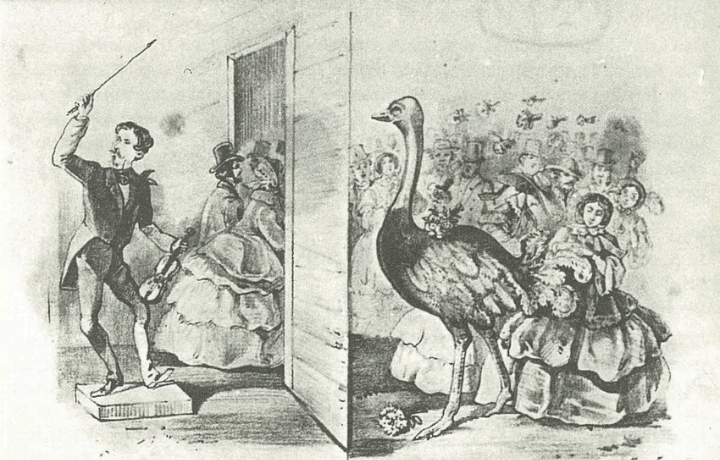

Strauss erweist sich als auratischer Performer, dem „männliche Schönheit“ konzidiert wird: Er versteht es, durch die Bewegung den Impakt seiner Musik zu potenzieren. Die Art des Dirigierens samt dem dazugehörigen „Kostüm“ ist offenbar nur in der Karikatur, also übersteigert, überliefert. Der Frack ist da selbstverständlich eng anliegend, das heißt, man sieht den schlanken, gespannten, etwas rückwärts geneigten Oberkörper, die schmale Taille und das hohle Kreuz, eine sehr selbstbewusste Haltung, die, nach der herrschenden Spanischmode, das Gesäß aus der Körpermitte heraus leicht nach hinten streckt.

Strauss erweist sich als auratischer Performer, dem „männliche Schönheit“ konzidiert wird: Er versteht es, durch die Bewegung den Impakt seiner Musik zu potenzieren. Die Art des Dirigierens samt dem dazugehörigen „Kostüm“ ist offenbar nur in der Karikatur, also übersteigert, überliefert. Der Frack ist da selbstverständlich eng anliegend, das heißt, man sieht den schlanken, gespannten, etwas rückwärts geneigten Oberkörper, die schmale Taille und das hohle Kreuz, eine sehr selbstbewusste Haltung, die, nach der herrschenden Spanischmode, das Gesäß aus der Körpermitte heraus leicht nach hinten streckt.

Sicherlich oft auf einem Podest stehend, verändern sich die Positionen während des Strauss-Dirigats wahrscheinlich nur wenig, er steht wohl selten, weder zu den Musikern noch dem Publikum, in vollem en face, verlässt also – so kann angenommen werden – das Spielbein-Standbein-Stehen nur wenig. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass Beobachter der Strauss-Dirigate mehr über den Dialog zwischen Strauss und seinem Publikum berichten als über jenen zwischen ihm und seinen Musikern.

Sicherlich oft auf einem Podest stehend, verändern sich die Positionen während des Strauss-Dirigats wahrscheinlich nur wenig, er steht wohl selten, weder zu den Musikern noch dem Publikum, in vollem en face, verlässt also – so kann angenommen werden – das Spielbein-Standbein-Stehen nur wenig. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass Beobachter der Strauss-Dirigate mehr über den Dialog zwischen Strauss und seinem Publikum berichten als über jenen zwischen ihm und seinen Musikern.

Die sehr hohen Absätze seiner Schuhe – man findet sie tatsächlich auch auf Fotografien – betonen den Eindruck eines (spanischen) Tänzers, ein offenbar sehr bewusst eingesetztes stilistisches Mittel. Beschreibungen schildern seine Bewegungen als hüpfend, zuweilen auch als lautes Stampfen mit dem Absatz, was wiederum an einen Zapateado erinnert. Gerade dies aber mache seine Polkas und Walzer „außerordentlich dansant“[2], insgesamt lägen „Feuer“ und „Grazie“[3]in seiner Art des Dirigierens.

Die berühmte Strauss-Pose mit der auf dem linken Oberschenkel aufgestützten Geige kann als absichtsvolle Zweiteilung des Körpers entlang der Mittelachse interpretiert werden. Strahlt die rechte Seite des Körpers eine spannungsgeladene Ruhe aus, so bildet das lässig auf dem Boden auftupfende Spielbein einen dialogisierenden Kontrast mit der rechten Armgestik. Sollte dies alles nur dem Spannungsaufbau, analog zur Intention der Walzerintroduktionen, dienen?

Die berühmte Strauss-Pose mit der auf dem linken Oberschenkel aufgestützten Geige kann als absichtsvolle Zweiteilung des Körpers entlang der Mittelachse interpretiert werden. Strahlt die rechte Seite des Körpers eine spannungsgeladene Ruhe aus, so bildet das lässig auf dem Boden auftupfende Spielbein einen dialogisierenden Kontrast mit der rechten Armgestik. Sollte dies alles nur dem Spannungsaufbau, analog zur Intention der Walzerintroduktionen, dienen?

Kopf und Hals sind aus den Schultern gehoben und leicht geneigt. Der Arm mit dem Violinbogen schwingt – mit viel Luft unter der Achsel – leicht und frei auch über den Kopf hinaus in den Raum. Mit diesen „Schwüngen“, die zuweilen von dem ebenfalls nach allen Richtungen hin sich neigenden Oberkörper – es gibt Beobachter, die diese Bewegung ein „sich Wiegen“ nennen – unterstrichen werden, könne er, so heißt es immer wieder, sein Orchester zu den „geringsten Schattierungen“ seiner Kompositionen animieren.

![]() Die Frage, ob er beim Spielen ins Publikum hineinschaut oder gar mit einzelnen Personen bewusst Augenkontakt aufnimmt, wird indirekt von einer St. Petersburger Kritik beantwortet. Bei einem späteren Aufenthalt in Pawlowsk sei er nunmehr ernst, habe „die abgeschmackten Manieren der flammenden, ausdrucksvollen Blicke, der kunstvollen Seufzer, dem Wiegen des Körpers und dem bezeichnenden Aufstampfen mit dem Absatz für immer aufgegeben“.[4] Es finden sich aber auch „exzentrische Körperbewegungen“[5], sie haben an Krämpfe erinnert, jedoch in „veredelter, ästhetischer Art“, die offenbar einen besonderen Effekt erzielten, denn sie würden zu „Anfällen erotischen Wahnsinns treiben“[6]. 1867 etwa ist in diesem Zusammenhang vom Versprühen elektrischer Funken die Rede.

Die Frage, ob er beim Spielen ins Publikum hineinschaut oder gar mit einzelnen Personen bewusst Augenkontakt aufnimmt, wird indirekt von einer St. Petersburger Kritik beantwortet. Bei einem späteren Aufenthalt in Pawlowsk sei er nunmehr ernst, habe „die abgeschmackten Manieren der flammenden, ausdrucksvollen Blicke, der kunstvollen Seufzer, dem Wiegen des Körpers und dem bezeichnenden Aufstampfen mit dem Absatz für immer aufgegeben“.[4] Es finden sich aber auch „exzentrische Körperbewegungen“[5], sie haben an Krämpfe erinnert, jedoch in „veredelter, ästhetischer Art“, die offenbar einen besonderen Effekt erzielten, denn sie würden zu „Anfällen erotischen Wahnsinns treiben“[6]. 1867 etwa ist in diesem Zusammenhang vom Versprühen elektrischer Funken die Rede.

So weit eine knappe Auslegung von Strauss’ in einer Karikatur festgehaltenen Körperaktionen als Performer. Dazu eine – überaus verlockende – Interpretation: Könnte Strauss vielleicht mit seiner Dirigierweise das dem Gesellschaftstanz verordneten 1, 2, 3 eine eigene, frei von jeglichem musikbezogenen Reglement, gewissermaßen (moderne) tänzerische Auslegung seiner Kompositionen entgegengestellt haben? Diese (tatsächlich auf die Bühne gebracht von Grete Wiesenthal?) stellt sich ohne Mühe an die Seite der auch heute noch ekstatischen Resonanz der Musik von Johann Strauss. Dazu gehört aber auch die noch immer wahrgenommene atmosphärische Resonanz einer auratischen Persönlichkeit, deren Körperschatten farbig sind.

Das im Hollitzer Verlag erscheinende Buch „Johann Strauss-Topographien Klang / Raum / Wien“ vereinigt die Vorträge von Barbara Babić. Michele Callela, Marion Linhardt, Anita Mayer-Hirzberger, Gunhild Oberzaucher-Schüller, Oliver Rathkolb, Isabella Sommer, Wolfgang Stanicek und Melanie Unseld.

Fußnoten

[1] Thomas Aigner: „Der Tiger des Walzers“, in: Johann Strauss. Ein Leben für die Musik, hg. von Thomas Aigner, Stefan Engl und Kyra Waldner, Ausstellungskatalog Wienbibliothek im Rathaus und Theatermuseum. Wien/Salzburg: Residenzverlag, 2025, S. 104–121.

[2] Ebd., S. 106.

[3] Ebd., S. 107.

[4] In: Franz Endler: Johann Strauss. Um die Welt im Dreivierteltakt. Wien: Amalthea, 1998, S. 138–139.

[5] Aigner, S. 106.

[6] Ebd.