Zum „Prometheus“-Ballett – Unterwegs auf Augenhöhe (2)

![]() Der Pas de deux, den Salvatore Viganò sicherlich als Reverenz an Noverres 1777 herausgekommenes Divertissement „Weiß und Rosenfarb“ einfach „Rosenfarben Pas de deux“ nannte, hielt Wien sofort in Atem und löste ganz unterschiedliche, in jedem Falle aber heftige Reaktionen aus. Als revolutionär wurde die vor allem von Mme Viganò bewusst zur Schau getragene Körperlichkeit angesehen, wobei die ausdrücklich gezeigte, an der Antike orientierte Leiblichkeit noch erschreckender wirkte, als eben noch das von Johann Joachim Winckelmann evozierte Bild einer „weißen Antike” provokant negiert wurde.

Der Pas de deux, den Salvatore Viganò sicherlich als Reverenz an Noverres 1777 herausgekommenes Divertissement „Weiß und Rosenfarb“ einfach „Rosenfarben Pas de deux“ nannte, hielt Wien sofort in Atem und löste ganz unterschiedliche, in jedem Falle aber heftige Reaktionen aus. Als revolutionär wurde die vor allem von Mme Viganò bewusst zur Schau getragene Körperlichkeit angesehen, wobei die ausdrücklich gezeigte, an der Antike orientierte Leiblichkeit noch erschreckender wirkte, als eben noch das von Johann Joachim Winckelmann evozierte Bild einer „weißen Antike” provokant negiert wurde.

Glucks Marmor trägt jetzt Farbe

In Mme Viganòs Interpretation stand die erotische Ausstrahlung im Mittelpunkt. Winckelmanns 1764 festgehaltener Ausspruch, „ein schöner Körper (sei) desto schöner …, je weißer er ist”[1], von dessen Essenz alle Künste erfasst worden waren und fortan wie an einem Glaubensdogma festhielten, wurde nun insofern infrage gestellt, als die vorgeführte Antike der Tänzerin ganz entschieden Farbe trug. Die Farben waren die des Charakters und der Sinnlichkeit. Traditionalisten sahen in dem Pas de deux aber weit Schwerwiegenderes: die Missachtung tradierter Ordnungen, die Negierung der Symmetrie, vor allem aber der Regeln der Tänzerfächer mit ihren spezifischen Zuordnungen.

Eine Besonderheit des Pas de deux war nämlich der Bruch mit der strikt verbotenen Vermischung der Tänzerfächer, die wiederum Auswirkungen auf das Tanzvokabular und in weiterer Konsequenz auf den Tanzraum hatte. Was aber noch schockierender wirkte, und was schon im Pas de deux, viel mehr noch in den beiden mehraktigen Handlungsballetten von Viganò angewandt wurde, war die Hinwegsetzung über eine grundlegende Regel. Diese lautete: Tanz darf nur dann eingesetzt werden, wenn der Plot es erfordert, Handlung muss allein durch mimische Aktion vermittelt werden. Die Viganòs hingegen – beide außerordentliche Tänzer – ließen Tanz und erzählende Handlung ineinanderfließen. Sie rückten somit den Tanz selbst in den Mittelpunkt des Balletts.

Es ist daher kaum verwunderlich, dass sowohl der Pas de deux, insbesondere aber die Tanzdarbietungen der Mme Viganò heftigste Diskussionen auslösten, die auf den verschiedensten Ebenen, in Wochenzeitschriften ebenso wie in der Literatur, den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten wie den Künsten geführt wurden. Das breite Wiener Publikum aber interessierte sich weniger für theoretische Überlegungen hinsichtlich einer nunmehr zu sehenden „wahrhaftigen“, „natürlichen“ oder „aufgeklärten” Tanzkunst, noch suchte man nach etwaigen Vorbildern, von denen es sicherlich einige gab.[2] Seine Fantasie entzündete sich an der – damals so empfundenen – Freizügigkeit der Tänzerin und dem von ihr verkörperten „griechischen Geschmack“. Das so Wahrgenommene wurde durch einen „nassen Gewandstil“ unterstrichen, womit man die sich eng an den Körper schmiegende Kleidung verstand. Der Eipeldauer schrieb: „O Jemine, die tanzt mit nacketen Füßen! Und weil᾽s z᾽Wien selten ein bloßen Frauenzimmerfuß sehn, so ist᾽s Theater, so oft᾽s tanzt, zum Erdrucken voll.“[3] Während sich die Tänzerin selbst klug Äußerungen enthielt, wurde die von ihr und ihrem Mann vertretene Regellosigkeit, die sich auch aus der Rückschau auf die Antike gebildet hatte, nicht nur zur einer der choreografischen Grundlagen für die erste Wiener Schaffensperiode Viganòs, sondern auch für sein erst für Mailand kreiertes sogenanntes coreodramma, indem er aus der Asymmetrie und der Regellosigkeit den gesamten choreografisch-szenischen Plan eines Werks entwickelte.

Es ist daher kaum verwunderlich, dass sowohl der Pas de deux, insbesondere aber die Tanzdarbietungen der Mme Viganò heftigste Diskussionen auslösten, die auf den verschiedensten Ebenen, in Wochenzeitschriften ebenso wie in der Literatur, den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten wie den Künsten geführt wurden. Das breite Wiener Publikum aber interessierte sich weniger für theoretische Überlegungen hinsichtlich einer nunmehr zu sehenden „wahrhaftigen“, „natürlichen“ oder „aufgeklärten” Tanzkunst, noch suchte man nach etwaigen Vorbildern, von denen es sicherlich einige gab.[2] Seine Fantasie entzündete sich an der – damals so empfundenen – Freizügigkeit der Tänzerin und dem von ihr verkörperten „griechischen Geschmack“. Das so Wahrgenommene wurde durch einen „nassen Gewandstil“ unterstrichen, womit man die sich eng an den Körper schmiegende Kleidung verstand. Der Eipeldauer schrieb: „O Jemine, die tanzt mit nacketen Füßen! Und weil᾽s z᾽Wien selten ein bloßen Frauenzimmerfuß sehn, so ist᾽s Theater, so oft᾽s tanzt, zum Erdrucken voll.“[3] Während sich die Tänzerin selbst klug Äußerungen enthielt, wurde die von ihr und ihrem Mann vertretene Regellosigkeit, die sich auch aus der Rückschau auf die Antike gebildet hatte, nicht nur zur einer der choreografischen Grundlagen für die erste Wiener Schaffensperiode Viganòs, sondern auch für sein erst für Mailand kreiertes sogenanntes coreodramma, indem er aus der Asymmetrie und der Regellosigkeit den gesamten choreografisch-szenischen Plan eines Werks entwickelte.

Wie immer antwortete auch die Wiener Vorstadt sofort auf das städtisch-theatrale Tun. Im Theater in der Josefstadt trat eine Schöne parodierend in Aktion, die freilich gegenüber Mme Viganò – der Meinung des Publikums nach – Wesentliches voraus hatte: Sie war jünger als das Original![4] Und in einem anderen Vorstadttheater trat ein „falsches“ Ehepaar Viganò auf, das sich als Verwandte von Salvatore entpuppte (sein Onkel Antonio und dessen Ehefrau).[5] Ein besonderes Angebot an die „Wiener Damenwelt“ war der „Viganò-Fächer“, den der zeichnende Wien-Chronist Hieronymus Löschenkohl produzierte.[6]

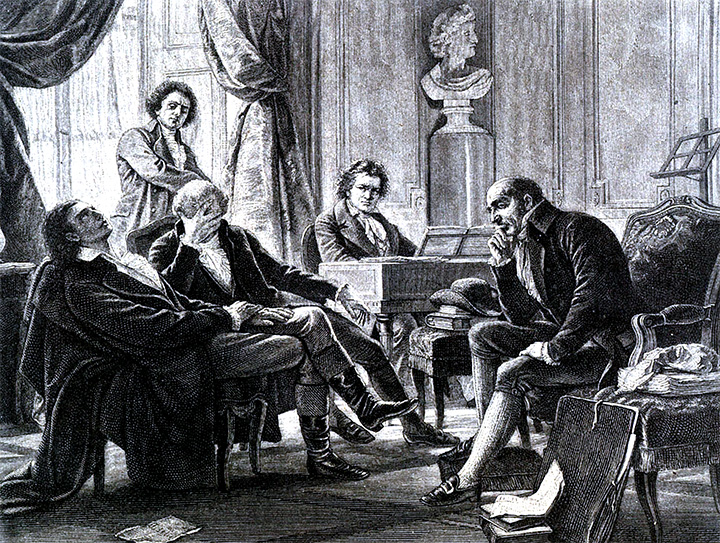

„Beethoven ißt bei van Swieten zu Abend“

„Beethoven ißt bei van Swieten zu Abend“

Dass Beethoven den „Rosenfarben Pas de deux“ der Viganòs bewusst wahrnahm, ist, wie schon erwähnt, anzunehmen. Da bis 1795, das Jahr, in dem das Paar Wien verließ, um nicht nur mit diesem Pas de deux international zu gastieren, dieser oftmals (zuweilen zweimal die Woche) und sogar (11. Januar 1794) in einer „weißen“ und „roten“ Variante getanzt wurde, wäre oft Gelegenheit dazu gewesen. Da die Viganòs in dieser Zeit zu den attraktivsten Gästen der Wiener Gesellschaft gehörten, ist davon auszugehen, dass Beethoven sie sehr wohl kannte, zumal es dem Komponisten in verblüffender Schnelligkeit gelungen war, nicht nur in Musikerkreisen, sondern auch in Adelshäusern Fuß zu fassen. Seine ersten Wiener Jahre verbrachte Beethoven mit dem Studium bei Joseph Haydn, Antonio Salieri, später bei Johann Joachim Albrechtsberger. Kontrapunkt studierte Beethoven auch bei Joseph Schenk, jenem Komponisten, mit dem er sich am 28. März 1801 einen Abend teilen sollte: Vor der Uraufführung der „Geschöpfe des Prometheus“ wurde Schenks überaus beliebtes Singspiel „Der Dorfbarbier“ gegeben.

Beethoven machte sich als Klaviervirtuose, besonders mit dem „Phantasieren aus dem Stehgreif“, aber auch mit kleineren Kompositionen bereits einen solchen Namen, dass er von einer zentralen Persönlichkeit des Wiener Musiklebens, Gottfried Baron von Swieten, zum Essen geladen wurde. Nur wenige Jahre davor hatten die Musiker der „Curfürstlichen Capelle“ in Bonn ihren Herrn, Erzherzog Maximilian, beim Abendessen im buchstäblichen Sinne im „Stand-by-Modus“ bei gutem Appetit halten dürfen.

Beethoven machte sich aber in diesen ersten Wiener Jahren (ab 1792) – ob tatsächlich körperlich, ist nicht überliefert – auch mit Gesellschaftstänzen vertraut. Schon kurz nach seiner Ankunft in Wien hatte er sich den Namen eines Tanzmeisters in sein Notizbuch geschrieben. Andreas Lindner hatte seine Unterrichts- und Gesellschaftsräume im Haus Nr. 415 in der heute noch so benannten Gasse „Stoß im Himmel“. Eine als „Nachricht“ überschriebene Annonce in der „Wiener Zeitung“ vom 31. Oktober 1792 gibt über die Unterrichtsfächer des Tanzmeisters Auskunft:

Nachricht.

Schon seit einigen Jahren geniesse ich das schmeichelhafte Glück, durch meinen Unterricht im Menuet- Englisch- Kontra- Kosackisch- und Straßburgerisch, besonders aber im Deutschtanzen die allgemeine Zufriedenheit, und den ungetheilten Beyfall der edlen Bewohner Wiens zu erhalten. Aufgemuntert durch diese Güte, habe ich allen Fleis, und Mühe angewendet, den Unterricht in dieser Kunst so faßlich als möglich zu machen und zu diesem Ende für das beliebte Deutschtanzen à la Mongolfiere so leichte Schritte erfunden, daß jedermann diese Kunst in kurzer Zeit erlernen kann. Ich unterziehe mich hierüber der strengsten Prüfung mit jedem. Wer sich hievon durch den Augenschein überzeugen will, beehre mich mit seiner Gegenwart in meiner Wohnung, allwo sich auch die Liebhaber alle Woche dreymal – nemlich Sonntag, Dienstag, und Donnerstag mit Kontra, Quadrillen, und anderen Tänze beliebigst unterhalten können. Ich verspreche mir daher zur Belohnung meiner Erfindung von den verehrungswürdigen Bewohnern Wiens einen zahlreichen Zuspruch, und werde keinen Fleis, und Mühe sparen, Ihren Beyfall noch ferner zu verdienen.[7]

Andreas Lindner

Dieser freundlichen Einladung kam Beethoven wahrscheinlich nicht nach; dass er aber sehr wohl selbst tanzte, ist von an sich wohlmeinenden Zeugen belegt, denn man findet wiederholt die schalkhaft wiedergegebene Bemerkung, der „Titan“, wie man ihn retrospekt bezeichnete, habe nicht „nach dem Takt“ tanzen können.[8]

Wie dies durch verschiedene Kompositionen belegt ist, beschäftigte sich Beethoven allerdings sehr wohl mit Gesellschaftstanzmusik. Ob ihn dabei interessierte, dass einige Tänze allmählich aus der Mode kamen, andere eher von Adeligen als von Bürgern und Bürgerinnen getanzt wurden, ist fraglich. Und ob er wahrnahm, dass die Grenzen zwischen den Tänzen, die eben noch bestimmten Ständen zugeordnet waren, langsam durchlässig wurden, ist ungewiss. Nur wenige Jahre vorher hatte Mozart in seinem „Don Giovanni“, der erstmals 1788 in Wien gegeben worden war, tanzend die Standesunterschiede seiner Protagonisten präsentiert. Die Gleichzeitigkeit aber, mit der Mozart diese unterschiedlichen Tänze auf die Bühne brachte, barg bereits den nächsten Schritt in sich, ein Schritt, der aus dem abgegrenzten Nebeneinander ein Ineinandergreifen werden ließ und letztlich die Trennlinien aufhob. Genau dieser Auflösungsprozess, in dem viele die Zerstörung überlieferter Konventionen, Ordnungen und Regeln sahen, andere eine im Sinne der Aufklärung befreiende Aktion, gelang – auf der Ebene des Bühnentanzes – Viganò mit seinen ersten Wiener Ballettproduktionen.

Wie dies durch verschiedene Kompositionen belegt ist, beschäftigte sich Beethoven allerdings sehr wohl mit Gesellschaftstanzmusik. Ob ihn dabei interessierte, dass einige Tänze allmählich aus der Mode kamen, andere eher von Adeligen als von Bürgern und Bürgerinnen getanzt wurden, ist fraglich. Und ob er wahrnahm, dass die Grenzen zwischen den Tänzen, die eben noch bestimmten Ständen zugeordnet waren, langsam durchlässig wurden, ist ungewiss. Nur wenige Jahre vorher hatte Mozart in seinem „Don Giovanni“, der erstmals 1788 in Wien gegeben worden war, tanzend die Standesunterschiede seiner Protagonisten präsentiert. Die Gleichzeitigkeit aber, mit der Mozart diese unterschiedlichen Tänze auf die Bühne brachte, barg bereits den nächsten Schritt in sich, ein Schritt, der aus dem abgegrenzten Nebeneinander ein Ineinandergreifen werden ließ und letztlich die Trennlinien aufhob. Genau dieser Auflösungsprozess, in dem viele die Zerstörung überlieferter Konventionen, Ordnungen und Regeln sahen, andere eine im Sinne der Aufklärung befreiende Aktion, gelang – auf der Ebene des Bühnentanzes – Viganò mit seinen ersten Wiener Ballettproduktionen.

Wer ist der „exaltierte Freigeist?“

Die schmückenden Charakterisierungen, mit denen Zeitgenossen Beethoven bedachten, änderten sich von Jahr zu Jahr. Auf dem Weg zum „Titan“, zu dem er nach 1800 aufstieg, wurde er in den Neunzigerjahren (von Albrechtsberger) als „eigensinnig“, als „selbstwollendes Wesen“ und als „exaltierter Freigeist“ charakterisiert, Eigenschaften, die voll und ganz auch auf Viganò zutreffen. Während das Umfeld das Benehmen Beethovens zunächst empört, dann aber resignierend zur Kenntnis nahm und schließlich als Charakteristik des Außergewöhnlichen sogar bewunderte, spaltete sich die Theaterstadt Wien bei Viganò. Er selbst und seine Arbeit wurden entweder völlig abgelehnt oder aber als überzeugendes „aufgeklärtes“ zeitgenössisches Statement wahrgenommen, das nun endlich imstande sei, die Kunstgattung Ballett gleichberechtigt an die Seite der anderen Künste zu stellen.

Was unterschied nun die beiden schon genannten Ballette, dazu der 1795 herausgekommene „Richard Löwenherz, König von England“ (M: Weigl), von dem bis dahin Gezeigten, vor allem aber vom Werk Noverres?[9] Auf den ersten Blick haben wir es bei „Raul, Herr von Krecki“ mit einer getanzten Replik auf Nicolas Dalayracs Oper „Raoul, Sire de Crequi“ (1789) zu tun, also mit einem bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts so beliebten Genretransfer von einer musiktheatralischen Gattung in eine andre. Doch Viganò begnügte sich nicht mit einem direkten Transfer, sondern versuchte die tanzspezifischen Motive aus dem Opernplot herauszulösen. Dies tat er vor allem, um von dem für die Kunstgattung bis dahin so geforderten Verständnis von „Nachahmung“, vom „stummen Drama“ und „belebten Gemälde“ loszukommen. Seine Choreografien – sowohl für kleinere Arbeiten wie für mehraktige Handlungsballette – waren nicht mehr „belebte Plastik“, sondern Bewegung eines lebendigen Körpers, sie drückten „Empfindsamkeit“, „Natürlichkeit“, Stimmung“ und „Farbe“ aus, Begriffe, die Goethe – allerdings in etwas anderem Zusammenhang – verwendet hatte.[10] Um dies zu erreichen, ging Viganò radikal vor und brach, wie schon erwähnt, mit Regeln, die über Jahre gewachsen waren. Die wichtigste dieser Regeln war: Tanz kann nur dann auf die Bühne gebracht werden, wenn die Handlung ihn erfordert. Des Weiteren: Die Tänzerfächer, die auch die Standesunterschiede bewahren, müssen notwendigerweise eingehalten werden. Und schließlich: Der Handlungsverlauf hat einen geradlinigen dramaturgischen Aufbau aufzuweisen, er darf nicht von Nebenhandlungen gestört werden. Durch das Negieren all dieser Regeln ersetzte Viganò typisierte Mimik durch Emotion, Statik durch Dynamik, das En-face-Prinzip durch raumgreifendes Agieren. Was er damit gewann, war ausdrucksstarke, psychologisch begründete Ausdrucksbewegung. Und es war diese Ausdrucksbewegung, die augenscheinlich auf innere Vorgänge zu reagieren imstande war und solcherart vom Publikum sofort wahrgenommen wurde. Dies gelang umso mehr, als Viganò in weiterer Folge sich noch intensiver solistischem Tanz widmete, dessen Technik sich, ermöglicht durch eine Kostümreform, rasch erweiterte. Darüber hinaus bezog er das bisher dekorativ, meist symmetrisch formierte Corps de ballet dem Inhalt entsprechend auch asymmetrisch mit ein.

Aufschlussreich dazu die von Salvatore und seinem Bruder Giulio komponierte Musik zu „Raul“. Was sie als spezifische Bühnentanzmusik ausweise, so Thomas Steiert, „liegt nicht nur an der Anpassung instrumentaler Formen an den Bewegungsablauf, sondern auch in der bereits sich andeutenden musikalischen Gestaltung von allein aus der Balletttechnik zu erklärenden ‚Vorbereitungenʽ und Überleitungen“. Damit weise die Partitur der Viganòs „eindeutig in die Richtung einer gleichermaßen dem Tanz dienenden wie musikalisch eigenständigen Ballettmusik“.[11]

Ein „Menuet à la Viganò“?

Ein „Menuet à la Viganò“?

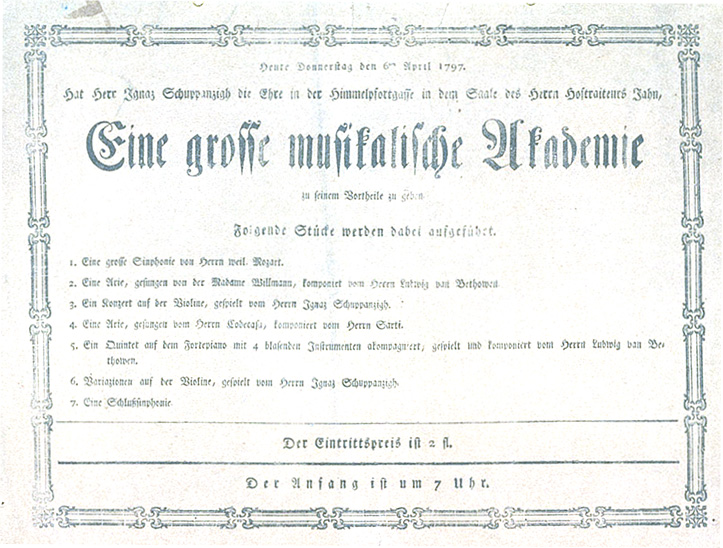

Mit dem am 29. März 1795 erfolgten ersten öffentlichen Auftreten Beethovens auf der Bühne des Burgtheaters gelingt dem Komponisten der Schritt in eine breitere Öffentlichkeit. Dieser Schritt wird durch zwei „populäre” Unternehmungen desselben Jahres gefestigt. Zum einen erhält er den ehrenvollen Auftrag, für die Redoute der Pensionsgesellschaft bildender Künstler die Musik zu schreiben. Er komponiert zwölf Menuette und zwölf Deutsche Tänze. Davor hatte er sich – oder wurde er dazu aufgefordert? – von einem Bühnenereignis oder vielleicht sogar von der stilistischen Eigenart einer Tänzerin zu einer Komposition anregen lassen. Den Anstoß dafür gibt das am 18. Mai 1795 im Theater auf der Wieden, das unter der Leitung von Emanuel Schikaneder steht, gegebene komische Ballett in vier Aufzügen „Die gestörte Hochzeit“ (M: Jakob Haibel), ein Werk, das wahrscheinlich durch Giovanni Paisiellos „Le nozze disturbate“ angeregt worden war. Die zwölf Klaviervariationen sind bekannt als „Variation über das ‚Menuett à la Viganòʽ aus dem Ballett ‚La nozze disturbateʽ von Jakob Haibel für Klavier“. Der Titel des bei Artaria erschienenen Erstdrucks ist: „XII Variazioni / Per il Clavicembalo o Piano-Forte / Sul Menuetto ballatto dalla Sig.a Venturini e Sig.r Chechi / nel Ballo delle Nozze disturbate / del Sig.r / Luigi van Beethoven / Nro.3“.

Mit dieser (Huldigungs-)Komposition reiht sich Beethoven in die Schar der Viganò-Bewunderer und Diskutanten ein, wobei nicht klar ist, ob überhaupt und was für eine Position er dabei einnimmt. Auf den ersten Blick nämlich ist die Nennung der Mme Viganò, das heißt also einer „Libertine“, wie die Tänzerin sie exemplarisch verkörpert, in einem Atemzug mit einem Menuett – ein Tanz, der bereits einer vergangenen Zeit angehört? – völlig widersinnig. Denn: Worauf bezieht sich dieses „à la Viganò“? Ist es die stilistische Eigenart der Hauptdarstellerin Marianna Venturini? Oder kopierte sie oder aber der Choreograf den Tanz der Viganòs? Ist die Choreografie des Menuetts, das Venturini mit Johann Baptist C(h)echi tanzte, vielleicht regelwidrig? Oder griff Beethoven einfach nur Haibels Musik auf? Will er einfach nur Musik schreiben, mit der er nicht nur einem breiteren Publikum, sondern vielleicht auch Schikaneder, dem Direktor des Theaters, näher kommen will?

Was auch immer Beethovens eigentliche Intentionen gewesen sein mögen, er eröffnete damit auch den Dialog zwischen tänzerischem Bühnengeschehen und dem rezipierenden Publikum. Denn das „Menuet à la Viganò“ steht am Beginn all jener musikalischen Huldigungen, die so überreich bis in die Mitte des nächsten Jahrhunderts nicht nur in Wien entstanden. Diese Kompositionen, die unter anderen von Josef Lanner, Philipp Fahrbach oder der Strauß-Dynastie stammen, belegen den hohen Beliebtheitsgrad des Balletts an sich, insbesondere jenen der damals gefeierten Ballerinen.

Zu ergänzen wäre Bemerkenswertes zu Chechi, den Choreografen der „Gestörten Hochzeit“. Er war 1791–94 Tänzer an den Hoftheatern und hatte ab 1795 als Ballettmeister des Theaters auf der Wieden mit einem größeren Ballettensemble von zehn SolistInnen und zwölf FigurantInnen eine sehr bemerkenswerte Spielplanpolitik betrieben. Neben der Produktion heiterer Ballette nämlich hatte er sich ganz bewusst den einst in Wien gegebenen Noverre-Balletten zugewandt und machte damit in einer Zeit, in der Theater allein an Novitäten interessiert war, einen Schritt hin zu einer Repertoirepflege. Bei dieser Hinwendung mag auch eine Rolle gespielt haben, dass die Musik zu diesen Balletten von erstklassigen Komponisten stammten. Es waren dies: „Orpheus und Eurydice“ (M: Joseph Starzer), „Alexander und Campaspe oder der Sieg Alexanders über sich selbst“ (M: Franz Aspelmayer, beide 1795) und „Don Giovanni oder der steinerne Gast“ (M: Gluck, 1796). Erwähnenswert ist auch Chechis im Februar 1796 herausgekommenes Kinderdivertissement „I pastori d᾽Arcadia al parnasso“, das wie viele in diesen Jahren entstandenen Werke seine Personnage in der griechischen Mythologie gefunden hat. Darin tanzen die Viganòs am 13. Mai 1796 ihren Pas de deux.

Zu ergänzen wäre Bemerkenswertes zu Chechi, den Choreografen der „Gestörten Hochzeit“. Er war 1791–94 Tänzer an den Hoftheatern und hatte ab 1795 als Ballettmeister des Theaters auf der Wieden mit einem größeren Ballettensemble von zehn SolistInnen und zwölf FigurantInnen eine sehr bemerkenswerte Spielplanpolitik betrieben. Neben der Produktion heiterer Ballette nämlich hatte er sich ganz bewusst den einst in Wien gegebenen Noverre-Balletten zugewandt und machte damit in einer Zeit, in der Theater allein an Novitäten interessiert war, einen Schritt hin zu einer Repertoirepflege. Bei dieser Hinwendung mag auch eine Rolle gespielt haben, dass die Musik zu diesen Balletten von erstklassigen Komponisten stammten. Es waren dies: „Orpheus und Eurydice“ (M: Joseph Starzer), „Alexander und Campaspe oder der Sieg Alexanders über sich selbst“ (M: Franz Aspelmayer, beide 1795) und „Don Giovanni oder der steinerne Gast“ (M: Gluck, 1796). Erwähnenswert ist auch Chechis im Februar 1796 herausgekommenes Kinderdivertissement „I pastori d᾽Arcadia al parnasso“, das wie viele in diesen Jahren entstandenen Werke seine Personnage in der griechischen Mythologie gefunden hat. Darin tanzen die Viganòs am 13. Mai 1796 ihren Pas de deux.

Auf Reisen

Das Jahr 1796 kann sowohl für Beethoven wie für die Viganòs als Reisejahr gelten. Während Beethoven Ende des Jahres nach Wien zurückkehrte, dauerten die ausgedehnten Gastspiele (mit Unterbrechungen) der Viganòs fast zwei Jahre. Die großen Erfolge, die das Paar in Wien hatte erzielen können, ließen ebensolche in anderen Städten und Fürstenhäusern erhoffen. Dass die Erfolge alle Erwartungen übertrafen, bekam Beethoven vielleicht insofern zu spüren, als er, wohin immer er auch auf seiner Reise kam, feststellen musste, dass die Viganòs schon vor ihm dort gewesen waren und dort in höchsten Kreisen getanzt hatten. Erzielte Beethoven sehr wohl und durchwegs allgemeine Anerkennung, so konnte sich diese weder mit dem Nachhall der Begeisterung, den „Afterimages“, noch den „Nach-Schriften“ messen, die die Viganòs mit ihren Auftritten ausgelöst hatten.

Für die Viganòs war der Aufbruch aus Wien offenbar nicht ohne Querelen, vielleicht sogar überstürzt vor sich gegangen, denn jener Choreograf, der Viganòs Arbeit fortsetzen sollte, Giuseppe Trafieri, war noch nicht in Wien eingetroffen.[12] Die Zusammenarbeit mit Viganò hatte sich an sich nicht leicht gestaltet. So hatte er etwa vom Beginn seiner Wiener Tätigkeit an die Anwesenheit von Zuschauern bei Proben untersagt, ein Wunsch, der den Theaterusancen widersprach. Offenbar hatten sich in der Folge Vorkommnisse unangenehmer Art so gehäuft, dass sich gegen das Paar eine Front erhob, die sogar antisemitische Züge trug. Schon 1793 zirkulierte ein dementsprechendes Epigramm:

So kunstlos, possirlich und froh / Wie Herr und Madame Vigano, / Flog tanzend einst im Judenthum / Das Volk um ein vergöttert Kalb herum: / Muß nicht diese Tanzart vor allen / Den Kälbern und Juden gefallen?[13]

Man zeigte sogar offen Ausländerfeindlichkeit und bezichtigte die Viganòs, sich mit „schwerem deutschen Geld“ honorieren zu lassen.[14] Wahrscheinlich war es auch Viganòs Geschäftstüchtigkeit, die die Missgunst weiter wachsen ließ. Man begann die Gagen des Tänzerpaares öffentlich zu diskutieren. Ihr Ende Mai 1794 erfolgtes Gastspiel im Grätzer (Grazer) Ständischen Nationaltheater etwa, das wegen des großen Erfolges bis in den Juni verlängert worden war, brachte ihnen die damals viel beachtete Summe von 50 Dukaten pro Vorstellung.[15] Einen Entrüstungssturm auf höchster Ebene entfachte dann das Münchner Honorar, das sich Viganò offenbar ausbedungen hatte.[16] Der Intendant des Nationaltheaters Joseph Marius von Babo erhob vehement Vorwürfe gegen den Intendanten der Hofmusik, Graf Joseph Anton Seeau, der aus unerfindlichen Gründen für Auftritte des Paares Ende 1795 ein Honorar von 3000 Fl. bewilligt hatte. Obwohl es kaum möglich ist, ein heutiges Wertäquivalent dieser Summe zu beziffern, sei doch bemerkt, dass die 1809 für Beethoven gewährte Rente dreier adeliger Herren 4000 Gulden für ein ganzes Jahr betrug.

Man zeigte sogar offen Ausländerfeindlichkeit und bezichtigte die Viganòs, sich mit „schwerem deutschen Geld“ honorieren zu lassen.[14] Wahrscheinlich war es auch Viganòs Geschäftstüchtigkeit, die die Missgunst weiter wachsen ließ. Man begann die Gagen des Tänzerpaares öffentlich zu diskutieren. Ihr Ende Mai 1794 erfolgtes Gastspiel im Grätzer (Grazer) Ständischen Nationaltheater etwa, das wegen des großen Erfolges bis in den Juni verlängert worden war, brachte ihnen die damals viel beachtete Summe von 50 Dukaten pro Vorstellung.[15] Einen Entrüstungssturm auf höchster Ebene entfachte dann das Münchner Honorar, das sich Viganò offenbar ausbedungen hatte.[16] Der Intendant des Nationaltheaters Joseph Marius von Babo erhob vehement Vorwürfe gegen den Intendanten der Hofmusik, Graf Joseph Anton Seeau, der aus unerfindlichen Gründen für Auftritte des Paares Ende 1795 ein Honorar von 3000 Fl. bewilligt hatte. Obwohl es kaum möglich ist, ein heutiges Wertäquivalent dieser Summe zu beziffern, sei doch bemerkt, dass die 1809 für Beethoven gewährte Rente dreier adeliger Herren 4000 Gulden für ein ganzes Jahr betrug.

Ganz offensichtlich ermutigt durch dieses Ereignis, entschlossen sich die Viganòs zu einer ausgedehnteren Gastspielreise. Dabei besuchten sie dieselben Städte wie Beethoven, begannen ihre Tour jedoch einige Wochen früher. Über Prag ging es nach Dresden und Leipzig, zu Beginn des Jahres 1796 traf man in Berlin ein. Der Erfolg, den man in der preußischen Hauptstadt erzielte, war ohne Beispiel. Der in Viganò-Biografien immer wieder angegebene Gastierort Hamburg konnte bislang noch nicht bestätigt werden.

Sie sehen, was sie sehen wollen

Die Spitzen der geistigen Elite, nicht nur der Stadt Berlin, sondern des gesamten deutschsprachigen Raums, beteiligten sich nun überaus angeregt an den Diskussionen, die sich an die Auftritte der Viganòs anschlossen. Dabei ist als Kuriosum festzuhalten, dass man sich allgemein an dem erfreute, was man zu sehen glaubte. Während man in Wien, durchaus „mit einem griechischen Aug“[17], besonders auf den Pas de deux und seine Varianten blickte, im Übrigen aber ballettspezifische Ordnungen zu sehen suchte und diese als nicht eingehalten einstufte, wähnte man in Berlin durch das Tänzerpaar „das alte Griechenland“ auf der Bühne zu sehen. Dabei interessierte die Schreibenden weniger, dass diese Idee eines belebten „alten Griechenlands“ für die Viganòs nur einer der Ausgangspunkte ihrer Choreografie gewesen war, dass sie diese Idee aber um Bewegung, das heißt also um Tanzspezifisches erweitert hatten. Dies ignorierend, gingen die Texte, die nun entstanden, nicht vom dem aus, was tatsächlich auf der Bühne geboten wurde, sondern von vorhandenen Denkfiguren, die man nun meinte bestätigt gefunden zu haben. Diese Denkfiguren bezogen aber Bewegung nicht mit ein.

Im Jänner 1796 tanzten die Viganòs im dem vorübergehend so genannten „Nationaltheater“ ihren „Rosenfarben Pas de deux“, der in die Oper „Il trionfo d᾽Arianna“ (M: Vincenzo Righini) eingelegt worden war. Der Co-Herausgeber des Journals „Denkwürdigkeiten und Tagesgeschichte der Mark Brandenburg“[18], Johann Wilhelm Andreas Kosmann, widmet dem Viganò-Debüt im Jänner breiten Raum und bündelt dabei alle jene Eigenschaften, die, der Meinung der Zeit nach, Teil von Tanz zu sein haben. Dabei ist festzustellen, dass gerade das, was den Tanz der Viganòs ausmachte, wie schon in Wien als nicht regelkonform angesehen wird. Salvatores Tanz sei „leicht“ und „schwebend“, wie es einem Danseur noble geziemt, als der er angesehen wird. Er begleitet diesen Tanz mit „Gestikulationen und einem Minenspiel“ – was eigentlich gegen die Ordnung ist –, da sie aber die wohl wichtigste Forderung, den Tanz betreffend, nämlich „mahlerisch“ zu sein, erfülle, kann darüber hinweggesehen werden. Sein Ziel sei es nicht – so die Einschätzung des Rezensenten –, als guter Tänzer angesehen zu werden, sondern als ein Wesen, das die „Täuschung der Zuschauer im höchsten Grade“ anstrebe. Mme Viganò wird immer mit einem einschränkenden „zwar“ versehen. Sie zeige „zwar mehr Schalkhaftigkeit und angenehme Laune, mehr gefälligen Muthwillen“ in „Tanz wie in ihrem Gebehrdenspiel“, dem ungeachtet erfülle ihr Tanz aber eine wesentliche Forderung, nämlich die „täuschender Natürlichkeit“. Obwohl das Spiel mit dem Partner ständig wechsle und damit einmal mehr gegen Regeln verstoße, sei dies völlig „der Natur angemessen“ und daher verzeihbar. Im Übrigen glaube man „der arkad᾽schen Flöte Ton“[19] zu hören. Trotz aller dieser Regelverstöße entspreche das Wahrgenommene dann doch jenem Idealbild von Tanz, das man in diesen Jahren vor seinem geistigen Auge hatte: dem griechischen.

Gottfried von Schadow: Maria Medina Viganò und Salvatore Viganò, 1796/97,

in: Hans Mackowsky, „Schadows Graphik“, Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, Berlin 1936.

Denkfigur versus „Körperleben”. Einmal mehr: der ersehnte weiße Marmorkörper

Die Idee eines „griechischen Tanzes“ setzte sich, wie aus Kommentaren hervorgeht, aus einer Summe bestimmter Ingredienzien zusammen. Glaubte man diese zu sehen, zollte man Beifall, vermisste man einen Bauteil der Denkfigur, wurde er als fehlend eingefordert. Der junge Theodor Körner etwa, der sich wenig später umsonst bemühte, Beethoven von einem seiner Opernlibretti zu überzeugen, hatte die Viganòs Anfang Dezember 1795 in Dresden gesehen. Er berichtet darüber Friedrich Schiller, wobei er detailliert auf Mme Viganò eingeht. „An Talent fehlt es ihr gewiß nicht, aber wohl an Geschmack. Indessen ist es immer interessant sie zu sehen.“[20] Für Körner war es also der „Geschmack“, der einer für ihn perfekten Verkörperung der Denkfigur fehlte.

Noch expliziter in diesem Sinne ist Wilhelm von Humboldt, der die Viganòs in der Karnevalsaison 1796 in Berlin sieht. Obwohl auch er meint, der gesehene Tanz habe „Charakter, den er selbst durchaus in sich trägt“, fügt er über Mme Viganò hinzu: „Man würde diese Tänzerin nicht mit Unrecht mit einer lebenden Antike vergleichen, wenn nicht fast alle weiblichen Antiken ein gewisses Pathos an sich trügen, das ich wenigstens bis jetzt in ihr nicht kenne, ob ich sie gleich dessen nicht unfähig halten möchte.“[21] Nicht nur, dass Humboldt mit dieser Meinung an der Denkfigur „belebte griechische Plastik“ festhält, erkennt er auch nicht, dass in dem von den Viganòs überwundenen Pathos und der damit einhergehenden Aufwertung der tänzerischen Bewegung der Nukleus der Tanzmoderne lag.

Anders die Kommentare von Goethe, der die Viganòs allerdings nur von Abbildungen her kennt. Die Kommentare des an Bewegung überaus Interessierten – in seinem Tagebuch (31. August 1779) hält er fest: „Bewegung ist mir ewig nötig“– sind ungleich vielschichtiger, wobei hinzugefügt werden muss, dass die Viganò-Bilder, die ihm vorgelegt werden, in unvergleichlicher Weise jene Bewegung festhalten, die für den Tanz des Paares kennzeichnend ist. Noch 1796, also noch vor dem 1797 erfolgten zweiten Berliner Gastspiel der Viganòs, werden Goethe jene Radierungen von Gottfried von Schadow nach Weimar gesandt, die der hoch angesehene Bildhauer angefertigt hat. Schadow, der 1793 die Quadriga für das Brandenburger Tor fertiggestellt hat, ist Leiter der Hofbildhauerwerkstatt. Auf den Radierungen sofort zu sehen ist die dynamische Bewegung eines offenbar „aufgelösten”, das heißt regellos konzipierten Pas de deux. Der „Zweytanz”, wie er in den Kommentaren des Öfteren bezeichnet wird, folgt offenbar weder einem strikten Bau noch einer Tanztechnik. Das Paar bewegt sich fast mittels Alltagsbewegungen, die sich zu einem Laufen steigern und schließlich wieder zur Ruhe kommen. Ebenso sichtbar ist die durch die Begegnung ausgelöste Emotion zwischen Tänzerin und Tänzer. Goethe würdigt zunächst die Radierungen Schadows, die den „flüchtigen Augenblick” vollkommen geglückt festgehalten hätten. Darauf schreibt er über Mme Viganò: „Der allgemeine Beyfall den Madame Vigano erhält zeigt freylich daß sie selbst mit großer Energie auf einen reinen Styl arbeitet, dem denn sich doch in der Kunstwelt, wenn die Menschen einmal die Augen aufthun, nichts an die Seite setzen kann.“[22]

Dass Viganòs Berliner Auftritte eine lange Nachwirkungsphase hatten, bezeugt Carl Friedrich Zelter. Am 16. Februar 1817 schreibt er an Goethe: „Die beyden Vigano sind es eigentlich die mir den Geschmack an allen folgenden Tänzern verdorben haben, denn so habe ich᾽s nicht wiedergesehen und erkannt: es war beynahe nichts und doch alles. Aber Mad. Vigano thut keinen Schritt umsonst, noch weniger einen Sprung.“ Zu ergänzen wäre hier, dass Zelter in diesem Brief einen Tänzer – Antonin[23] – nach folgenden tänzerischen und darstellerischen Eigenschaften beurteilt: Stellung, Haltung, Tragung, Wendung, Lauf und Sprung, Anstand, Geschick, Biegsamkeit, Anmut, Gesicht, Bedeutung, Naivität.

Zu den „Nachbildern” des ersten Berliner Viganò-Gastspiels gehört auch ein Frontispiz. Als nämlich der Musenalmanach des Jahres 1797 publiziert werden sollte, wünschte sich Herausgeber Friedrich Schiller statt des vorgesehenen Goethe-Bildes ein neues Frontispiz. Der ausführende Künstler solle, so der Auftrag, eine Terpsichore-Darstellung anfertigen, diese möge in einer solchen „attitude“ dargestellt sein, „die der damals aufsehenerregenden Tänzerin zugrunde“ gelegt war.[24]

Beethoven kam einige Wochen nach den Viganòs nach Berlin. Er war mit dem Fürsten Karl Lichnowsky nach Prag gereist, dort bis April geblieben, danach nach Leipzig und weiter nach Berlin gefahren, wo er wahrscheinlich bis Juli blieb und dann nach Wien zurückkehrte. Die Viganòs tanzten bereits im Februar wieder in Wien. Sie traten dabei – offenbar als Gäste – im Theater auf der Wieden auf, unter anderem in „I pastori d᾽Arcadia al parnasso“. 1797 gastierten sie nochmals in Berlin, wobei Salvatore dort mit „Die Tochter der Luft“ eines seiner Erfolgsballette einstudierte.

„Auseinander – wieder z᾽amm”[25]

„Auseinander – wieder z᾽amm”[25]

Nach den großen Erfolgen, die das Ehepaar Viganò auf seinen Gastspielreisen hatte erzielen können – der Ertrag war derart, dass man sogar in der Lage war, ein Haus in Wien (in der heutigen Ungargasse) zu erwerben –, setzte man ab 1796 weiterhin auf ein Arbeiten als Freelancer. Beethoven wiederum gewann in Wien und auch bei Ausflügen in Orte der Monarchie mehr und mehr an Boden. Die Reihe von Kompositionen aus diesen Jahren bilden, so Thayer, „ein ehrenvolles Dokument für seinen Fleiß und sein Genie“[26]. Neben seinen „seriösen“ Werken wandte er sich auch wieder Populärem, sogar Volkstümlichen zu. Es waren dies die „XII Variations pour le Clavecin ou Piano-Forte sur la Danse Russe dansée par Mlle Cassentini dans le Ballet: Das Waldmädchen“ (WoO 71). Es ist nicht davon auszugehen, dass Beethoven das von Paul Wranitzky komponierte mehraktige „komische“ Ballett, das am 23. September 1796 in der Choreografie von Trafieri Premiere hatte, tatsächlich gesehen hat, und wahrscheinlich hegte er auch für Mlle Casentini kein besonderes Interesse. Er konnte ja nicht ahnen, dass diese herausragende Tänzerin wenige Jahre später der weibliche Teil „seiner“ Geschöpfe sein wird. Was mit seinen Variationen zu bezwecken viel eher in seiner Absicht lag, war, diese als Präsent einer hochgestellten Dame überreichen zu können. Damit – so mochte er überlegen – würde er sowohl etwas Populäres schaffen als auch eine Aristokratin für sich wohlstimmen. Die Widmungsträgerin, die zusammen mit ihrem Mann in offizieller Mission in Wien den russischen Hof vertrat, war Anna Margarete Vietinghoff-Scheel[27], Ehefrau von Johann Georg von Browne-Camus, den Beethoven selbst – doch einigermaßen überraschend – als seinen wesentlichsten Förderer bezeichnet.

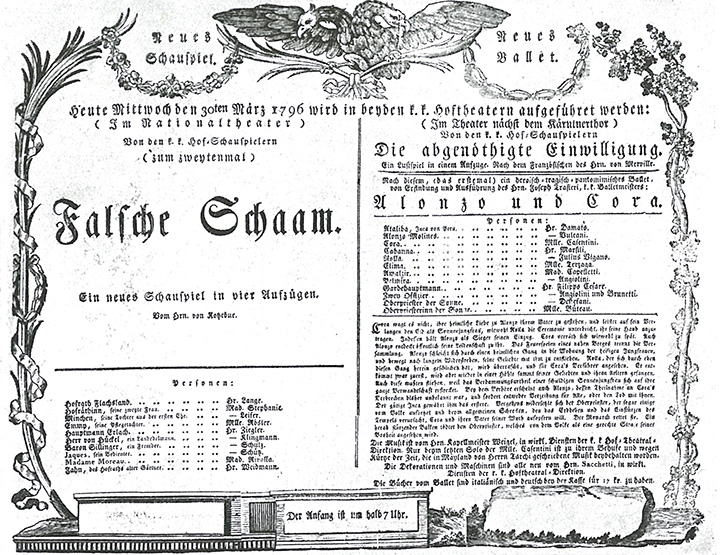

Es ist davon auszugehen, dass Beethoven, obwohl selbst noch nicht in diesem Genre tätig, den Opernspielplan der Hoftheater genau verfolgte. Dasselbe gilt für Viganò, der nunmehr das Wiener Geschehen von Venedig aus betrachtete. Dabei musste er rasch erkennen, dass sein Weggehen aus Wien aus den verschiedensten Gründen nicht klug gewesen war. Das Anschließen an die so erfolgreiche Gastspielserie gelang nicht. Der Trubel um den Pas de deux und seine Varianten, den das Paar Viganò gerade erst entfacht hatte, verstummte auch angesichts der politischen Lage. Das aufklärerisch gemeinte freche Spiel mit einer Sinnlichkeit auf griechischem Fond verlor seine Provokation. Die Themen, die nun – transferiert von der Opernbühne – mehr und mehr in den Mittelpunkt der Ballettszene rückten, waren mannigfaltig: Zum einen setzten sie sich kritisch mit dem Kolonialismus auseinander (etwa Trafieris „Alonzo e Cora“, M: Weigl, 1796[28]), zum anderen griffen sie „larmoyante“, von Rettungsopern geborgte Sujets auf, in deren Zentrum „rührselige“ Frauenschicksale standen (etwa Trafieris „Nina oder die Wahnsinnige aus Liebe“, M: verschiedene, 1797[29]). Dazu kam William Shakespeare, der an sich zu den bevorzugten Dichtern der Sturm-und-Drang-Zeit gehörte (etwa Francesco Clericos „Hamlet“, M: Thadée Weigl, 1798[30]). Die neuen Stoffe waren nicht nur hochdramatisch, sie hätten auch hervorragende Rollen nicht nur für Viganò selbst, mehr noch für seine Frau geboten, die mit der ihr eigenen darstellerischen Kraft alles andere in den Schatten hätte stellen können. Die Ausdrucksfähigkeit der Tänzerin war derart, dass eine Zeitschrift den Versuch unternahm, eine von ihr nur mit mimischen Mitteln dargebotene Szene zu „texten“. In manchen Blättern kursierten auch fingierte Dialoge, die – selbstverständlich – die Gagen des Paares zum Inhalt hatten.[31]

Noch bevor Viganò in verschiedenen italienischen Städten, in denen er nun tätig war, darangehen konnte, seine Versionen der nunmehr gefragten Ballette herauszubringen, geschah etwas, was den Umjubelten nachhaltig traf: die Entfremdung, schließlich die Trennung von seiner Frau. Rückblickend, so will es scheinen, stürzte Viganò dadurch in eine über Jahre andauernde schöpferische Krise. Erst in seiner Mailänder Zeit – seit 1811 bis zu seinem Tod 1821 – erlangte er wieder jene Kraft, durch die seine ersten Wiener Jahre gekennzeichnet waren.

Beethoven besuchte inzwischen Prag, wo er sein erstes und sein zweites Klavierkonzert spielt. Er veröffentlicht Klaviersonaten, er nimmt aber auch Unterricht bei Salieri. Trotz der höchst erfreulichen Bilanz dieser Jahre werden sie von Thayer wie folgt resümiert:

„Wäre er [Beethoven] 1800 gestorben, so würde er in der Geschichte der Musik die Stelle eines großen Clavierspielers und eines vielversprechenden Componisten einnehmen, dessen Scheiden in seiner ersten Entwicklung wohl begründete Hoffnungen eines großen zukünftigen Ruhmes, zerstört hätte.“[32]

Das musikalische Großereignis dieser letzten Jahre des ausgehenden Jahrhunderts war ohne Zweifel die Uraufführung von Haydns „Schöpfung“. Sie fand im Frühjahr 1798 in privatem Rahmen, im Stadtpalais des Fürsten Josef Schwarzenberg, statt. Erst im März 1799 folgte die erste öffentliche Aufführung im Theater nächst der Burg. Der Erfolg war ohnegleichen. Nicht einmal der Jubel um Mme Viganò habe sich, so berichtete die „Allgemeine musikalische Zeitung“ (24. März 1799), mit diesem Erfolg messen können.

Zum 1. Teil: Zum „Prometheus“-Ballett – Unterwegs auf Augenhöhe (1)

Fußnoten:

[1] Johann Joachim Winckelmann, „Geschichte der Kunst des Altertums“, E-Book, Berlin 2003, Version 1. 1., S. 123.

[2] Es ist naheliegend, dass sich Mme Viganò an Lady Hamilton orientiert hat, die auf der Flucht von Neapel auch in Venedig auftrat. Siehe dazu: Ulrike Ittershagen, „Lady Hamiltons Attitüden“, Philipp von Zabern, Mainz 1999; Gilbert Sinoué, „Emma. Das Leben der Lady Hamilton“, C. H. Beck, München 2003. Ebenso naheliegend ist es aber auch, dass der klassizistische Pariser Tanzstil um 1790 von großem Einfluss war. Dieser war wohl noch eine Tänzergeneration später bestimmend. Vgl. dazu etwa die Abbildungen (Nr. 4, 7, 8, 9, 21) in Ivor Guests „Ballet under Napoleon“, Dance Books, London 2002. Die künstlerische Errungenschaft Mme Viganòs ist es, diesen Stil aus seinem Kontext, insbesondere aus der Narration, herausgelöst und ihn zum solistischen Kunstwerk erklärt zu haben.

[3] „Briefe eines Eipeldauers an seinen Herrn Vetter in Kakran über d’Wienstadt“, siehe: https://books.google.de/books?id=LJQAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

[4] Es gab offenbar mehrere „falsche“ Viganòs. Siehe dazu: Adolf Bäuerle, „Die Tänzerin Vigano“, in: Paul Wertheimer (Hg.), „Alt-Wiener Theater“, Paul Knepler, Wien o. J., S. 106–111.

[5] Zum „falschen“ Ehepaar Viganò siehe: Emil Karl Blümer, Gustav Gugitz, „Alt-Wiener Thespiskarren. Die Frühzeit der Wiener Vorstadtbühnen“, Anton Schroll, Wien 1923, S. 133.

[6] Siehe dazu: Monika Sommer (Hg.), „Hieronymus Löschenkohl. Sensationen aus dem alten Wien“, Katalog der 357. Sonderausstellung des Wien Museums, Christian Brandstätter, Wien 2009, S. 193.

[7] „Wiener Zeitung“, 10. Oktober 1792, S. 15.

[8] Franz Gerhard Wegeler, Ferdinand Ries, „Biographische Notizen über Ludwig van Beethoven“, K. Bädeker, Koblenz 1838, S. 120.

[9] Siehe dazu: Sibylle Dahms, „Der konservative Revolutionär. Jean Georges Noverre und die Ballettreform des 18. Jahrhunderts“, epodium, München 2010. – Die Einschätzung der Ballette Viganòs basieren auf Cornelius von Ayrenhoffs Schrift „Über die theatralischen Tänze und die Ballettmeister Noverre, Muzzarelli und Viganò“. Diese Schrift gehört wohl zu den interessantesten Verrissen der Theatergeschichte. Indem sie nämlich genau festhält, mit welchen Regeln die Viganò-Ballette brachen, weist Ayrenhoff – freilich indirekt – darauf hin, was an diesen Balletten neu war. Diese, nach Ayrenhoff, regelwidrigen Komponenten waren es aber, die den Weg für eine Weiterentwicklung von Choreografie ebneten.

[10] Goethe beschrieb damit den Tanz der Lady Hamilton, die kurz vor dem Agieren der Viganòs antike Plastik mit sogenannten „Attituden“ belebt hatte. Siehe: Johann Wolfgang von Goethe, Brief aus Caserta, 16. März 1787, in: „Aus meinem Leben“, 2. Teil, 1817, ab 1829 „Italienische Reise“. Der Begriff „Attitude“ wird hier noch nicht ballettterminologisch gebraucht, sondern steht anstelle von „Stellung“. – Siehe dazu auch: Birgit Jooss, „Lebende Bilder. Körperliche Nachahmung von Kunstwerken in der Goethezeit“, Reimer, Berlin 1999.

[11] Zit. n.: Gunhild Schüller, Thomas Steiert, „Raul, Herr von Krecki, oder Die verhinderte Grausamkeit“, in: „Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters“, Bd. 6, Piper, München 1997, S. 497–500, hier S. 499.

[12] Es gab Gerüchte, wonach Kaiser Franz II. sich besonders für Mme Viganò interessierte. Siehe dazu: Lulu Gräfin Thürheim, „Mein Leben. Erinnerungen aus Österreichs großer Welt 1788–1819“, Bd. 1, Georg Müller, München 1913, S. 127.

[13] Das Epigramm, das offenbar schon in verschiedenen Publikationen zirkulierte, ist festgehalten in: „Österreichische Revue“, Heft 2, 1864, S.77f.

[14] Zit. n. Claudia Czok, „Atalante in Preussen? Schadows Bilder vom Tänzerpaar Viganò 1796/97“, Schadow Gesellschaft, Berlin 2002, S. 9.

[15] Siehe dazu: Krista Fleischmann, „Das steirische Berufstheater im 18. Jahrhundert“ (= Österreichische Akademie der Wissenschaft, Bd. V: Steiermark), Heft 1, S. 134. In der Direktionszeit Roman Weizmann (1786–91) war Salvatores Bruder Giulio unter anderem Ballettmeister in Graz, davor in Brünn.

[16] Siehe dazu: Pia und Pino Mlakar, „Unsterblicher Theatertanz. 300 Jahre Ballettgeschichte der Oper in München, Band I: Von den Anfängen um 1650 bis 1860“, Florian Noetzel, Wilhelmshaven 1992, S. 141–145.

[17] Der Eipeldauer spielte damit auf den allgemeinen Konsens an, das Ehepaar Viganò habe mit seinen Tänzen das „alte Griechenland“ auf die Bühne gestellt.

[18] Zit. n. Czok, S. 8.

[19] Zit. n. Czok, S. 9.

[20] Zit. n. Czok, S. 11.

[21] Zit. n. Czok, S. 15.

[22] Zit. n. Czok, S. 24.

[23] Der Solist der Opéra Antonin Chouchoux war vor Berlin 1814–16 in Wien tätig gewesen.

[24] „Attitude“ ist hier wieder nicht als Ballettterminus, sondern im Sinne von „Stellung“ zu verstehen.

[25] Die Überschrift leitet sich von Ansagen des Tanzmeisters ab, die während des Tanzens von (Volks-)Tänzen gegeben werden.

[26] Thayer, S. 40.

[27] Ein Nachfahre der russischen Linie dieser Familie Boris Fitingof-Schel (Boris Baron Vietinghoff-Scheel, 1829–1901) betätigte sich als Ballettkomponist für das Kaiserliche Ballettensemble in St. Petersburg.

[28] Die Thematik wurde unter verschiedenen Titeln auf die Bühne gebracht.

[29] „Nina“ kann als Paradebeispiel für einen Genretransfer herangezogen werden, der sich als veritabler Dialog zwischen einzelnen Gattungen, aber auch Ländern erstreckte. Am nachhaltigsten wirkte „Nina“ wohl auf der Ballettbühne. Die auch heute noch weltweit gegebene Wahnsinnsszene in „Giselle“ (1841) geht auf „Nina“ zurück.

[30] Clerico, der das Ballett schon 1788 (?) im Teatro delle Dame mit großem Erfolg herausgebracht hatte, studierte es in der Folge in einigen Städten in Italien ein.

[31] Vgl. dazu: Czok, S. 18.

[32] Thayer, S. 50.